Risorse digitali dedicate alla documentazione della storia, della cultura, della società e delle istituzioni di Bologna e provincia con particolare attenzione all’800-900.

Dalla Cronologia

Accadde oggi, 18 gennaio.

La Cooperativa Selciatori e Posatori

“I selciatori (i salghéin) lavoravano ordinatamente in squadre, al comando di un caporale. Rimosso il vecchio acciottolato per un tratto, la strada veniva cosparsa da uno spesso strato di sabbia, nella quale venivano affondati, per circa un terzo dell’altezza, i ciottoli nuovi. I selciatori procedevano affiancati, poggiando sulla gamba sinistra inginocchiata, muovendosi a ritroso”. (M. Bianconi)

Nasce la Società anonima cooperativa selciatori e posatori della città e provincia di Bologna, specializzata in lavori di selciatura e pavimentazione stradale con la pietra, il granito e i cubetti di porfido.

Si tratta di lavori difficili e faticosi, che richiedono precisione ed esperienza nella posa dei ciottoli o dei cubetti. I vari pezzi vengono portati al mastro dalle “galline”, i lavoratori più giovani, che hanno il compito di “beccare”, scegliere i pezzi da sistemare.

I posatori pongono in opera pietre e lastre di granito; gli scalpellini adattano con lo scalpello vari materiali per usi diversi: “cordoli, paracarri, colonne, colonnette”, ecc.

Finita la posa dei “selcini”, incomincia il lavoro dei battitori, che avanzano affiancati come soldati, muniti del loro strumento, il mazzapicchio o battisasso, sollevato e abbassato con cadenza uniforme, “colpo dietro colpo”.

Tra i sette soci fondatori della Società - e primo presidente - è Renato Fava (1908-1944), appassionato ciclista e futuro partigiano.

Divenuta cooperativa nel 1945 - con la nuova denominazione di “Cooperativa selciatori posatori e scalpellini di Bologna” - l'azienda amplierà la propria attività all'edilizia e alle grandi infrastrutture.

Nel 1980 assumerà la denominazione di “Coop Costruzioni”, incorporando altre piccole imprese bolognesi.

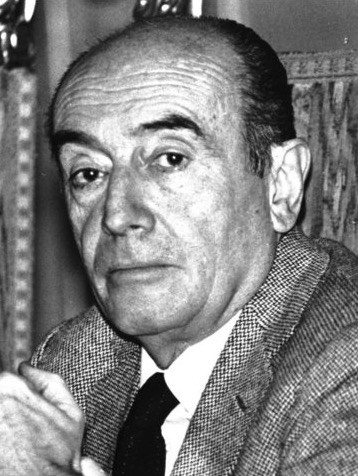

Muore lo scultore Quinto Ghermandi

Muore lo scultore Quinto Ghermandi (1916-1994). Originario di Crevalcore, allievo di Cleto Tomba e Ercole Drei, è stato uno degli artisti bolognesi più rappresentativi del Novecento. Fu a lungo insegnante e direttore dell'Accademia di Belle Arti.

E' autore di alcune opere moderne situate in luoghi pubblici della città: tra esse la grande fontana davanti al padiglione delle Nuove Patologie del Policlinico Sant'Orsola (1971) e il gruppo scultoreo "La famiglia" in piazza VIII Agosto (1955 ca), chiamato volgarmente il "Rusgon" (il torsolo).

E' padre dell'illustratrice e autrice di fumetti Francesca Ghermandi.

Ampliamento della Borsa di Commercio

Il 18 gennaio è inaugurata la nuova Borsa di Commercio nel Palazzo comunale. Il progetto dell'ing. Filippo Buriani risale al febbraio 1883.

Nel cortile detto “della Cisterna“ - che un tempo ospitò l’Orto dei Semplici (già Viridarium) e nell'800 fu utilizzato per le manovre dei pompieri - vi è ora una grande sala “con copertura in ferro e cristalli”, in grado di ospitare vari uffici e un cafè-restaurant, oltre che essere “destinata alle operazioni di borsa e alle operazioni di mercato” (Orlandi).

La struttura centrale, dotata di un porticato ad arcate sorretto da esili colonne in ghisa, è opera della ditta Alfredo Cottrau di Napoli, su disegno degli ingegneri Kholen e Bubbèe.

La nuova Borsa è in generale apprezzata. Sono criticati solo l’illuminazione “a gaz” - troppo scarsa - e l’ingresso su Piazza Nettuno, ritenuto “meschino”.

La commedia "Acqua e ciacher" di Testoni

Al Teatro Contavalli la Compagnia Bolognese di Goffredo Galliani mette in scena Acqua e ciacher (Acqua e chiacchere), ultima fatica di Alfredo Testoni (1856-1931).

Il commediografo è lodato sul numero di gennaio di “Bologna che dorme” per la sua genialità, le “ottime qualità sceniche” e la sua determinazione a rinnovare i fasti del teatro dialettale che “amò tanto e tanto rinsanguò, e che ancora tanto aspetta da lui”.

Una nuova torre di controllo all'autodromo di Imola

La vecchia torre di controllo dell'autodromo Dino Ferrari di Imola non è più in grado di soddisfare le esigenze di un circuito divenuto tra i più importanti al mondo, dove si corrono gare come la 200 Miglia di motociclismo e il Gran Premio di San Marino di Formula 1.

La Società concessionaria richiede all'impresa Tamburini di Bologna il progetto di una nuova torre. Viene scelto quello dell'arch. Glauco Gresleri e dell'ing. Riccardo Morandi.

L'edificio - a sette piani e a pianta rettangolare - è costituito da elementi prefabbricati denominati "trespoli", che vengono messi in opera senza strutture di sostegno. Sono impilati nei quattro angoli e hanno incastrate sei grandi terrazze sporgenti verso la pista.

I vari elementi architettonici ricordano "belle ville in riviera degli anni Quaranta", le terrazze sembrano quelle dei ristoranti sul mare (Vogliazzo).

Nei primi tre piani trovano sede gli uffici della direzione corsa, dei cronometristi, le postazioni degli speaker, le sale riunioni. Al piano interrato sono alloggiate le apparecchiature tecnologiche.

I piani superiori sono riservati agli ospiti di riguardo, che dalle terrazze a dall'attico possono godere di una vista eccezionale su quasi tutto il circuito.

Realizzata rapidamente - entro i 120 giorni previsti dall'appalto - la nuova torre "direzione corsa" diventerà subito l'elemento più simbolico dei circuito.

Dure proteste dopo l'attentato a Togliatti

Alla notizia dell'attentato all'on. Palmiro Togliatti, segretario del PCI, avvenuto nel pomeriggio del 14 luglio, inizia a Bologna uno sciopero generale spontaneo.

Nelle principali fabbriche vengono organizzati presidi operai e in alcuni casi cominciano a circolare armi.

Alla fonderia Calzoni gli operai si barricano nelle officine e si preparano a resistere ai caroselli della polizia, fabbricando chiodi a tre punte, come durante la Resistenza. Qualcuno ha portato armi nascoste dal tempo di guerra.

La Ducati è presidiata da 500 operai comunisti, che difendono soprattutto le cabine elettriche. Alla Weber alcune mitragliatrici vengono sistemate in cima ai capannoni.

Intanto migliaia di persone si riversano dalla periferia e dai paesi della provincia nel centro cittadino, dove gruppi di manifestanti assalgono le sedi dei partiti di destra, come il PLI, l'Uomo Qualunque e il MSI.

Altri gruppi tentano di circondare la Prefettura e la Questura, ma vengono dispersi dalla polizia, che risponde ai lanci di sassi con raffiche di mitra.

Il componenti del corpo delle Pattuglie Cittadine, formato da “pacifici borghesi” con porto d'armi e spirito d'avventura, hanno in dotazione dalla polizia “un mitra con la cintura dei caricatori, proprio come i paracadutisti”.

La mattina del 15 luglio avvengono gli scontri più gravi davanti alla Camera del Lavoro di via Marconi: in risposta a un ordigno lanciato dal centro profughi, la polizia carica duramente, sparando sui lavoratori.

La tensione giunge al culmine e solo gli interventi del segretario della CdL Malaguti, di Colombi del PCI e del sindaco Dozza inducono alla calma i dimostranti.

Anche in molti comuni della provincia si hanno seri incidenti: blocchi stradali sono segnalati sulla Strada Porrettana, a Casalecchio e Sasso Marconi.

Diversi avversari politici o rappresentanti delle forze dell'ordine vengono aggrediti o fatti segno di colpi d'arma da fuoco. Si tengono un pò ovunque comizi non autorizzati.

Nelle due giornate successive le notizie rassicuranti sulla salute di Togliatti - e i successi di Gino Bartali al Tour de France - contribuiscono a trasformare la rivolta, da alcuni vista come l'inizio di un moto rivoluzionario, in una manifestazione di carattere puramente dimostrativo.

Nel corso degli scioperi seguiti all'attentato al leader comunista si hanno in Italia 20 morti, oltre 600 feriti e migliaia di arrestati.

A Bologna il bilancio è di 40 feriti e oltre 200 manifestanti arrestati o denunciati a piede libero. Al termine delle agitazioni vengono rinvenuti in città e in provincia grandi quantitativi di armi e munizioni.

Carducci cittadino onorario

In occasione del trentacinquesimo anniversario del suo insegnamento a Bologna, Giosue Carducci è solennemente festeggiato dai suoi scolari e dalle autorità accademiche e riceve dal Comune la cittadinanza onoraria.

L'ospizio Lanzarini per fanciulli "derelitti"

- @ OPIMM - Centro di Formazione Professionale (CFP)

Nel febbraio del 1845 padre Ignazio Lanzarini della compagnia dei Filippini - chiamato da Giambattista Casoni “il padre dei poveri, dei fanciulli e dei figli del popolo” - fonda in via Galliera, con l'aiuto della carità cittadina, un istituto per l'educazione dei bambini poveri.

Eretto opera pia in forza del Decreto Arcivescovile del 3 dicembre 1854, sarà conosciuto come Pio Stabilimento dell'Immacolata Concezione di Maria, ovvero Opera dell'Immacolata (OPIMM).

Esso ospita bambini poveri tra i sette e i dieci anni, "orfani o di genitori di mala condotta", con l'intento di educarli nelle arti e nei mestieri.

L'istituto accoglierà anche gli orfani della Casa di San Camillo, dopo la partenza del suo benemerito istitutore, Carlo Mareggiani.

Oltre alla scuola dei sacerdoti, l'ospizio dell'Immacolata contiene botteghe, dove i giovani "derelitti" imparano un mestiere e compiono lavori per diversi capi fabbrica, i quali in cambio "danno qualche cosa per la pigione degli opifizj e pel lavoro degli alunni".

Nel corso degli anni l'istituto di padre Lanzarini diventerà soprattutto un orfanotrofio, con trenta-quaranta ragazzi residenti e, nonostante qualche contribuzione e lascito, verserà a lungo in gravi ristrettezze economiche.

L'opera benefica dell'OPIMM continuerà, comunque, anche nel secolo seguente. Dal 1967, sotto la guida di don Saverio Aquilani (1926-2011), estenderà la sua attività ai ragazzi con disabilità mentale, avviandoli al lavoro in azienda attraverso il Centro di Formazione Professionale (CFP) o accogliendoli nel proprio Centro di Lavoro Protetto (CLP).

Alberto Tomba

Alberto Tomba fu uno dei protagonisti indiscussi dello sci alpino tra il 1986 ed il 1998.

Nato a Castel de’ Britti, frazione di San Lazzaro di Savena nella valle dell’Idice, ben lontano, cioè, dalle vette alpine, divenne ugualmente un grande specialista dello slalom e del gigante.

La Società ginnastica Sempre Avanti!

Nasce la Società Ginnastica Educativa Sempre Avanti!, sezione della Società Operaia maschile di Bologna.

Il gruppo fondatore ha tenuto le riunioni preparatorie nella sala della Società di ballo Boheme in via Barbaziana (poi via C. Battisti n. 24) e in aprile si sono aperte le iscrizioni alla sezione ginnastica per i soci dell'Operaia.

Intanto una squadra di ginnasti ha iniziato ad allenarsi, sotto la guida del prof. Remigio Legat, in vista della partecipazione al Concorso ginnastico federale, previsto a Bologna per il 16-19 maggio.

La festa di inaugurazione della Sezione Ginnastica si tiene il 12 maggio, condotta da Gaetano Cuppi per la Società Operaia e dal professor Francesco Pullè per l’Università popolare “Giuseppe Garibaldi”.

Primo presidente viene eletto Ugo Gregorini-Bingham, personaggio di spicco nella vita politica cittadina. Remigio Legat assume l'incarico di direttore tecnico.

La divisa sociale è composta da una maglia bianca e calzoncini blu, con una larga fascia rossa alla cintura, un berretto floscio e una tracolla bianca e rossa.

La società promuove l'attività sportiva, ma negli anni iniziali organizza anche manifestazioni di beneficenza e partecipa a campagne politiche. Sarà una delle prime società sportive in Italia a costituire una sezione femminile (1906).

Dalle sue file usciranno atleti vincenti nelle più varie discipline: da Oreste Passuti, primatista italiano nel lancio del giavellotto (1913), a Adolfo Tunesi, medaglia d'oro nel penthatlon alle Olimpiadi di Stoccolma (1912).

La palestra sociale è dapprima in via Barbaziana n. 8, poi in via Banzole n. 4. Nel 1904 si trasferirà in un camerone denominato “la Viola”, situato accanto a una stalla nel Prato di San Giuseppe, fuori Porta Saragozza. Nei giorni di mercato il locale verrà occupato da cavalli e biroccini.

In seguito sarà la volta di locali, sempre precari, in via Malpertuso, in vicolo Otto Colonne, in via del Pratello, fuori Porta Lame.

Gli esercizi all'aria aperta saranno svolti in vari luoghi periferici: ai Prati Garagnani (o dell'Eritrea), fuori Porta Galliera, in Piazza VIII Agosto, ai Giardini Margherita, a San Michele in Bosco, nei Prati di Caprara o di Filopanti, in fondo a via Capo di Lucca.

Nel 1911 la Società occuperà finalmente una sala in via Maggia (o via San Gervasio), dietro palazzo Lambertini, sede del Liceo Minghetti. Presto sarà da tutti conosciuta come “la palestra della Sempre Avanti!”

Vi si terranno soprattutto incontri di pugilato e di lotta greco-romana. Da qui usciranno campioni quali Aleardo Donati, Federico Malossi, Giuseppe Battistoni e, soprattutto, Francesco Cavicchi, il peso massimo idolo degli sportivi bolognesi, sul trono europeo nel 1955.

Rimarranno memorabili gli incontri del campionato a squadre di lotta greco romana contro la Faenza Sportiva.

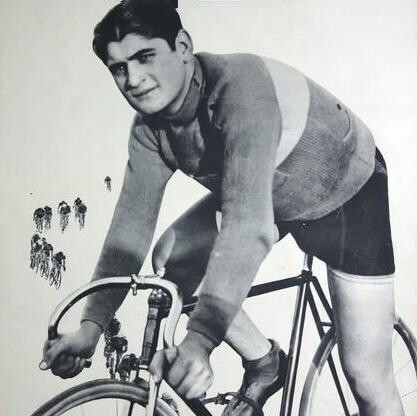

Marco Cimatti

Ciclista dilettante, Marco Cimatti vinse a soli diciannove anni la medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre ai Giochi Olimpici di Los Angeles del 1932.

Nel 1934 trionfò nel Giro dell'Emilia, correndo su una bicicletta costruita da Amleto Villa, titolare di un noto negozio di materiale e abbigliamento sportivo in Strada Maggiore.

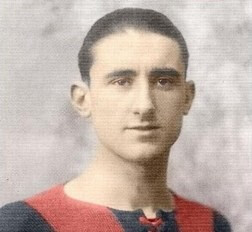

Angelo Schiavio

Angelo Schiavio è stata una bandiera del Bologna calcio nel periodo tra le due guerre mondiali, giocando per sedici stagioni in serie A solo con la maglia rossoblu.

Esordì nel 1923 contro la Juventus non avendo ancora compiuto diciotto anni e mostrò ben presto le sue qualità: palleggio sicuro, scatto fulminante, capacità di saltare gli avversari con facilità e soprattutto grande fiuto del goal.

Casa Riari già Achillini

- @ Riari già Achillini

L'edificio fu edificato e abbellito dalla famiglia Reali o Riari fra il 1644 e il 1662, ampliando le case che erano state della famiglia Achillini, nota per il letterato e poeta Giovanni Filoteo. Nel cortile belle finestre e una fontana con sculture architettoniche del Settecento e fondale dipinto a fresco. Nella loggia interna soffitto cassettonato con affreschi cinquecenteschi e sedili scolpiti alle finestre.

Collegio Venturoli

- @ Venturoli

Il palazzo costruito su progetto di G. B. e G. A. Torri e compiuto da G. A. Conti nel 1700, sino al 1781 ospitò l'antico Collegio Illirico - Ungarico. Dopo alcuni passaggi di proprietà, nel 1822 per volere dell'architetto Angelo Venturoli, vi si costituì un collegio dedicato al sostegno di giovani artisti, compito tutt'ora svolto dalla Fondazione Collegio Artistico Venturoli, che custodisce anche l'importante Archivio Venturoli. Nello sfondo del cortile, paesaggio a fresco di R. Fantuzzi. All'interno affreschi con episodi della Storia della Croazia e dell'Ungheria di G. Pizzoli (1700).

Casa Bovi

- @ Bovi

Al piano nobile di questo stabile parte della residenza la cui facciata guarda sul complesso di Santo Stefano, si conservano due stanze decorate a fresco con quadrature di D. Zanotti e S. Barozzi e figure di U. Gandolfi (1774-75).

Oratorio di Santa Cecilia

- @ Santa Cecilia

Antica parrocchiale, nel 1323 passò agli Agostiniani che la riedificarono nel 1359. A seguito della costruzione della Cappella Bentivoglio in San Giacomo subì un ridimensionamento operato da Gaspare Nadi nel 1483. Nell'interno è conservato un importante ciclo di affreschi eseguito, per volere di Giovanni II Bentivoglio, da F. Francia, L. Costa, A. Aspertini, C. Tamaroccio e G. M. Chiodarolo (1504-6) con le Storie della vita dei Ss. Cecilia e Valeriano.

Vincenzo Monti

Una musa di Foscolo

I brevi soggiorni di Vincenzo Monti a Bologna, nel 1797 e nel 1813, ebbero come protagoniste due giovani donne, che portavano lo stesso nome: Teresa Pikler, la moglie romana, che lo seguì nelle sue peregrinazioni in Italia e a Parigi, e Teresa Carniani Malvezzi, un'amica con la quale intrattenne a lungo un affettuoso rapporto epistolare.

Nel marzo del 1797 Monti, poeta già famoso e ormai coinvolto con gli occupanti francesi, lasciò la sua residenza romana assieme all'aiutante di campo di Napoleone, il colonnello Marmort. Fu per qualche giorno ospite a Firenze della marchesa Venturi e in aprile si portò a Bologna. Qui completò e fece pubblicare il primo canto del Prometeo, dedicato a Napoleone.

Il 18 giugno 1797 inviò da Bologna a Francesco Saverio Salfi una lettera in cui cercava di giustificare, con il timore di ritorsioni nei suoi confronti, le idee controrivoluzionarie espresse nella Bassvilliana:

"Non più sonno, né riposo, né sicurezza; il terrore mi aveva sconvolta la fantasia, mi agghiacciava il pensare che i preti son crudeli, e mai non perdonano, non mi rimaneva insomma altro espediente che il coprirmi d'un velo".

Nel capoluogo emiliano Monti ebbe modo di conoscere alcuni protagonisti dei circoli culturali cittadini, quali il professor Paolo Costa, che gli fu sempre devoto, e soprattutto Ugo Foscolo, presente in città in questo periodo in qualità di aiutante del Cancelliere e segretario presso il Tribunale.

Con quest'ultimo egli riconobbe una grande affinità intellettuale e a lui fu legato da profonda amicizia, destinata a durare per più di un decennio e sfociata, però, in una violenta ostilità. Nel 1798, a Milano, il poeta di Zante fu persino suo difensore e garante di ortodossia rivoluzionaria nel libello Esame di Nicolò Ugo Foscolo su le accuse contro Vincenzo Monti.

A Bologna avvenne anche l'incontro fatale tra Foscolo e la moglie di Monti, Teresa Pikler, che fu probabilmente la prima ispiratrice delle Ultime lettere di Jacopo Ortis.

Figlia di un orafo tirolese trapiantato a Roma, Teresina aveva "grandi occhi neri e folta corvina chioma; una bocca di rose, un'aria di testa nobilissima; statura alta con portamento dignitoso". Sapeva recitare e suonare l'arpa ed era a suo agio nei salotti romani, come lo fu, per quasi tutta la sua vita, in quelli milanesi. Rimase sempre vicina a Monti e gli fu di grande aiuto e conforto, soprattutto negli ultimi anni.

Foscolo provò per lei una "furiosa passione", almeno in parte ricambiata. Per lei arrivò al limite di un gesto estremo, come scritto nella premessa dell'Ortis: "Se la vigilanza d'un amico suo non l'avesse impedito, poco mancò che egli una notte non s'uccidesse". E in una lettera Teresa confermò questo tristo proposito: "Arrivò ad inghiottire una gran dose d'oppio; e sarebbe morto se al servo non fosse venuto qualche sospetto".

Nella prima stesura dell'Ortis, del 1798, protagonista è una bruna vedovella, grande suonatrice d'arpa e la musa ispiratrice si chiama Teresa ...

Vincenzo Monti e la moglie si trasferirono in luglio a Milano, lasciando l'amata figlia Costanza in un collegio della città felsinea. Il rapporto segreto tra Foscolo e Teresa continuò per qualche tempo anche nella capitale cisalpina.

Nel 1802, divenuto membro dell'Istituto nazionale, Monti ebbe occasione di venire a insegnare a Bologna, ma alla fine preferì Pavia.

L'amicizia con Teresa Carniani Malvezzi

Vincenzo Monti incontrò Teresa Carniani Malvezzi nell'autunno del 1813. Di ritorno da una visita alla bella figlia Costanza, sposata a Pesaro con Giulio Perticari (Rossini la definirà "la più bizzarra donna ch'io abbia conosciuto"), si fermò a Bologna dal 10 ottobre ai primi di novembre. Qui ritrovò alcuni degli amici conosciuti nel precedente soggiorno dell'estate 1797. Monti compose nel salotto della Malvezzi il poema Il mio requiem aeternam all'anno 1813 e una sera improvvisò, tra i suoi invitati, una poesia in suo onore:

Bionda la chioma in vaghe trecce avvoltaed alta fronte ov'è l'ingegno espresso;vivace sguardo, che ha Modestia accolta,non in tutto nemica al viril sesso:bocca soave in che d'Arno si ascoltalo bello stile ond'ha fama il Permesso;agil persona, dolci modi e vezzi,i pregi son della gentil Malvezzi.

La incoraggiò nello studio e le diede alcuni consigli di lettura. Scrisse Teresa alcuni anni dopo:

"Conobbi il cav. Monti, ed egli pure mi onorò di tanta amicizia quanta sanno tutti che onoravano la casa mia in quel tempo. Egli ebbe la bontà d'esaminare i miei studi, e con parole, e con lettere, e con versi m'incoraggiò allo studio della poesia."

Il poeta fu tentato, in questo periodo burrascoso per le sorti del Regno d'Italia, di rimanere nella città dei suoi genitori, che considerava un po' come una seconda patria e soprattutto gli aveva offerto giorni sereni, trascorsi con amici che lo ammiravano profondamente.

Ma il dovere lo chiamava a Torino, luogo di rifugio di coloro che seguivano la sorte di Napoleone: "Il mio partito è già preso contro gli interessi del cuore, del cuore che mi richiama a Bologna verso il tetto paterno, mentre il dovere e l'onore m'incalzano verso le Alpi".

Il 13 novembre 1813 scrisse da Milano alla Malvezzi rimpiangendo "i bei giorni di Bologna".Da allora il rapporto con Teresa, pur molto tenero e affettuoso - e caratterizzato da un più intimo "tu" - fu soprattutto un rapporto epistolare, basato su interessi letterari.

Da lontano lo scrittore implorò più volte che gli amici bolognesi lo ricordassero. Alla Malvezzi chiese di salutare soprattutto il Costa: "Dite a Costa ch'io l'amo, e che desidero essere corrisposto". E il professore rispose consolandolo e dicendogli che lui e Teresina parlavano spesso di lui e leggevano le sue opere.

Teresa Carniani Malvezzi rimase per sempre fedele al suo idolo e alla sua morte compose un poema in suo onore, stampato nel 1829 presso Nobili, in cui lo chiamò l'Omero italiano:

Qual conforto ricerchi ο miser almaad alleviar il doloroso affanno?Deh tu santa amistà mi detta un carmeche flebilmente, ο sventurata, gridi.Ο sventurata Italia piangi. Ahi piangi,l'Omero tuo, il tuo Poeta è morto!

Bologna ricordò e celebrò Vincenzo Monti anche con la tempestiva pubblicazione dei suoi scritti. La tipografia delle Muse di Pietro Brighenti diede alle stampe, tra il 1827 e il 1828, in otto volumi rilegati in mezza pelle, le Opere del cavaliere Vincenzo Monti, definito nella introduzione "quel Sommo che per unanime consentimento di tutta Italia è venerato Principe della nostra letteratura".

La vita in breve

Era di bella e alta persona, che né per eccesso alcuno potea rimproverarsi, né per difetto; la fronte si dilatava spaziosa, le guance si offriano in un grato contorno, e gli occhi sotto due folti e ben archeggiati sopraccigli ardeano di una luce sì soave ad un tempo e sì viva, che comandavano insieme l'affetto e la riverenza ... (P. Zaiotti)

Vincenzo Monti nasce nel 1754 da Fedele e da Domenica Maria Mazzari in una casa di campagna tra Fusignano e Alfonsine, in provincia di Ravenna. La sua formazione si compie nel seminario di Faenza e all'Università di Ferrara, dove studia medicina e diritto. Fin da subito appare evidente il suo talento per le lettere. Si dedica allo studio dei classici, in particolare di Virgilio. Nel 1775 è ammesso all'Accademia dell'Arcadia con il soprannome di Antonide Saturniano.

Tra il 1778 e il 1797 vive a Roma, dove coglie ogni occasione per accattivarsi personaggi di potere con opere adulatorie. Nel 1781 il suo poemetto La bellezza dell'universo conquista papa Pio VI e gli apre le porte dell'entourage pontificio. Nel solco della tradizione arcadica è l'ode Al signor di Montgolfier, che si ispira a uno dei primi voli in pallone, avvenuto a Parigi nel 1783. L'anno seguente comincia l'opera Feroniade, che per tutta la vita cercherà di completare senza riuscirvi. Con essa vuole celebrare l'intenzione di Pio VI di prosciugare le paludi pontine.

Ispirandosi all'Alfieri, autore allora di moda, nel 1787 mette in scena la tragedia Aristodemo, che riscuote un chiaro successo al teatro Valle. Durante una rappresentazione dell'opera conosce la giovane Teresa Pikler, graziosa attrice e suonatrice d'arpa, che diventerà sua moglie. Ad essa il poeta rimarrà profondamente fedele per il resto della sua vita.

Nel 1793, con la Cantica in morte di Ugo di Basseville, nota come la Bassvilliana, dà voce al diffuso sentimento antirivoluzionario presente in Italia e in modo particolare a Roma. L'opera ha un enorme successo e nel giro di pochi mesi conosce numerose edizioni.

Le sue posizioni, contrarie alla rivoluzione francese, cambiano con l'affermazione di Napoleone. Sarà sempre una sua caratteristica quella di difendere la patria, rivolgendosi e appoggiando il potere di turno. Accoglie in casa sua il maresciallo Marmont, giunto a Roma per ratificare il trattato di Tolentino, umiliante per il Papa. L'appoggio ai Francesi lo costringe a lasciare l'Urbe nel 1797.

Segue un periodo di brevi soggiorni in varie città, tra le quali Firenze, Venezia e Bologna. Il 18 luglio 1797 giunge a Milano, dove pochi giorni prima è stata proclamata la Repubblica Cisalpina. Qui scrive tre poemetti in terzine, che rinnegano la Bassvilliana e esaltano Napoleone. Tra essi, il Prometeo è forse la sua opera più famosa: il Bonaparte, dispensatore di libertà, è paragonato al dio che si è ribellato a Giove e ha dato il fuoco agli uomini.

La sua ammirazione per il condottiero non diminuisce anche dopo la pace di Campoformio, che invece tanto delude Foscolo. Nella capitale della Cisalpina, dove diventa addetto alla Segreteria del Direttorio, è investito da numerose polemiche e contese letterarie, che il suo carattere bilioso contribuisce ad alimentare. Egli stesso si definisce "Irasci celerem, tamen ut placabilis essem", mentre altri lo giudicano un "idrofobo" dal quale stare lontano, un "fomentatore di odio". Anche Foscolo finirà per considerarlo un "adulatore spudorato e senza principi".

Con il ritorno degli Austriaci a Milano, fugge in Francia e a Parigi è raggiunto dalla famiglia. La sofferenza per l'esilio e la lontananza dalla patria sono mitigate dalla frequentazione di vari uomini di cultura. A questo periodo risale la Mascheroniana, opera in cinque canti dedicata all'amico naturalista e illuminista Lorenzo Mascheroni: essa rivela un Monti più moderato e molto preciso dal punto di vista formale: i suoi versi colpiscono lo stesso Byron.

La battaglia di Marengo, del giugno 1800, segna il nuovo controllo di Napoleone sull'Italia. A Monti viene assegnata la cattedra di eloquenza presso l'Università di Pavia. Prima del ritorno in Italia completa la sua ultima tragedia, il Caio Gracco e la traduzione de La pucelle d'Orléans di Voltaire. Nel marzo 1802 si insedia all'Università e vi tiene diverse lezioni fino al 1804, ricevendo la nomina di poeta del governo italico. In realtà la sua attività letteraria, non proprio allineata alle opinioni governative, sarà spesso contrastata e censurata, smentendo la sua fama di "poeta del consenso".

Nel 1805, dopo l'incoronazione di Napoleone a Re d'Italia, come poeta ufficiale di corte riceve uno stipendio annuo ed è insignito della Legion d'Onore. Nel 1806 recita una cantata per l'inaugurazione della Loggia Reale Eugenio a Milano. Compone diverse opere celebranti le imprese napoleoniche, in cui si intrecciano riferimenti mitologici e storici.

I suoi migliori risultati dal punto di vista poetico li ottiene nelle traduzioni, dove non è limitato dalla necessità di celebrare o adulare. Il suo capolavoro è la traduzione dell'Iliade in endecasillabi sciolti, pubblicata nel 1810 e quindi riedita varie volte, fino al 1825.

Nel 1812 è eletto socio dell'Accademia della Crusca. Conserva il suo posto di poeta di corte, pur con uno stipendio molto ridotto e con minore entusiasmo, anche dopo la caduta di Napoleone. Rivendica a se stesso il merito della riforma avvenuta negli anni precedenti nel mondo delle lettere, con il ritorno allo studio dei classici e di Dante. Considera quest'ultimo, con Omero, "il più grande dei poeti".

Nel 1825 con il Sermone sulla mitologia si scaglia contro gli eccessi macabri del Romanticismo nordico, ma molti, ad esempio il Tommaseo, giudicano il suo gusto neoclassico fuori dal tempo. Con alcuni esponenti romantici mantiene comunque buoni rapporti e esprime un giudizio favorevole ai Promessi Sposi di Manzoni.

La moglie e la figlia Costanza sono la consolazione della sua vecchiaia e ad esse dedica canzoni intime e venate di malinconia e dispiacere per la morte vicina. Gradualmente perde la vista e l'udito e subisce diversi attacchi di emiplegia. Muore il 13 ottobre 1828 a Milano.

Libreria Antiquaria Mario Landi

- @ piazza San Domenico, 5

Le Poesie a Casarsa rappresentano un primo segno di opposizione al potere fascista e il conseguente tentativo di valorizzare il dialetto, in una società che osteggia l'uso delle lingue barbare poiché proprie delle masse rurali e in cui anche la sinistra predilige l'uso della lingua italiana. "Il fascismo - ha scritto Pasolini - non tollerava i dialetti, segni dell'irrazionale unità di questo paese dove sono nato, inammissibili e spudorate realtà nel cuore dei nazionalisti".

(P.P.Pasolini Poeta delle ceneri, a cura di Enzo Siciliano, in: "Nuovi Argomenti", 1980)

Albano Sorbelli

Nasce a Fanano (MO) nel 1875. È allievo di Giosuè Carducci all'Università di Bologna. Si laurea in Lettere e filosofia nel 1898 e poi si perfeziona in Scienze storiche. Nel 1903 vince il concorso per l'insegnamento della storia nei licei e negli istituti tecnici e risulta idoneo nel concorso per la cattedra di storia moderna nell'Università di Catania.

Dal 1904 è direttore della Biblioteca comunale dell'Archiginnasio di Bologna. Lascerà questo incarico nel 1943 per sopraggiunti limiti di età. Tra il 1925 e il 1944, anno della morte, insegna biblioteconomia e bibliografia alla Scuola per archivisti e bibliotecari dell'Università di Bologna.

È una figura fondamentale della biblioteconomia italiana. A Bologna organizza un vero e proprio sistema bibliotecario: nel 1909 fonda la Biblioteca Popolare, ampliata con alcune succursali periferiche durante la Grande Guerra. Nel 1921, al termine di un laborioso riordino, apre al pubblico la biblioteca-archivio di Casa Carducci.

Nel 1906 fonda la rivista "L'Archiginnasio" e la collana "Biblioteca dell'Archiginnasio". Promuove un'intensa attività culturale in biblioteca. Dal 1908 al 1915 è socio e consigliere della Società bibliografica italiana. A partire dal 1920 è socio e presidente dell'Associazione dei bibliotecari e direttori di musei e archivi comunali e provinciali. Muore nel 1944.

Il suo patrimonio bibliografico personale è donato, alla sua morte, alla Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio. Si tratta di circa 13.000 volumi ed opuscoli, quasi tutti di argomento storico-letterario.

Bottiglieria Cillario

- @ via Calzolerie, 1

Andavamo di tanto in tanto a fare qualche passeggiata in campagna, e passavamo la sera alla bottiglieria Cillario, od altrove, conversando molto animatamente. Qui, bevendo, i convenuti facevano spesso un po' di lettura, per lo più si leggeva un classico italiano, talora anche latino; e si parlava d'arte e di letteratura, raramente di politica. La politica turbava quasi sempre la serenità del Carducci, e finiva col farlo inquietare ... Qualche sera che il professore, come lo chiamavano, era più di buon umore del solito, divertivasi a scherzare satireggiando contro i letterati più meno famosi che non gli andavano a genio, che gli avevano dato qualche fastidio e gli altri, specialmente il Brilli e il Ferrari, gli tenevano bordone.

(G. Chiarini, Memorie della vita di Giosue Carducci, 1835-1907, 2. ed., Firenze, G. Barbera, 1907, pp. 237-238)

La statua racconta ...

Il 22 aprile 1945, il giorno dopo la Liberazione di Bologna, nello stadio Littoriale si installa il 56° ospedale militare d'evacuazione gestito dall'esercito americano. Un pilota brasiliano, che viene qui ricoverato, riferisce che, al suo arrivo, nello stadio vi era "uma enorme estatua equestre de Mussolini".

Belle Époque

Gli anni a cavallo tra Otto e Novecento costituiscono un periodo di grandi trasformazioni per Bologna: con l'abbattimento delle mura e la costruzione della centralissima via Rizzoli si comincia a realizzare il Piano Regolatore del 1889; si edificano nuovi quartieri periferici, si introducono moderni servizi quali i tram, l'acqua potabile nelle case, la luce elettrica ...

Essere madre

Dice l’AI: “Essere madre è un'esperienza totalizzante e trasformativa, un mix di amore incondizionato, gioia immensa, sacrifici, ma anche stanchezza, ansia e senso di inadeguatezza, che comporta cambiamenti profondi nella propria identità, nel tempo e nelle priorità, insegnando a riscoprire il mondo attraverso gli occhi di un bambino e a trovare una forza insospettabile, pur nel percorso imperfetto e spesso faticoso di crescita e accompagnamento dei figli verso l'indipendenza, in un legame unico e in evoluzione.”

Vero? Falso? Leggi i libri che proponiamo e scopri le infinite (e inaspettate) sfaccettature della maternità

Là dove c’era l’erba …

Splendori e miserie della periferia bolognese. Una storia del secolo ventesimo.

Stretta (o adagiata?) fino al 1902 tra le sue mura, dopo il loro controverso abbattimento la città si espande in momenti successivi e con stili diversi: prima i salubri e piccolo-borghesi rioni giardino pedecollinari, subito dopo la Bolognina operaia, con i palazzoni del Risanamento e dell’Istituto Case Popolari.

Pescherie Vecchie

- @ via Pescherie Vecchie, Bologna

All'angolo tra piazza Maggiore e via Pescherie vecchie c'era la casa-studio di Guido Reni, utilizzata anche dal famoso incisore Giuseppe Maria Mitelli, che bene illustrò la vita popolare bolognese del Sei-Settecento. Questa strada ha ospitato fino a pochi anni fa il mercato coperto della frutta e verdura, costruito nel 1877 e destinato alle bancarelle sfrattate da piazza Maggiore, nell'ambito di una generale operazione di decoro urbano.

> Tiziano Costa, Marco Poli, Il Quadrilatero. Cuore antico di Bologna, Bologna, Costa, 2005, pp. 40-41

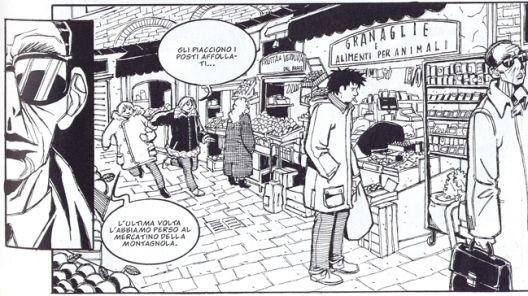

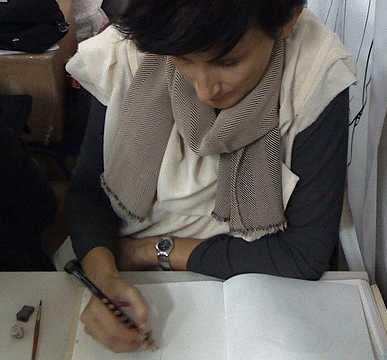

Sara Colaone

È nata a Pordenone il 27 dicembre 1970. Disegnatrice di fumetti, illustratrice e autrice per il cinema d’animazione, ha realizzato le strisce di Pino la Tigre, sceneggiate da Francesco Satta.

È autrice del progetto Cream, su testi di Luca De Sanctis, con il quale nel 2001 ha anche realizzato il cortometraggio di animazione Le malefiche disavventure di Mr. Hiv.

Per la serie Lupin III Millennium ha disegnato l’episodio Nei panni di Zazà, scritto da Massimiliano De Giovanni.

Nel 2004 ha dato vita, con Francesco Satta, ai racconti tragicomici dello “scarafaggio filosofico” Monsieur Bordigon, un progetto che comprende libri a fumetti, grafiche, installazioni e corti d’animazione.

Ha pubblicato con Kappa Edizioni, Coconino Press, Dargaud, Norma Editorial, Schreiber & Leser, Stripburger, Vivacomix. E’ stata illustratrice per Zanichelli.

Il suo romanzo a fumetti In Italia sono tutti maschi, scritto da Luca de Santis, ha vinto il Premio Micheluzzi 2009 ed è stato tradotto in Francia, Belgio, Germania, Spagna e Polonia.

Fra i suoi romanzi grafici spiccano Leda, che solo amore e luce ha per confine (Coconino Press - Fandango, 2016), Piccolo dolore (Il Castoro, 2013), Ariston (Oblomov 2018), sceneggiato da Luca De Santis e Tosca (Solferino 2019), Evase dall’harem (Oblomov 2021) e nel 2022 sempre per Oblomov editore, Georgia O’Keeffe: amazzone dell’arte moderna sceneggiato con Luca De Santis.

A Bologna ha collaborato come illustratrice con lo Studio Kitchen, con la cooperativa Giannino Stoppani e con l’associazione Hamelin. Nel 2007 ha operato come storyboard artist per il cortometraggio Lacreme Napulitane di Francesco Satta.

Ha tenuto corsi di fumetto nelle scuole Humpty Dumpty Bologna, Nemo NT Firenze, Centro Giardini Margherita/Lex Lutor Bologna, Centro sociale Udine Sud, La Nuova Eloisa Bologna.

Insegna Fumetto e Illustrazione all’Accademia di Belle Arti di Bologna, dove organizza le conferenze I Mestieri del libro.

Ha condotto seminari di narrativa disegnata in Italia e in Francia presso l’EESI, Écoles Européenne Supérieure de l’Image d’Angoulême & Poitiers.

Collabora con il MOdE, Museo Officina dell’Educazione dell’Università degli Studi di Bologna - Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione.

È attualmente impegnata con l’Università di Bologna anche come tutor didattico presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società.

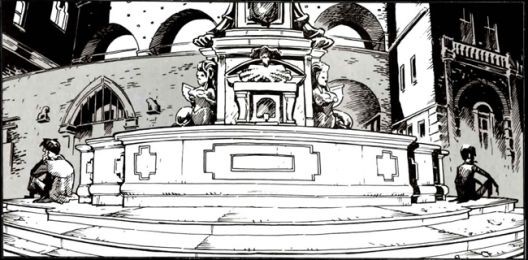

Fontana del Nettuno

- @ Biblioteca Salaborsa

La fontana, detta anche del Gigante, venne realizzata dal francese Jean Boulogne (Giambologna) tra il 1563 e il 1566, su progetto del pittore palermitano Tommaso Laureti. La statua rappresenta il dio del mare in atto di placare le onde. Sotto stanno quattro putti con delfini e quattro sirene. Il monumento è stato oggetto di un radicale restauro tra il 1988 e il 1990. La piazza del Nettuno fu aperta nel 1564, abbattendo diverse case medievali, nell'ambito della riorganizzazione urbanistica del centro cittadino promossa dal vice legato Pier Donato Cesi.

> Touring Club Italiano, Bologna e dintorni, Milano, TCI, 1997, p. 42

Franco Bonvicini

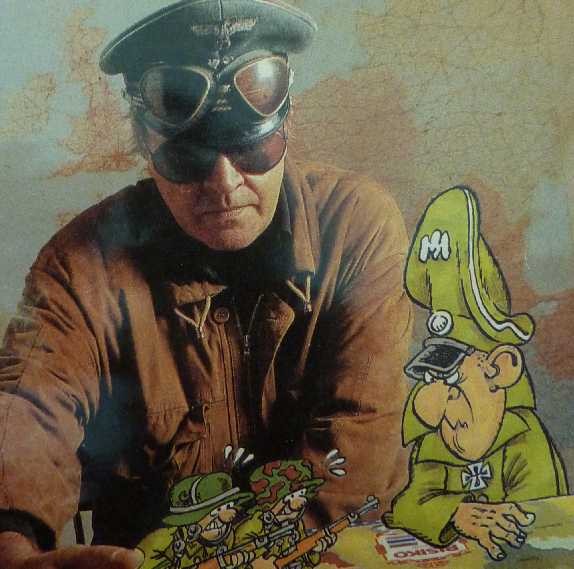

Franco Bonvicini, alias Bonvi, è nato il 31 marzo 1941 a Modena. Prima di dedicarsi al fumetto si è cimentato nel campo dello spettacolo e della pubblicità. Nel 1968 ha inventato la striscia Sturmtruppen, che ha per protagonisti un gruppo di maldestri soldati tedeschi in guerra e che nel giro di pochi anni è diventata un grande successo in Italia e nel mondo.

Oltre a Sturmtruppen, la storia per la quale è più conosciuto, Bonvi ha creato e disegnato molti altri fumetti: a lui infatti si deve Cattivik, una sorta di fumetto noir-comico, che verrà poi ceduto a Silver (Guido Silvestri). Ricordiamo inoltre i personaggi di Nick Carter, Capitan Posapiano, i fumetti Cronache del dopobomba, L'uomo di Tsushima, Marzolino Tarantola, nonché le collaborazioni a programmi televisivi, quali Supergulp. Fumetti in TV.È morto Il 10 dicembre 1995 a Bologna, in un tragico incidente accaduto mentre si recava negli studi della trasmissione televisiva Roxy Bar.

Sito ufficiale Bonvi

Nick Carter

2015 - Bonvi anniversario

Virginio Merola

Virginio Merola è nato a Santa Maria Capua Vetere, in Provincia di Caserta, nel 1955. Vive a Bologna dal 1960. E' diplomato al liceo Minghetti e laureato in Filosofia presso l'Università di Bologna. Ha lavorato presso la Società Autostrade, ed è stato delegato e responsabile sindacale Cgil del settore autostrade.

Renato Zangheri

Renato Zangheri è nato a Rimini il 10 aprile 1925. Ha frequentato il liceo Giulio Cesare di Rimini, poi la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna, dove si è laureato con lode con una tesi dal titolo Problemi e aspetti del socialismo italiano.

Matteo Lepore

Matteo Lepore è nato a Bologna, nel quartiere Savena, nel 1980.

Si diploma presso il Liceo classico Galvani e si laurea in Scienze politiche all'Università di Bologna. Dopo la laurea svolge un periodo di stage a Bruxelles presso l'Ufficio di collegamento con le Istituzioni europee della Regione Emilia-Romagna.

Tra il 2007 e il 2009 consegue un Master in Relazioni internazionali, un Master in Edilizia e urbanistica e un Master in Economia della cooperazione all’Università di Bologna.

Sergio Cofferati

Sergio Gaetano Cofferati nasce a Sesto ed Uniti, in provincia di Cremona, il 30 gennaio del 1948. Dopo il diploma di perito meccanico, si iscrive alla Statale di Milano, facoltà di matematica.

Altre risorse

Altri progetti e percorsi su Bologna online

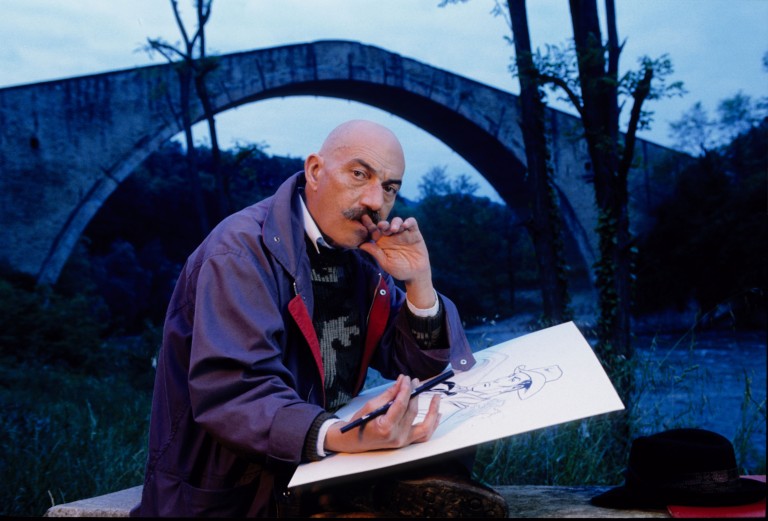

Nuvole in Appennino

Può capitare che gli autori di fumetti - tipi strani, un po' matti, solitari - si ritirino a disegnare o a vivere fuori città, portando con sé solo carta e matita. Ogni tanto, però, nei loro lontani rifugi si radunano e allora son chiacchiere e bicchieri di vino.