Risorse digitali dedicate alla documentazione della storia, della cultura, della società e delle istituzioni di Bologna e provincia con particolare attenzione all’800-900.

Dalla Cronologia

Accadde oggi, 20 settembre.

Il monumento al Popolano in piazza dell'VIII Agosto

Il 20 settembre, anniversario della presa di Porta Pia, è inaugurato alla Montagnola il monumento, che ricorda la vittoria popolare dell'8 agosto 1848.

Per la sua realizzazione, nel 1895 fu costituito un apposito Comitato, che indisse un primo concorso, vinto da Carlo Monari (1831-1918). Il suo progetto - un obelisco, avente alla base un leone ferito - fu tuttavia respinto dal consiglio comunale, perché ricordava più una sconfitta che una vittoria.

Anche il luogo del monumento fu motivo di lunghe discussioni e addirittura del primo referendum popolare nella storia della città. Venne infine scelto lo spazio antistante il giardino dalla piazza del mercato.

Qui nel 1757 il senatore Filippo Aldrovandi aveva fatto mettere sette grandi sedili di pietra, chiamati il canapé, che potevano accogliere quasi duecento persone. L'insieme era conosciuto come al pà ed caval, il ferro di cavallo.

Dopo un nuovo concorso, al quale hanno partecipato nove artisti, è stato scelto il Popolano di Pasquale Rizzoli (1871-1853). Prima della realizzazione, il Comitato ha chiesto comunque allo scultore "qualche acconcia modificazione".

Nella versione definitiva è rappresentato un giovane a torso nudo - ha servito da modello un certo Benedetti, soprannominato al Putèl - che alza una bandiera strappata al nemico. Accanto a lui sta un soldato austriaco morto, con il corpo riverso sul piedistallo coperto dei resti della battaglia. Un leone scolpito sul basamento simboleggia forza e libertà.

L'inaugurazione del monumento è stata in un primo tempo fissata per la mattina dell'8 agosto 1903. Erano già stati affissi i manifesti, quando si è saputo che alla manifestazione avrebbero partecipato anche le Associazioni Cattoliche, pur non invitate.

Per protesta l'Unione socialista ha promosso una contro-manifestazione per il pomeriggio, con l'adesione delle Società operaie. Il Municipio è stato quindi indotto a chiedere al Comitato promotore di rinviare l'inaugurazione.

Alla cerimonia del 20 settembre partecipa, con proprie bandiere, anche la Loggia massonica "VIII Agosto", che nel pomeriggio inaugura un nuovo Tempio in via Cesare Bianchetti.

Il monumento sarà molto discusso. Sembra che qualche buontempone vedendolo abbia esclamato: "Oh Dio, am s'è strazè la sfoja!" (Dio, mi si è stracciata la sfoglia!), dove la sfoglia è la bandiera e l'asta il matterello in mano a una improbabile zdoura.

Si attirerà inoltre le inevitabili frecciate dell'ing. Ceri, apparse sulla sua "Striglia": "Popolano strappante bandiera da nemico in terra morto e già imputridito cadavere ... Falso, falsissimo quel simboleggiato popolano ...".

Nonostante le critiche, l'opera di Rizzoli diventerà un moderno e riconosciuto simbolo di Bologna.

Durante la seconda guerra mondiale lo scultore, ormai molto vecchio, temerà la distruzione del “so ragaslaz” (il suo ragazzaccio), oltre che dalle bombe alleate, anche da parte dei Tedeschi, che avrebbero potuto riconoscerlo come gesto di ribellione al loro dominio.

Attacco partigiano alla polveriera di Villa Contri

I partigiani delle SAP di Casalecchio organizzano un assalto al deposito di munizioni di villa Contri, utilizzato dalla Direzione di Artiglieria per il caricamento dei proiettili e il recupero dei bossoli utilizzati al fronte.

L'azione è effettuata assieme alla squadra Temporale della 7a GAP "Gianni", che mette a disposizione gli automezzi e alcuni suoi uomini.

La Polveriera è situata in un forte dell'antico campo trincerato di Bologna, nei pressi di via della Barca e vi sono depositati ingenti quantitativi di esplosivo.

Dopo un primo attacco andato a vuoto i gappisti Dante Drusiani (Tempesta) e Vincenzo Toffano (Terremoto), riescono a far saltare il deposito con una incursione temeraria.

Le esplosioni si susseguono per tutta la notte e il giorno successivo. Schegge e frammenti vengono sbalzati fino alla palazzina del Malcantone in via Battindarno.

Un camion carico di esplosivi, fucili e munizioni trafugato dalla polveriera - e nascosto in un rifugio antiaereo alla periferia di Casalecchio - verrà recuperato dai partigiani in un secondo tempo non senza grande pericolo e portato in una base a Corticella.

Ideatore e organizzatore dell'impresa, già tentata invano alcuni mesi prima, è Ildebrando Brighetti (Brando), responsabile militare della Gap per la zona bazzanese.

Il cimitero dei Polacchi

Il cimitero dei soldati del 2° Corpo polacco, caduti dall'inizio dell'offensiva che ha portato alla liberazione di Bologna, viene consegnato il 20 settembre alle autorità militari.

Si trova nei pressi del fiume Savena, al confine tra Bologna e San Lazzaro. Vi sono sepolti 1.418 militari, tra i quali 91 ufficiali.

Architettato e decorato tra il '46 e il '48 da Michele Paszyn, artista polacco residente in Italia, il cimitero riceverà nel 1952 la visita del cardinal Lercaro.

Nel 1970 sarà la volta del primate di Polonia card. Wyszynski, assieme al vescovo di Cracovia Karol Wojtyla. Quest'ultimo vi tornerà trionfalmente, come papa Giovanni Paolo II, nel 1982.

Accanto a quello dei soldati polacchi sorge un altro piccolo cimitero militare dedicato a 184 caduti provenienti da vari paesi del Commonwealth. E' uno dei 37 cimiteri che in Italia ospitano i circa 42.000 caduti delle nazioni vincolate alla corona britannica.

Raid contro extracomunitari e Sinti. Cortei di protesta

Nella notte tra il 19 e il 20 settembre alcune auto parcheggiate nei pressi della scuola Romagnoli in disuso, utilizzate come rifugio da cittadini extracomunitari, vengono assalite con lanci di bottiglie incendiarie. Si sfiora una strage.

Il 22 settembre alcune migliaia di cittadini stranieri sfilano per protesta in corteo per le vie del centro.

In dicembre avvengono gli episodi di intolleranza più gravi: il 10 è compiuto un raid a colpi d'arma da fuoco contro il campo nomadi di Santa Caterina di Quarto con 9 feriti. Il 22 due lavavetri marocchini vengono feriti a Borgo Panigale a colpi di pistola.

Il 23 dicembre due cittadini italiani di origine Sinti, Tatino Bellinati di 27 anni e Patrizia della Santina di 34, sono uccisi a colpi di fucile mitragliatore da membri della Banda della Uno bianca nel campo nomadi di via Gobetti. Altre due persone, tra le quali una bimba di 4 anni, rimangono seriamente ferite.

Capitolato per la concessione di ferrovie a cavalli

Il Consiglio comunale, presieduto dal sindaco Tacconi, approva il capitolato per la concessione delle ferrovie a cavalli tramite trattativa privata. Sono previste sei linee, che dalla centrale piazza Vittorio Emanuele II dovranno raggiungere la nuova stazione ferroviaria e cinque porte della città.

Tra le clausole della convenzione, alcune riguardano i cavalli, che saranno provvisti di finimenti di "decente apparenza", altre le vetture, che dovranno essere "del migliore modello", larghe non più di 2 metri, divise all'interno in compartimenti di prima e seconda classe e provviste di freni.

I cocchieri, invece, dovranno dotarsi di un fischietto o una cornetta per segnalare l'arrivo del tram, la cui velocità non dovrà superare i 12 chilometri all'ora. La gara di appalto sarà vinta dalla società belga Tramways et Chemins de Fer Economiques, che otterrà una concessione di 27 anni, fino al 1904. I lavori per le nuove linee tramviarie avranno però inizio solo nel 1880, tra le vivaci proteste dei cittadini bolognesi.

Armi e viveri ai partigiani

Nell'aprile 1944 Giorgio Fanti (Gracco) è incaricato dal C.U.M.E.R. di organizzare i rifornimenti ai G.A.P. bolognesi.

La Resistenza dispone a queste date di pochi depositi: un garage abbandonato fuori Porta San Vitale, una camera in vicolo Broglio. Essi sono - scarsamente - forniti di armi, recuperate nelle caserme abbandonate l'8 settembre '43.

Con grande sforzo l'intendenza partigiana appronterà nei mesi successivi dodici magazzini fuori e dentro le mura cittadine, da cui verranno distribuiti oltre 85 quintali di farina, 100 di grano, 10 di sigarette, esplosivi, detonatori, 1.500 paia di scarpe, alcuni chilometri di stoffa.

Sarà presto a disposizione delle formazioni combattenti la fabbrica di polvere da sparo Baschieri e Pellagri di Castenaso, grazie alla complicità (pagata poi con la vita) del suo direttore Giorgio Maccaferri.

Collaboreranno con la Resistenza anche il responsabile tedesco dello stabilimento, maresciallo Muller - in più occasioni impedirà la deportazione degli operai del polverificio - e il direttore della fabbrica Dodo Manfredi, che faciliterà a più riprese il trasferimento ai partigiani di notevoli quantità di munizioni ed esplosivo.

Il “fondone” di Paolo Fabbri (Palita), in via dé Poeti, un tempo sede della tipografia del "Resto del Carlino", è, fin dal 1943, il centro della rete cospirativa socialista.

E' collegato, infatti, con basi e negozi situati nella zona di via Castiglione e gestiti da antifascisti (il marmista Grandi, il lattaio Cavallini, il fornaio Albanelli, ecc.).

I partigiani socialisti dispongono di un grosso quantitativo di armi appartenute ai bersaglieri, ritrovato casualmente da Fernando Baroncini in uno scantinato della T.I.M.O.

Rifornimenti di viveri giungeranno alle brigate Matteotti grazie ai buoni annonari messi a disposizione dal direttore della S.E.P.R.A.L. Gozzardino Monti e con i motocarri dell'U.N.P.A., forniti dal comandante Luigi Lambertini.

La complicità di alcuni secondini consentirà di consegnare pacchi di viveri anche all'interno del carcere di San Giovanni in Monte.

Il negozio di scarpe degli Alvisi in via Broccaindosso è luogo di raccolta e smistamento della stampa clandestina e ospitale ritrovo di cospirazione politica.

Altri laboratori artigiani serviranno da rifugio per le organizzazioni clandestine, come il laboratorio galvanico di Tozzi, la bottega del calzolaio Evaristo Diamanti in via Cantarana (poi Quadri), il negozio di fabbro di Giordano Zironi in via dell'Inferno e numerosi ancora.

Gli ordigni in dotazione ai G.A.P. bolognesi saranno fabbricati da una squadra di artificieri comandati da Diego Orlandi (Pietro) nella officina clandestina di via Jacopo della Quercia diretta da Walter Nerozzi, con la guida tecnica di Ilio Barontini.

Pur essendo il comandante generale delle forze partigiane, “Dario” non disdegna di dedicarsi “ai minimi particolari della lotta”. E' lui che per primo a Bologna ha insegnato a fabbricare ordigni e micce a scoppio ritardato, ha mostrato come preparare ed eseguire un'azione gappista.

Le bombe verranno confezionate con pezzi di grondaia in ghisa imbottiti di tritolo, con panetti di esplosivo avvolti in alluminio (adatti come mine anticarro), con bottiglie riempite di zolfo, potassio e zucchero.

Nell'autunno del 1944 l'intendenza riuscirà a rifornire regolarmente di pane e altri viveri per diversi giorni le centinaia di partigiani nascosti nella base dell'Ospedale Maggiore in attesa dell'insurrezione.

Nell'aprile successivo, in vista della liberazione imminente, il centro rifornimenti (in grado di accantonare tre giorni di viveri a secco per ogni combattente) sarà spostato presso l'Ospedale Roncati.

Uccisione di Alceste Giovannini (Gino)

In via della Battaglia è rinvenuto il cadavere di uno dei protagonisti dell'antifascismo e della Resistenza bolognese, Alceste Giovannini (Gino, 1908-1944), commissario della 7a GAP.La madre Elvira, anch'essa impegnata nella lotta antifascista, lo ritrova all'obitorio così straziato da poterlo riconoscere solo “da quei segni particolari che ogni uomo ha sul suo corpo e che soltanto una madre ricorda”.Militante comunista, “Celestino” nel 1838 fu arrestato e deferito al Tribunale speciale. Condannato a quattro anni di carcere per costituzione del PCI, fu rinchiuso a Civitavecchia.Dopo aver scontato la pena tornò in fabbrica nella ditta di abbigliamento Passigli e si fece eleggere fiduciario, secondo la direttiva del partito di penetrazione nel sindacato fascista.Dopo l'8 settembre fu tra i primi ad attivarsi per l'organizzazione dei gruppi partigiani, che diedero poi vita alla 7a Brigata Garibaldi GAP "Gianni". In questa formazione cittadina militò, compiendo numerose azioni ardite e ricoprendo il ruolo di commissario politico.Dopo la morte gli verrà conferita la Medaglia d'Argento al Valor Militare con questa motivazione:"Partigiano ardimentoso compiva numerosi atti di sabotaggio sulle linee di comunicazione avversarie interrompendo il traffico e provocava audacemente l'esplosione e l'incendio di un intero treno di carburante nemico. Con valore senza pari e con supremo sprezzo del pericolo dirigeva l'attacco ad un deposito di materiale di artiglieria e dopo aver eliminato il personale di guardia distruggeva con potenti cariche di esplosivo ben 36 cannoni anticarro. Catturato durante l'esecuzione di un ardito colpo di mano contro un Comando tedesco, benché sottoposto a disumane torture, manteneva fiero contegno e finiva massacrato per non tradire i suoi compagni di lotta.".Per le sevizie e l'uccisione di Giovannini nel 1946 saranno processati un sottufficiale e un milite delle Brigate Nere. Verrà coinvolto anche un tenente della GNR, poi assolto.

L'Associazione Nazionalista Italiana

Si svolge dal 3 al 5 dicembre a Firenze il Congresso nazionalista, promosso da Luigi Federzoni (1878-1967), Enrico Corradini (1865-1931), Maurizio Maraviglia (1878-1955) e altri.

Tra gli aderenti al movimento, che teorizza uno stato forte e autoritario, vi sono lo storico dell'arte Lionello Venturi (1885-1961) e il critico letterario bolognese Goffredo Bellonci (1882-1964), allievo di Carducci e Acri e futuro fondatore del premio letterario Strega, il giurista Alfredo Rocco (1875-1935).

Al Congresso partecipano irredentisti, repubblicani e transfughi della sinistra e aderiscono enti prestigiosi come la Dante Alighieri e la Lega Navale. Nell'occasione è fondata l'Associazione Nazionalista Italiana.

Tra coloro che inviano messaggi di sostegno vi è anche Giovanni Pascoli, che augura di "riconquistare l'Italia all'Italia". Il poeta sarà più tardi tra i ferventi sostenitori della guerra coloniale in Libia (La grande proletaria si è mossa).

Il vasto fenomeno dell'emigrazione italiana nelle Americhe offre ai nazionalisti un'arma di propaganda potente contro la “mediocrazia” giolittiana e a favore della ripresa di una politica coloniale e imperialista (Gotor).

Tennis Club Bologna

@ Circolo Tennis Bologna

Un gruppo di studenti liceali appassionati di tennis ottenne nel 1902 dal Comune uno spazio all'interno dei Giardini Margherita per praticare questo sport originario dell'Inghilterra.

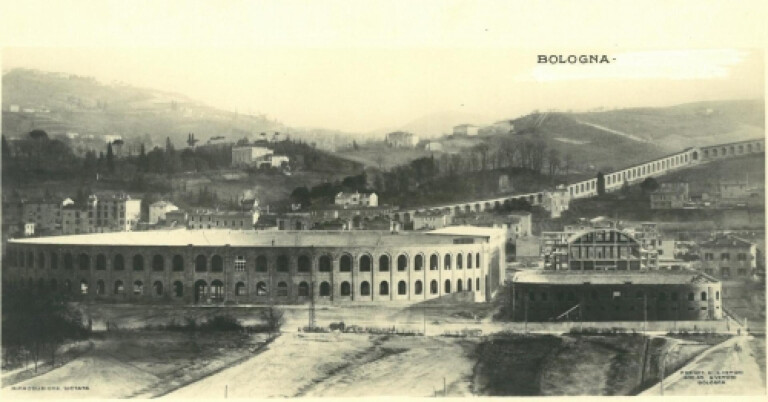

Stadio Renato Dall'Ara (già Littoriale)

@ Stadio Renato Dall'Ara

Nel 1926 nell’area del Meloncello, fuori porta Saragozza, venne inaugurato l’impianto polisportivo del Littorale, promosso dal presidente della FIGC Arpinati e costruito, su progetto dell’ ingegnere Umberto Costanzini e dell’architetto Giulio Ulisse Arata, a spese del partito fascista bolognese.

Ondina Valla

Ondina Valla fu una grande protagonista dell'atletica italiana tra le due guerre mondiali.

Il suo vero nome era Trebisonda: il padre aveva a Bologna nel vicolo omonimo la sua officina meccanica.

Nacque nel 1916, prima femmina dopo quattro fratelli maschi, nel rione operaio di Santa Viola.

A undici anni, durante una Coppa Bologna di atletica, fu notata da un tecnico della Virtus e la società, divenuta poi Virtus Bologna Sportiva, l'accolse tra le sue file.

Assieme a Claudia Testoni, amica e rivale per tutta la sua carriera, dominò le gare di velocità e i salti.

Fondazione del Bologna Football Club

Il Bologna Football Club nasce ufficialmente il 3 ottobre 1909, presso la birreria Ronzani in via Spaderie, come sezione “per le esercitazioni di sport in campo aperto” del Circolo Turistico Bolognese, guidato dal Cavalier Carlo Sandoni (Navigazione Generale Italia).

Viene eletto Presidente Louis Rauch (1880-1952), un odontoiatra svizzero. Arrigo Gradi (1887-1969) è nominato capitano. E' lui a introdurre la maglia rossa e blu, mutuandola dal collegio svizzero di Schonberg a Rossbach, dove è stato studente.

L'iniziativa di fondare una squadra di football inglese è stata di Emilio Arnstein (1886-1976), un giovane di origine boema arrivato a Bologna l'anno prima.

L'attività sportiva è avviata subito dopo la fondazione, con l'iscrizione al campionato della FIGC per il 1910-11 e la squadra è fin dall'inizio molto competitiva.

Il Bologna FC gioca dapprima ai Prati di Caprara, la piazza d'armi situata fuori porta San Felice, con il permesso dell'autorità militare. In seguito si trasferirà alla Cesoia, fuori porta San Vitale, nei pressi di un'antica locanda con cucina, dove saranno installate porte permanenti.

Il primo giocatore straniero è il centroavanti spagnolo Antonio Bernabeu (1890-1967), borsista del Collegio di Spagna in via Saragozza, fratello maggiore di quel Santiago Bernabeu Yeste (1895-1978), che sarà giocatore, allenatore e storico presidente del Real Madrid.

La prima formazione ufficiale comprende, oltre a Bernabeu, Della Valle, Orlandi, Gradi, Donati, Bignardi, Pessarelli, Saguatti, Rivas, Chiara, Venzo, Nanni.

Basilica di Santa Maria dei Servi

@ Santa Maria dei Servi

Iniziata a partire dal 1345, fu ingrandita nel 1383 da Andrea da Faenza; il portico laterale è attribuito ad Antonio di Vincenzo (1392 c.). Nell'interno tavola della Maestà di Cimabue (1285 c.), affreschi di Vitale da Bologna; dipinti di Lippo di Dalmasio, Innocenzo da Imola, O. Samacchini, D. Calvaert, F. Albani, P. Faccini, A. Tiarini, G. M. Crespi, M. A. Franceschini, J. A. Calvi, U. Gandolfi e altar maggiore di G. A. Montorsoli (1561). In sacrestia tele del Mastelletta (1620-23) e sculture di A. G. Piò.

Palazzo Cavazza

@ Palazzo Cavazza

L'edificio venne progettato dell'architetto Giuseppe Mengoni nel 1863. I balconi, sui due estremi della facciata, sono un'aggiunta più tarda di Alfonso Rubbiani, nel 1911. Fra l'architrave e la cornice sono visibili i busti di illustri scienziati e artisti. Nel sottoportico dell'androne è sistemato un lampadario in bronzo dei primi del Novecento.

Palazzo Bolognini Amorini Salina

@ Bolognini Amorini Salina

La parte sinistra dell'edificio fu costruita tra il 1517-25 e il 1551 forse su progetto del Formigine; a lui e a Properzia de' Rossi spetterebbe le sculture dei capitelli. Al 1602 risale invece la parte destra del fabbricato. La facciata si caratterizza per una successione di teste di fantasia in cotto, opere di Alfonso Lombardi e Nicolò da Volterra per la parte cinquecentesca e di Giulio Cesare Colventi per quella successiva. L'edificio fu completato nel 1884.

Villa Bertagni

@ Bertagni

La casa venne progettata dagli architetti Giorgio Ramponi e Vittorio Stanzani su commissione della stessa famiglia Bertagni, nel 1937. Nell'opera i progettisti intesero sperimentare il "codice razionalista" con particolare attenzione al linguaggio espressivo del Weissenhof di Stoccarda.

Casa-studio di Giorgio Morandi

@ via Fondazza, 36

Certo, questo è bene un interno bolognese, pieno di silenzioso riposo estivo, in una di queste logore case della via Fondazza, di San Petronio vecchio, di via del Piombo, nelle quali il poeta Dino Campana ha indugiato a scoprire un poco di oro crepuscolare sulla pietra rossa delle mura, di vagabondaggio in vagabondaggio, un giorno lontano. Essendosi fiutati erano quasi amici, Morandi e Campana.

(G. Raimondi)

Palazzo - Via dei Mille - Giornale del Mattino

@ via dei Mille, 18

Sembra che trattino la questione di salvarmi dandomi un alloggio nel sottoscala del Mattino come correttore di bozze. Ma la mia salute è troppo cattiva.

(D. Campana)

Portico della Morte - Libreria Nanni

@ via Musei, 8

“È il più bel ricordo di Bologna. Mi ricorda L’Idiota di Dostoevskij, mi ricorda il Macbeth di Shakespeare ... A quindici anni ho cominciato a comprare lì i miei primi libri, ed è stato bellissimo, perché non si legge mai più, in tutta la vita, con la gioia con cui si leggeva allora”.

(P.P. Pasolini, I Quaderni)

Libreria Palmaverde

@ Libreria Palmaverde

Roversi era un “diavolo benigno”, un uomo allegro e bizzarro, amato ma anche temuto per la sua intransigenza. I giovani andavano da lui con rispetto reverenziale, e lui aveva un consiglio e un aiuto per tutti. Pur avendo proposte da molti grandi editori, preferiva pubblicare in proprio, in ciclostile o affidandosi a tipografie artigianali. Nella libreria, oltre a volumi pregiati e rari, c’erano centinaia di opuscoli di poeti affermati o debuttanti.

(S. Benni)

Auguri Wolfango!

Questa bibliografia è stata redatta nel 2016 in occasione del novantesimo compleanno dell’artista Wolfango (1926-2017)

L’Ombra nera

Tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944 i soldati tedeschi compiono, nei pressi di Marzabotto, una grande strage di civili.

La Ricerca va in città

In occasione di La Ricerca va in città (e dintorni) - A passeggio con i ricercatori alla scoperta di Bologna - Biblioteca Salaborsa offre alcuni consigli di lettura per accompagnare le camminate previste.

Le acque di Bologna

Acque della città

Agata Matteucci

Agata Matteucci nasce a Ravenna nel 1982; vive a Bologna, dove lavora come designer creativa in un’agenzia di comunicazione e pubblicità e come fumettista e illustratrice. Nel 2002 crea Leo & Lou, un fumetto a tavole autoconclusive a sfondo 'comico-esistenzialista'.

Nel 2003 si trasferisce a Los Angeles, dove frequenta la UCLA per un anno e porta a termine uno stage per graphic designer e webmaster con la rivista antiproibizionista "HighTimes". Nel 2005 è tra i tre fumettisti segnalati del Festival Iceberg 2005.

Nel 2009 pubblica il libro-raccolta Leo & Lou per la casa editrice Il Foglio Letterario. Nel 2012 coordina un collettivo di 20 artisti che autoproduce il libro 12/24/36 – Reality draws, una raccolta di storie brevi a fumetti. Nel 2013 vince il primo premio Take... Action! 2013, concorso per giovani videomaker indetto da AIL per l’ideazione e realizzazione di uno spot animato di sensibilizzazione sulla lotta ai tumori del sangue.

Nel 2014 diventa giornalista pubblicista e dottoressa magistrale in Scienze della Comunicazione. Dall'inizio del 2015 pubblica vignette satiriche sul sito dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Dopo un notevole successo nel web, ha pubblicato per Nicola Pesce Editore, Le terribili leggende metropolitane che si tramandano i bambini sempre nel 2015. A dicembre 2022 ritroviamo l'autrice insieme a Lorenzo Berselli, autore dei testi, alle prese con una nuova pubblicazione dal titolo : Che cos'è il lavoro : il lavoro spiegato ai bambini

Agata Matteucci

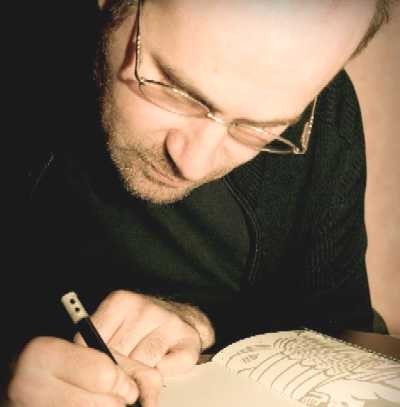

Alberto Corradi

Autore di fumetti, illustratore, visual artist e curatore, dal 1993 a oggi le sue storie e immagini sono apparse in Italia e all'estero su riviste e antologie. Per il magazine "La Repubblica XL" ha creato nel 2006 i temibili personaggi di Mostro & Morto, che per otto anni hanno imperversato sulle pagine della rivista, mentre dal 2010 al 2013 ha realizzato su "Linus" la serie del Conte Vlad. Dal 2011 è una stabile presenza sulle pagine dell'agenda Smemoranda. Ha realizzato il romanzo (autobio)grafico Smilodonte (Black Velvet Editrice) e l'antologia senza parole Regno di Silenzio (NPE). Dal 2013 disegna sulla serie a fumetti per bambini Il mostro nella tazzina pubblicata su "GBaby", rivista prescolare delle Edizioni San Paolo, ogni mese in edicola. Attualmente è al lavoro su un graphic novel ambientato nel Seicento giapponese. Dal 2011 è il direttore artistico delle mostre internazionali del TCBF Treviso Comic Book Festival (Svezia, 2011; Nuova Zelanda, 2012; Danimarca, 2013; Portogallo, 2014). Nel 2021 il cantautore veronese Lautino sceglie Alberto Corradi per la realizzazione dela copertina del suo ultimo singolo.Ha vissuto per alcuni anni a Bologna, dove ha diretto laboratori di fumetto e ha collaborato con la Cineteca comunale nell'ambito della didattica per le scuole. Ora vive e lavora tra Verona e il mondo.

Nuovo fumetto: Pazienza e Scozzari, Valvoline

Un nuovo, travolgente fumetto d'assalto nasce sulla stessa lunghezza d'onda del movimento studentesco, esploso in città nel 1977.

Le tavole del Pentothal di Andrea Pazienza terminano con i disordini seguiti all'uccisione di Francesco Lorusso. La stessa Bologna, ex capitale “rossa”, percorsa ora dall'inquietudine che sale tra le fila degli studenti “fuorisede”, dalle case occupate, dai cortei del Movimento, appare nelle altre storie di Andrea Pazienza (Zanardi, Pompeo), come nelle strisce di Filippo Scozzari, artista riminese e compagno d'avventura di Pazienza.

Elena La Spisa

Nasce il 20 marzo 1966 a Palermo. È laureata al DAMS di Bologna. Dal 1994 collabora con Roberto Baldazzini, per il quale cura mostre e scrive soggetti e sceneggiature per storie a fumetti, tra cui Risvegli per la Phoenix Enterprise.

Con Sweet Susy ha affrontato i miti e le problematiche dell'universo adolescenziale. Coltiva una grande passione per il teatro e ha partecipato alla realizzazione di alcuni spettacoli con la compagnia Trame perdute di Bologna.

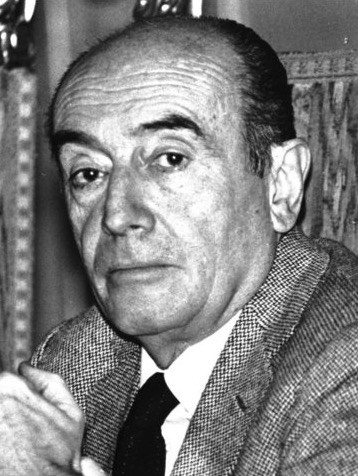

Renato Zangheri

Renato Zangheri è nato a Rimini il 10 aprile 1925. Ha frequentato il liceo Giulio Cesare di Rimini, poi la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna, dove si è laureato con lode con una tesi dal titolo Problemi e aspetti del socialismo italiano.

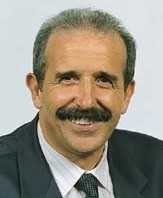

Giorgio Guazzaloca

Giorgio Guazzaloca è nato a Bazzano, in provincia Bologna, il 6 febbraio 1944. Ha cominciato a lavorare con il padre a 15 anni e a 23 anni ha assunto la gestione dell'azienda di famiglia.

Matteo Lepore

Matteo Lepore è nato a Bologna, nel quartiere Savena, nel 1980.

Si diploma presso il Liceo classico Galvani e si laurea in Scienze politiche all'Università di Bologna. Dopo la laurea svolge un periodo di stage a Bruxelles presso l'Ufficio di collegamento con le Istituzioni europee della Regione Emilia-Romagna.

Tra il 2007 e il 2009 consegue un Master in Relazioni internazionali, un Master in Edilizia e urbanistica e un Master in Economia della cooperazione all’Università di Bologna.

Renzo Imbeni

Renzo Imbeni è nato a Modena il 12 ottobre 1944. Dopo il diploma all'Istituto Tecnico Commerciale, ha frequentato la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bologna.

Altre risorse

Altri progetti e percorsi su Bologna online

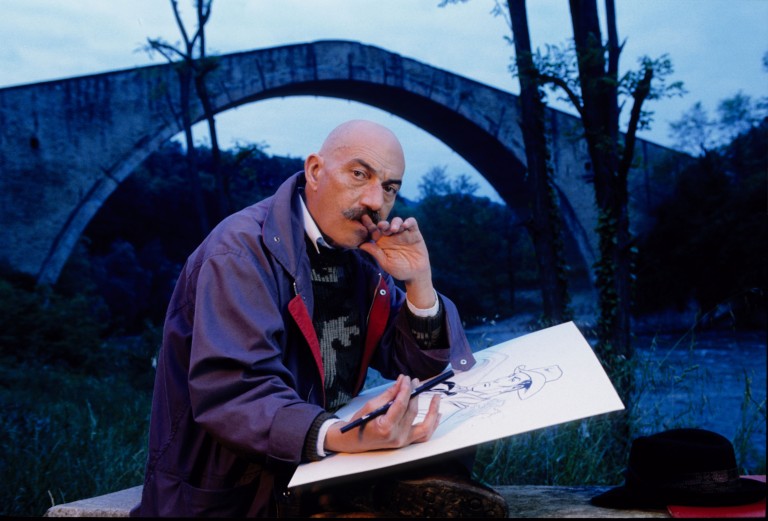

Nuvole in Appennino

Può capitare che gli autori di fumetti - tipi strani, un po' matti, solitari - si ritirino a disegnare o a vivere fuori città, portando con sé solo carta e matita. Ogni tanto, però, nei loro lontani rifugi si radunano e allora son chiacchiere e bicchieri di vino.