Risorse digitali dedicate alla documentazione della storia, della cultura, della società e delle istituzioni di Bologna e provincia con particolare attenzione all’800-900.

From the Chronology

Happened today, 11 January.

Assassinato dai fascisti il presidente della Cooperativa di Malcantone

Viene assassinato il presidente della cooperativa di consumo di Malcantone, Augusto Pulega. Operaio socialista, aveva già patito il carcere nel 1913 ed era stato più volte bastonato dai fascisti nel 1924, per essersi rifiutato di lasciare la cooperativa.

La notte dell'11 gennaio, un gruppo di squadristi lo costringe a uscire dalla sede e, dopo un diverbio, il miliziano Giulio Mignani, detto Maciste, lo uccide a colpi di pistola.

Al processo l'assassino sarà assolto per legittima difesa. Il suo avvocato sosterrà che era entrato al Malcantone come un "domatore nella gabbia dei leoni". La sentenza sarà accolta dalle grida di giubilo dei suoi camerati.

Carlo Pepoli sindaco

Il conte Carlo Pepoli (1796-1881) assume la carica di sindaco dopo la rinuncia di Lodovico Berti. La terrà fino al 1866.

Uomo di vasta cultura, studioso di storia e arte, è letterato di una certa fama, autore del libretto dei Puritani di Vincenzo Bellini e di un Vangelo di San Matteo in dialetto bolognese, pubblicato a Londra nel 1861.

Nel 1825 ha accolto a Bologna Giacomo Leopardi e il poeta gli ha dedicato una epistola in versi, letta il 28 marzo 1826 all'Accademia dei Felsinei.

Dopo i falliti moti del 1831, Pepoli è stato condannato all'esilio perpetuo e costretto a lunghi soggiorni in Francia e Inghilterra.

Tornato in un primo tempo a Bologna, in seguito all'amnistia di Pio IX, vi è rientrato definitivamente dopo la partenza degli Austriaci nel 1859. In seguito è stato eletto deputato all'Assemblea Costituente delle Romagne e poi al Parmanento del Regno.

Ritirata tedesca sul Senio. Eccidio a Villa Rossi di Biancanigo

- @ Biancanigo, 48014 Castel Bolognese (RA)

Il 15 dicembre le truppe tedesche - in ritirata dopo la battaglia del Lamone - arrivano sul Senio nei pressi di Castelbolognese.

Da alcuni mesi sono già presenti in zona i paracadutisti della 4a Divisione. Si sono avuti rastrellamenti e uccisioni, come quella di Bruno Bandini a Tebano.

Il 17 dicembre, giorno della liberazione di Faenza, i tedeschi decidono di far saltare in aria Villa Rossi a Biancanigo e le case coloniche adiacenti, per liberare il campo di tiro verso il fiume. Nelle cantine della villa hanno trovato ricovero le famiglie Cristoferi e Montanari e alcuni sfollati da Faenza.

Le esplosioni alle prime luci dell'alba travolgono diciotto civili e altri tre muoiono nella casa a Crociaro di Sopra. Tra le vittime vi sono sette bambini tra i due e i quattordici anni.

Nonostante il loro diniego, i tedeschi sapevano che la villa era abitata. Pochi giorni prima da Villa Rossi erano state evacuate trenta donne cieche sfollate da Bologna.

Beppe Merlo vince gli Assoluti al Circolo del Tennis

Beppe Merlo (1927-2019) batte per 6-3, 6-1, 6-1 Sergio Tacchini (1938- ) nella finale degli assoluti di tennis sul campo centrale dei Giardini Margherita e conquista il suo terzo titolo di singolo, dopo quelli del 1956 e 1957.

Originario di Merano, Merlo è venuto a Bologna a tredici anni per giocare nella Virtus Tennis, avendo come maestro Giorgio Neri.

Sua caratteristica di gioco è il rovescio a due mani (la “spazzolata”) e un insidioso servizio, “debole e ingannatore”. Il suo fisico non eccelso è compensato da una classe innata.

Vincerà quattro titoli italiani - l'ultimo nel 1963 a Torino, ancora una volta in finale contro Tacchini - e figurerà tra i protagonisti in molti tornei internazionali e nella squadra italiana di Coppa Davis, concludendo la carriera professionistica a oltre quarant'anni.

Un ponte romano sotto via Rizzoli

Durante i lavori di risanamento delle fognature sottostanti via Rizzoli, viene rilevato un ponte romano, di impianto augusteo, che scavalca il corso del torrente Aposa.

L'antica manifattura era stata una prima volta scoperta nel 1918, durante lo scavo per l'allargamento del Mercato di Mezzo e la creazione di via Rizzoli.

Nuovo mercato delle Erbe in via Ugo Bassi

- @ Via Ugo Bassi, 25, 40121 Bologna BO

E' inaugurato il nuovo mercato delle Erbe in via Ugo Bassi, ricostruito dopo le devastazioni belliche.

La statua di Ugo Bassi, prima collocata davanti all'ingresso - divenuta incompatibile con il nuovo portico - è trasferita in piazza XX Settembre.

Dal marzo 2003 sarà nuovamente collocata in via Ugo Bassi, all'angolo con via Nazario Sauro.

Tiro a Segno Nazionale

- @ T.S.N - Bologna

Nel 1928, dopo la costruzione, nell'area del Meloncello, dei nuovi impianti polisportivi del Littoriale, il Tiro a Segno fu trasferito in via Agucchi, su un terreno in pianura vicino al fiume Reno.

Alessandro Pirzio Biroli

Ufficiale dei bersaglieri e schermidore in forza alla Virtus, fu il primo atleta di una società sportiva bolognese a partecipare ai Giochi Olimpici.

Nel 1908, alle Olimpiadi di Londra, fu anche il primo ad ottenere una medaglia, quella d’argento nella gara di sciabola a squadre.

Unipol Arena (già PalaMalaguti e Futur Show Station)

- @ Unipol Arena

Nel 1993 a Ceretolo, frazione di Casalecchio di Reno, in un'area già occupata da grandi strutture commerciali, venne inaugurato il PalaMalaguti, un palazzo dello sport da 13.000 spettatori, progettato dall'ex olimpionico di equitazione Mauro Checcoli e dall'ing. Francesco Zarri.

Sala Borsa

- @ Piazza del Nettuno, 3, 40124 Bologna

La prima Borsa di Commercio all'interno del Palazzo Comunale venne ampliata su progetto dell'ing. Filippo Buriani, capo dell'Ufficio Tecnico, e inaugurata il 18 gennaio 1884.

Istituto e Museo di Mineralogia

- @ Mineralogia

L'edificio fu progettato da Pasquale Penza e Flavio Bastiani nel 1903. Il palazzo costituisce, con il vicino Museo Geologico di via Zamboni 63, un ideale collegamento fra l'antica città degli studi e la nuova zona universitaria di via Irnerio tracciata in quegli anni. Il complesso presenta un'originale soluzione planimetrica ad angolo smussato con porticato. I prospetti delle facciate sono decorati in terracotta e i portici hanno volte a vela e pilastri in arenaria ofiolitica.

Palazzo Boncompagni

- @ Boncompagni

Costruito per iniziativa di Cristoforo Boncompagni nel 1537, fu terminato nel 1548. L'edificio, con bella scala elicoidale, è variamente attribuito a Baldassarre Peruzzi o al Vignola. Sul portale del 1545 figura l'insegna papale di Gregorio XIII, Ugo Boncompagni.

Casa Gozzadini

- @ Gozzadini

La costruzione risale al XV secolo. La facciata, sopraelevata e rifatta nel 1902, conserva capitelli in marmo della metà del XV secolo; il portale è stato eseguito nel 1542. Nel cortile tre lati risalgono al XVI secolo, il quarto al XVIII. Lo scalone, progettato da F. M. Angelini per il cardinale Ulisse Giuseppe Gozzadini intorno al 1730, è decorato da sculture allegoriche e da un bassorilievo di Angelo G. Piò (1730 c.).

Canale di Reno - Oberdan

- @ di Reno Oberdan

Superati i ponti delle vie Malcontenti, Piella (visibile in fondo) e Guglielmo Oberdan, il canale di Reno svolta decisamente a sinistra in un pozzo luce interno, anticamente compreso nel complesso conventuale carmelitano di San Martino.

Da questo punto il canale veniva chiamato delle Moline per i mulini per grano distribuiti lungo il suo corso, che prosegue fra le vie Alessandrini e Capo di Lucca.

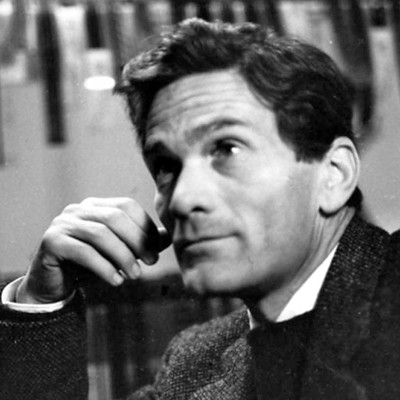

Pier Paolo Pasolini

A Bologna

Dopo numerosi trasferimenti, al seguito del capofamiglia Carlo Alberto, ufficiale di fanteria, nel 1936 la famiglia Pasolini ritorna ad abitare a Bologna, in via Nosadella 48. Pier Paolo, che qui è nato nel 1922, studia al Liceo "Galvani" e poi si iscrive alla facoltà di Lettere e si dedica completamente alla letteratura. Comincia a leggere autori classici, quali Petrarca, Foscolo, Leopardi, autori italiani contemporanei come Delfini, Gadda, Bilenchi e stranieri come Melville, Dostoevskij, Gogol. Appena diciassettenne si ritrova nelle aule dell'Università di Bologna, che sembrano ancora risuonare di "echi poetici carducciani".

Vive il clima dell'ermetismo, legge i libri di Montale, Cardarelli, Luzi, Gatto, Sereni, ricercati alla libreria Cappelli. Dirà poi: "Ero un ragazzino precocemente universitario; ma non vissi quell'esperienza da apprendista soltanto, bensì da iniziato".

Con tre amici, Francesco Leonetti, Roberto Roversi e Luciano Serra, come lui studenti di Lettere, nel giugno del 1941 progetta di fondare la rivista "Eredi". Parlerà di "ingenue relazioni letterarie coi miei coetanei che si interessavano a queste cose", alla ricerca di un fisionomia letteraria, di uno stile, mentre Serra ricorderà

incontri, mescolati con castagnaccio e vino sardo, ai Giardini Margherita, o ai piedi della statua di Garibaldi che si erge imponente di fronte al teatro che ancora conserva il suo vecchio nome di Arena del Sole.

"Eredi" non può uscire per disposizioni ministeriali sul consumo della carta. I quattro maturano quindi l'idea di stampare a proprie spese dei libretti di poesie. L'iniziativa è di Antonio Meluschi, che tra l'altro promette ai ragazzi di guadagnare qualcosa con collaborazioni alla pagina bolognese del "Corriere Padano", e di Otello Masetti della libreria Cappelli. Essi si mettono in contatto con Mario Landi, un venditore di libri antichi, che ha bottega in piazza San Domenico.

Nel luglio 1942, presso Landi, Pasolini pubblica a sue spese il primo volumetto di versi, Poesie a Casarsa. Si tratta di componimenti scritti nei tre anni precedenti, durante i mesi di villeggiatura passati in Friuli nel paese della madre. Il libro ottiene l'apprezzamento e le recensioni positive di Gianfranco Contini e Alfonso Gatto.

La notizia dell'interessamento di Contini per le poesie friulane lascia "esterefatti e felici" i suoi amici. Serra ricorda che in questa occasione "Pasolini ballò e saltò sotto i portici". Nello stesso anno escono da Landi Sopra una perduta estate di Leonetti, Canto di memorie di Serra e Poesie di Roversi. Il gruppo appare quanto mai coeso:

L'unità spirituale e il nostro modo unitario di sentire sono notevolissimi, formiamo già cioè un gruppo, e quasi una poetica nuova, almeno così mi pare.

Nell'aprile 1942 Pier Paolo pubblica il primo contributo critico su rivista: sul "Bollettino" del Comando Federale della GIL di Bologna esce un suo articolo a favore della poesia moderna.

In seguito comincia a gravitare nell'orbita della rivista dei Guf "Architrave", che ha come programma la cultura intesa come vita, con un continuo richiamo alla prassi, all'azione; insieme propone il rilancio del corporativismo e indica il fascismo come nuova civiltà del lavoro.

Il mensile vive tra il 1940 e il 1943, con molti cambiamenti nella direzione e nella redazione. Ha tra i collaboratori Enzo Biagi, Lamberto Sechi, Renzo Renzi, Guido Aristarco per il cinema; Roberto Roversi, Agostino Bignardi, Pasolini per la letteratura; Francesco Arcangeli, Gastone Beddo, Virgilio Guidi per l'arte.

Nel 1942 Pier Paolo vince i prelittoriali della cultura. Il successo prelude a una sua partecipazione ai littoriali previsti a San Remo, che però vengono sospesi a causa della guerra.

All'Università frequenta a Lettere le lezioni di Carlo Calcaterra, che gli sembrano lontane dalla sua condizione spirituale: "Cosa può importare a me, che idolatro Cézanne, che sento forte Ungaretti, che coltivo Freud, di quelle migliaia di versi ingialliti ed afoni di un Tasso minore".

Pensa di laurearsi in storia dell'arte con Roberto Longhi con una tesi sul barocco. Gli studi e il metodo critico dello studioso di Alba avranno un'influenza decisiva nelle sue opere letterarie e nei suoi film.

Oltre che alla letteratura si dedica anche al disegno e alla pittura. Frequenta il teatro e si appassiona al cinema grazie al cineclub universitario. Gioca spesso a pallone, come centravanti, nella squadra della facoltà, assieme al suo più caro amico e confidente Luciano Serra, vincendo nel 1941 il torneo interfacoltà. Considera lo sport "la più pura, continua, spontanea consolazione".

L'ultimo periodo bolognese è segnato dalla collaborazione con il "Setaccio", mentre dirada quella con "Architrave". Il "Setaccio" è una rivista mensile della Gil (Gioventù italiana del Littorio) di Bologna e tratta di politica, arte, letteratura, cinema, teatro, musica, radio, sport. Ne escono sei numeri, dal novembre 1942 al maggio 1943.

Il responsabile dell'Ufficio propaganda della GIL Giovanni Falzone - già dipendente dell'Archiginnasio e responsabile della Biblioteca popolare e della Biblioteca della Casa del Fascio - svolge funzioni di direttore, mentre Italo Cinti è consulente e Pasolini vice-consulente per i primi quattro numeri; Luigi Vecchi, Fabio Mauri, Mario Ricci fungono da redattori. Collaborano inoltre Luciano Serra, una giovanissima Giovanna Bemporad (sotto lo pseudonimo di Bembo per nascondere la sua origine ebraica) e Achille Ardigò.

La rivista produce risultati ambigui, tra velati dissensi al fascismo e tentativi di conciliazione con la tradizione liberale. E' pervasa da un senso di religiosità, in cui cristianesimo e marxismo convivono come istanza morale per la nuova società del dopoguerra.

L'8 settembre coglie Pasolini a Livorno, dove è militare da una settimana. Di qui riesce a riparare a Casarsa, in Friuli, dove la madre è da tempo sfollata assieme al fratello, mentre il padre è prigioniero in Kenia. A Casarsa Pasolini rimane fino al 1949. Nel frattempo, nel novembre del 1945, si laurea a Bologna, relatore il prof. Calcaterra, con una tesi su Pascoli.

I rapporti di Pasolini con la città natale non si interrompono, anche dopo la sua partenza per Roma. Nel 1952 la ricorda in questi termini in una lettera a Luciano Serra:

Più passa il tempo, più si deposita nel fondo torbido, chiara e felice, la vita bolognese: e ho forti nostalgie.

Nel 1955 gli giunge dal vecchio amico e compagno Francesco Leonetti, assieme a Roberto Roversi e Gianni Scalia, la proposta di una nuova rivista letteraria, "Officina", che uscirà tra il maggio 1955 e il giugno 1959. Egli vi aderisce attivamente.

La rivista è improntata a un razionalismo dalle matrici gramsciane e marxiste eterodosse e a un neosperimentalismo che si contrappone alla letteratura ermetica e neorelista.

Alcuni giovani scrittori di "Officina", come Arbasino, Sanguineti, Giuliani, saranno in seguito protagonisti del Gruppo '63.

Anche dopo la chiusura di questa esperienza, Pasolini sarà spesso a Bologna per conferenze e convegni dai temi a volte provocatori, come la censura e l'erotismo. Inoltre vi girerà e ambienterà in parte i film Edipo Re (1967) e Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975).

Laura Betti, sua grande amica e compagna, testimonierà del suo grande affetto per la città natale:

Pier Paolo amava Bologna, era grato alla sua bellezza. Forse, più di tutto, alla bellezza. (L. Betti)

La vita in breve

Pier Paolo Pasolini nasce nel 1922 a Bologna, in via Borgonovo. Durante l'infanzia è costretto a numerosi trasferimenti, con la famiglia, al seguito del padre militare. Il suo unico riferimento è Casarsa, paese d'origine della madre, alla quale è molto legato.

Nel 1925 nasce il fratello Guido, che avrà sempre per lui una venerazione. A Sacile, in Friuli, affronta l'esame di ammissione al ginnasio, che frequenta per il primo anno a Conegliano. In seguito la famiglia si trasferisce a Cremona e quindi a Scandiano.

Terminato il ginnasio a Reggio Emilia, è iscritto al liceo classico a Bologna e qui trascorre, fino all'Università, i suoi anni formativi. Durante la guerra passa le estati in Friuli, dove con altri amici letterati realizza la rivista "Stroligut" e fonda l'Academiuta di lenga frulana.

La lunga permanenza bolognese termina con l'arruolamento a Livorno e, dopo l'8 settembre 1943, con il ritorno a Casarsa e lo sfollamento della famiglia a Versuta, al di là del Tagliamento, in una zona meno esposta ai bombardamenti e alle rappresaglie dei tedeschi. Qui insegna ai ragazzi del ginnasio.

Nel febbraio 1945 avviene l'uccisione alle malghe di Porzus del fratello Guido, partigiano della brigata "Osoppo", per opera di altri partigiani garibaldini. La sua morte, conosciuta alla fine della guerra, ha effetti devastanti sulla famiglia.

Dopo la laurea a Bologna, Pier Paolo si stabilisce definitivamente in Friuli, insegnando in una scuola di Valvassone (UD). Inizia qui la sua militanza politica nella sinistra. Sul quotidiano "Libertà" di Udine nel 1947 scrive:

Noi, da parte nostra, siamo convinti che solo il comunismo attualmente sia in grado di fornire una nuova cultura "vera" ... una cultura che sia moralità, interpretazione intera dell'esistenza.

Collabora al settimanale del PCI "Lotta e lavoro", è segretario di sezione a Casarsa, ma non è visto di buon occhio nel partito. L'uso letterario della lingua popolare friulana è disapprovato, lo si sospetta di cosmopolitismo e di attrazione per la cultura borghese.

Una denuncia, nel 1949, per corruzione di un minorenne, dà inizio a una interminabile trafila giudiziaria e provoca l'espulsione dal PCI e l'ostracismo del mondo cattolico. Perso il posto come insegnante, in rotta con il suo ambiente e con la famiglia, si trasferisce a Roma.

Gli anni romani

Iniziano anni di incertezza e povertà, in cui conosce la realtà delle borgate romane. Per campare è costretto a vari lavori: comparsa a Cinecittà, correttore di bozze. La madre, che l'ha seguito a Roma, è ridotta a fare la cameriera.

Intanto, però, continua a preparare antologie di poesia dialettale e collabora alla rivista "Paragone" di Roberto Longhi, suo maestro a Bologna, dove pubblica il primo capitolo del romanzo Ragazzi di vita.

Grazie a un amico poeta trova finalmente un lavoro più stabile in una scuola di Ciampino. Quando nel 1954 lascia l'insegnamento, gli anni difficili sono ormai alle spalle: collabora per la RAI e pubblica La meglio gioventù, importante raccolta di poesie dialettali. Con l'amico Giorgio Bassani firma la sceneggiatura del film di Mario Soldati La donna del fiume.

Con Ragazzi di vita, edito nel 1955 da Garzanti, ottiene un grande successo, nonostante le critiche pesanti della cultura ufficiale. La Presidenza del Consiglio promuove contro di lui e Livio Garzanti un'azione legale, che porta per un anno al sequestro del romanzo dalle librerie, fino all'assoluzione giudiziaria. Tra coloro che difendono il valore dell'opera vi sono Carlo Bo e Giuseppe Ungaretti.

E' preso di mira, accusato o sospettato di vari reati. In questo periodo lavora anche per il cinema: scrive sceneggiature e esordisce come attore nel film Il gobbo del 1960. Mentre collabora alla rivista bolognese "Officina", pubblica varie opere: Le ceneri di Gramsci, premiato al "Viareggio", L'usignolo della Chiesa cattolica (Longanesi), mentre lavora alacremente al romanzo Una vita violenta (1959). Nel 1960 da alle stampe la raccolta di saggi Passione e ideologia e l'anno seguente il volume in versi La religione del mio tempo.

Del 1961 è anche il primo film da regista, Accattone, che suscita notevoli critiche e sarà il primo film italiano vietato ai minori di 18 anni. Seguiranno numerosi capolavori, spesso osteggiati e contrastati: La ricotta (1963), Il vangelo secondo Matteo (1964), Uccellacci e uccellini (1965), Edipo re (1967), Teorema (1968), Medea (1970), la trilogia comprendente Il Decameron, I racconti di Canterbury e Il fiore delle mille e una notte, fino a Salo' o le 120 giornate di Sodoma, uscito dopo la sua scomparsa, nel 1975.

Ai film alterna straordinari documentari, frutto di viaggi in vari paesi del mondo: Africa, Israele, Giordania, Yemen, Stati Uniti, India.

Considera la neoavanguardia letteraria come una "epifania del neocapitale dentro la cittadella della letteratura". L'affermazione di una idea letteraria lontana dalla storia e integralmente irrazionale lo respingono - assieme a Bassani, Moravia ... - ai margini della vita culturale.

Negli anni della contestazione studentesca assume una posizione originale rispetto agli altri intellettuali della sinistra, polemizzando sulla matrice borghese della rivolta. Collabora comunque con i giovani di "Lotta continua" e firma con alcuni di loro il documentario 12 dicembre. Pubblica, ancora per Garzanti la raccolta di saggi e interventi di critica Scritti corsari.

La mattina del 2 novembre 1975 è trovato morto a Ostia, in via dell'Idroscalo. Le esatte circostanze e il vero movente dell'omicidio non saranno mai accertati. Il poeta viene sepolto a Casarsa.

E dentro un cortile tagliatodalla luce come in un caravaggesco senza neri, Longhi,la Banti, con Gadda e Bassani. Roversi e Leonettie Fortini, scendono alla fermata dell'autobus,con i saluti di Contini ...

Teatro Contavalli

- @ via Mentana, 2

L'Accademia de' Filodrammaturgi intenta a beneficiare la classe indigente, ha divisato di non rimanersi oziosa nella sera di Martedì prossimo 3 imminente Febbraio, ultimo giorno di Carnevale, la detta sera il Teatro Contavalli sarà pubblicamente aperto, e l'Accademia suddetta si esporrà colla Rappresntazione intitolata: Gli errori d'un padre e d'un figlio.L'introito di questa Rappresentazione è devoluto alla Casa di Ricovero.

Bologna, 31 gennaio 1818

Mezzaratta - Villa Minghetti

- @ via dell'Osservanza, 74

La strada del potere è mezzorittaE mentre alcun la sale in mezz'orettaLa falange di Destra mezza rottaÈ costretta a fermarsi a Mezzaratta

(A. Oriani)

Caffè delle Scienze

- @ via Farini, 24

Quante care, belle figure, che ormai credevo cancellate dal mio ricordo, mi sono riapparse d'improvviso agli occhi della mente, e mi è sembrato di vederle, là, in quelle stanze ora vuote, che conservavano ancora un segno di signorile distinzione negli ornamenti delle volte e delle pareti destinate a scomparire sotto i colpi di piccone.(R. Giacomelli)

La montagna bolognese nel medioevo

"Case di pietra, ponti di pietra grigia. In uno scenario di bellezza antica, tocca il Reno a Marzabotto i borghi di case murate al sasso, che lo sovrastano e sentono urtare dalle fondamenta ... Al piano si allarga e si sfianca, dove lo raggiungono le ombre dei parchi gentilizi e dei mulini fragorosi".

Il Collegio Venturoli

Il collegio artistico Venturoli è un importante istituzione benefica bolognese attiva da quasi due secoli. Per volere del fondatore, l'architetto Angelo Venturoli (Medicina 1749- Bologna 1821), essa dà sostegno a giovani promettenti nel campo dell'arte.

I giorni della Linea Gotica

La Linea Gotica fu l'ultimo grande sistema difensivo tedesco in Italia. Utilizzando la dorsale degli Appennini, andava da Pesaro sul mare Adriatico a Massa Carrara sul Tirreno. Oltre 50 mila operai italiani e quasi 20 mila genieri tedeschi, alle dipendenze della organizzazione TODT, fortificarono i 270 km della linea con postazioni per cannoni e mitragliatrici, trincee, fossi anticarro, filo spinato e mine. All'assalto della Linea Gotica, cominciato in Romagna e al Passo del Giogo nel settembre del 1944, parteciparono due armate alleate, con gruppi di combattimento italiani e formazioni partigiane. Altissimo fu tributo di sangue da entrambe le parti, testimoniato dai cimiteri di guerra diffusi nella regione.

Cirenaica 100 anni

La Cirenaica è un rione periferico di Bologna, nato nel primo Novecento con precisi confini, segnati da strade e linee ferroviarie. Il 9 aprile 1913 il Comune decise di intitolare alla Libia la strada principale, richiamando con chiarezza la recente conquista coloniale. Poche settimane più tardi, nei pressi di un palazzo in costruzione, venne alla luce una grande necropoli villanoviana. Il quartiere fu edificato in gran parte dalla Cooperativa Risanamento e dall'Istituto delle Case Popolari e ha mantenuto nel tempo la caratteristica di insediamento popolare razionalmente progettato.

Ospedale Maggiore

- @ Largo Nigrisoli, 2, Bologna

Il vecchio ospedale Maggiore ebbe sede in via Riva di Reno n. 52. Fu costruito a partire dal 1667, su progetto di Luigi Casoli e Bonifazio Socchi, e aperto nel 1725. La facciata porticata, opera dell'ingegnere Leonida Bertolazzi, fu edificata nel 1903. Il grande edificio fu ripetutamente bombardato e quindi evacuato durante la seconda guerra mondiale. Tra le sue macerie si concentrarono, nell'autunno del 1944, le formazioni partigiane pronte alla liberazione della città. Poco lontano dal Maggiore fu combattuta, il 7 novembre di quell'anno, la battaglia di Porta Lame. Il nuovo complesso ospedaliero fu costruito dal 1955 ai Prati di Caprara, fuori porta San Felice.

> Corrado Ricci e Guido Zucchini, Guida di Bologna, con aggiornamenti di Andrea Emiliani e Marco Poli, nuova ed. illustrata, San Giorgio di Piano, Minerva edizioni, 2002, p. 225

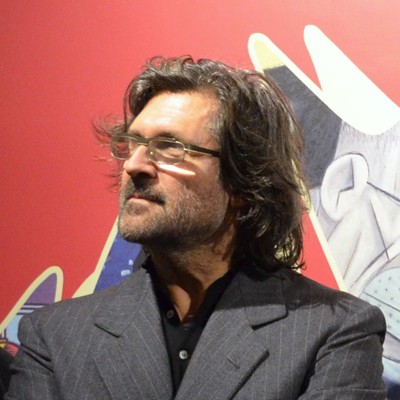

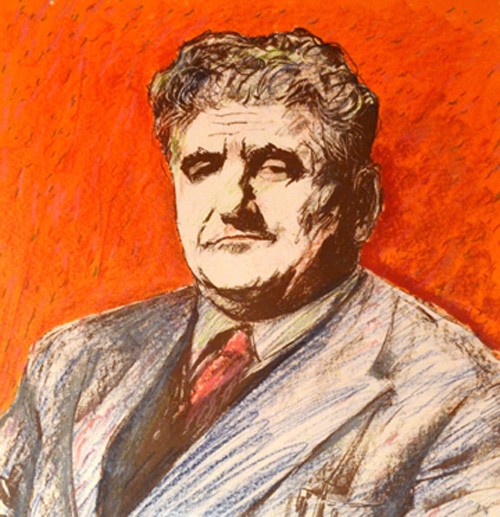

Marcello Jori

Nasce a Merano nel 1952. Si laurea al DAMS di Bologna e inizia la sua attività d’artista nel 1977, arrivando ad esporre in gallerie e musei nazionali ed esteri e partecipando alle Biennali di Venezia e di Parigi e alla Quadriennale di Roma.

Dalla fine degli anni Settanta pubblica storie a fumetti su "Linus", "Frigidaire" e "l’Echo des Savanes", divenendo una delle figure di riferimento del nuovo fumetto italiano. Fa parte con Igort, Brolli, Mattotti, Carpinteri del gruppo Valvoline, pubblicando il fumetto Lover, "un libro sull'eternità, l'eternità dell'amore, l'eternità del mostro, l'eternità dell'immaginazione, l'eternità della sperimentazione".

Collabora anche con le riviste "Vogue" e "Vanity Fair". Dal 1992 al 1998 disegna in esclusiva per la casa editrice giapponese Kodansha.

Nel 1996 pubblica il suo primo libro per Baldini & Castoldi, Il giornalino di Gigi Tempesta, ristampato in una versione per le scuole da Elemond.

Nel 2007 il fumetto, ormai abbandonato, ritorna nella collaborazione con l'azienda Alessi, che inizia con la serie Figure e prosegue con le Palle Presepe, importante novità.

In quell'anno pubblica, per Coconino editore, E' deciso si muore, "fruibilissima e sensibile lettura del mito di Gauguin a partire da dati storici documentati".

Nel 2010 tiene una mostra personale alla Galleria De’Foscherari, curata da Elena Re, ed espone alla Galleria Giorgio Persano di Torino. Nel gennaio 2011 tiene una personale intitolata Gli Albi dell’Avventura, una svolta importante nel percorso della sua attuale ricerca.

Nell’ottobre 2011 realizza una serie di opere per Diego Della Valle, presentate a Parigi all’Ambasciata Italiana, nelle quali interpreta alcuni tra i più celebri monumenti del mondo.

Inizia la collaborazione con il “Corriere della Sera”, per il quale realizza sei copertine e scrive sull’arte. Nel 2013 tiene al Museion di Bolzano una esposizione dal titolo La Gara della Bellezza e nello stesso periodo la mostra La Città Meravigliosa degli Artisti Straordinari a Castel Tirolo, a cura di Danilo Eccher. Nell’occasione pubblica il quarto volume della serie Gli Albi dell’Avventura, edito da Skira.

Partecipa ad Artissima con una personale nella sezione Back to the Future. Nel 2014 inizia, per la rivista bimestrale di arte contemporanea Flash Art, la prima storia dell’arte a puntate, scritta, disegnata e diretta da un artista.

Nel 2014 partecipa a Bologna alla collettiva Valvoline Story presso la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Nel 2015 tiene una importante mostra personale alla Fondazione Marconi, intitolata Le Grand Jour à l’Ile de la Grande Jatte, con catalogo a cura di Bruno Cora e pubblica per Skira il quinto volume della serie Gli Albi dell’Avventura. Nel 2016 presenta il libro edito da Rizzoli insieme a Flavio Caroli pressso il Museo del Novecento - Sala Conferenze a Milano : La Storia dipinta dell'arte.

Partecipa inoltre alla mostra Scenario di terra al MART di Rovereto e all'esposizione Come è viva la città a Villa Olmo, Como. Nel novembre del 2019 presso il castello sforzesco di Milano, tiene una mostra dedicata ai dipinti e agli scritti del volume Pinocchio di Collodi edito da Rizzoli.

Sito ufficiale:

http://www.marcellojori.it/

Francesco Mattioli

Nasce il 28 maggio 1973 a Bologna. Frequentato La Nuova Scuola Eloisa, dove poi insegna. Fa il suo esordio nel 1997 con la miniserie scritta con Otto Gabos San Pietro edita da Phoenix. Realizza in seguito per la Black Velvet un episodio di Frontiera. Nel 2003 esce per la Mondadori La Furia di Eymerich con la sceneggiatura di Valerio Evangelisti, rieditato nel 2007. Nel 2008 pubblica per Tunue edizioni insiema a Luana Vergari con la prefazione di Valerio Evangelisti il Graphic novel A volto coperto. Attualmente collabora per la rivista "Carmilla" e, con il fratello Emiliano, ha dato vita al Mirabolante Almanacco dei fratelli Mattioli, pubblicato dalla Black Velvet Editrice. È anche illustratore e realizzatore di videogiochi.

Sito ufficiale Fratelli Mattioli http://www.fratellimattioli.it

Giochi da tavolo e di ruolo

Micro Mutants: Evolution di Francesco Nepitello e Marco Maggi (Nexus 2007)

Rattle Snake di Roberto Di Meglio (Nexus 2007)

Micro Monsters di Francesco Nepitello e Marco Maggi (Ares Games 2012)

Sails of Glory di Andrea Mainini e Andrea Angiolino (Ares Games 2014)

disegni aggiuntivi per La Battaglia dei Cinque Eserciti di Roberto Di Meglio, Marco Maggi e Francesco Nepitello (Ares Games 2014)

Dino Race di Roberto Grasso (Ares Games 2014)

mappa The World of Magnamund in collaborazione con Joe Dever, Vincent Lazzari e Florent Haro (Mantikore Verlag 2013

Cubicle 7 di prossima pubblicazione)

mappe The Maps of Magnamund Collection (set I-IV) in collaborazione con Joe Dever, Vincent Lazzari e Florent Haro (Cubicle 7, di prossima pubblicazione). Nell'ottobre del 2017 partecipa nuovamente alla rassegna Disognando dedicata dalla biblioteca Sala borsa, al fumetto e alle arti correlate, presentando insieme a Mauro Corradini un nuovo capitolo del videogioco Lupo Solitario.

http://www.fratellimattioli.it/

Nuova S1 - Il Girovago

Nuova S1 è una casa editrice nata nel 2004 da S1 Informatica, che dal 1989 si occupava di software gestionale. Ha sede a Bologna e il suo catalogo contiene opere di poesia, artigianato, teatro, archeologia.

Flavio Delbono

Flavio Delbono è nato a Sabbioneta (Mantova) nel 1959. Il padre Aldo è vigile urbano e prima fabbro e sindacalista della CISL, la madre Luigia è ricamatrice.Dopo il liceo scientifico si iscrive alla Facoltà di Economia e Commercio a Parma, dove si laurea nel 1982.

Giuseppe Dozza

Giuseppe Dozza è nato a Bologna il 29 novembre 1901, in via Orfeo. Figlio di fornai, a 13 anni è fattorino in una agenzia di trasporti. Si iscrive al Partito Socialista Italiano e nel 1920 è segretario dei giovani socialisti. Dopo il congresso di Livorno del 1921 aderisce al Partito Comunista d'Italia: nel 1923 è segretario nazionale della Federazione giovanile comunista e nel 1928 membro del Comitato centrale.

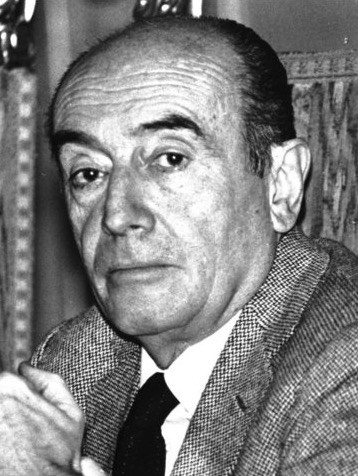

Renato Zangheri

Renato Zangheri è nato a Rimini il 10 aprile 1925. Ha frequentato il liceo Giulio Cesare di Rimini, poi la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna, dove si è laureato con lode con una tesi dal titolo Problemi e aspetti del socialismo italiano.

Matteo Lepore

Matteo Lepore è nato a Bologna, nel quartiere Savena, nel 1980.

Si diploma presso il Liceo classico Galvani e si laurea in Scienze politiche all'Università di Bologna. Dopo la laurea svolge un periodo di stage a Bruxelles presso l'Ufficio di collegamento con le Istituzioni europee della Regione Emilia-Romagna.

Tra il 2007 e il 2009 consegue un Master in Relazioni internazionali, un Master in Edilizia e urbanistica e un Master in Economia della cooperazione all’Università di Bologna.

Altre risorse

Altri progetti e percorsi su Bologna online

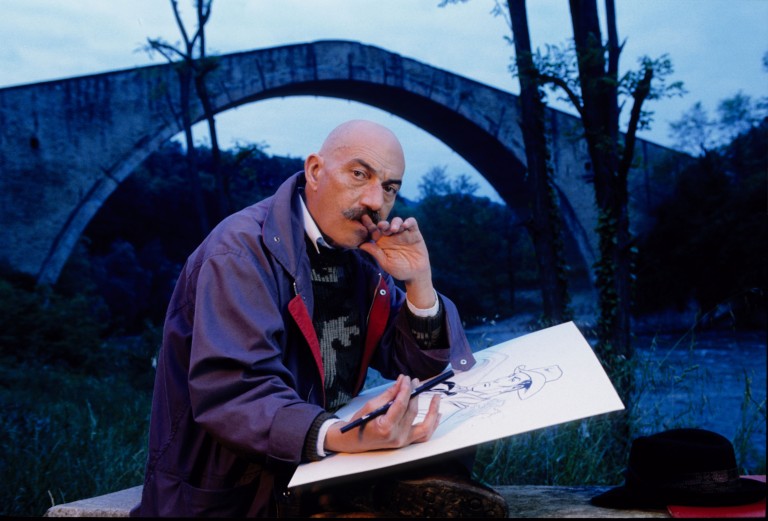

Nuvole in Appennino

Può capitare che gli autori di fumetti - tipi strani, un po' matti, solitari - si ritirino a disegnare o a vivere fuori città, portando con sé solo carta e matita. Ogni tanto, però, nei loro lontani rifugi si radunano e allora son chiacchiere e bicchieri di vino.