Cronologia di Bologna dal 1796 a oggi

Archivio di notizie sulla storia della città e del suo territorio dal 1796 ad oggi. Con riferimenti bibliografici, link, immagini.

-

1918Scoperto un tratto dell'antica cerchia di seleniteNel corso degli scavi per l'allargamento del Mercato di Mezzo, è rinvenuto un tratto di muraglia in selenite, costituito da una serie di blocchi di varie dimensioni, provenienti probabilmente da altri edifici di epoca romana. Il muro si trova a una profondità tra i 20 cm e i 3 metri dal piano della strada e ha uno spessore di circa 80 cm. Faceva parte della più antica cerchia di mura conosciuta, risalente a un'epoca compresa tra il III e l'VIII secolo. Altri tratti dello stesso sistema difensivo saranno scoperti nel corso di scavi nel centro storico: nella zona di via Rizzoli, in via Farini (attuale Banco di Napoli), in via dé Carbonesi, in via Val d'Aposa, nei pressi del Palazzo Comunale e nell'area di via Porta di Castello. Nel 1976 nel cortile della casa Conoscenti, in via Manzoni, saranno trovati alcuni blocchi, che corrispondono alla parte alta dell'antica muraglia, appoggiata sulla pavimentazione stradale di un decumano dell'epoca romana.dettagli

-

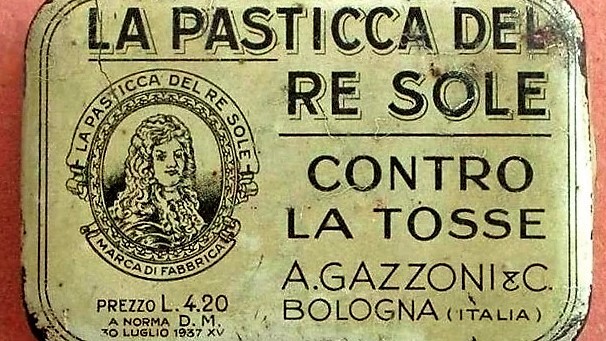

1918La pasticca del Re Sole e l'Idrolitina di Arturo GazzoniDiceva l’oste al vino tu mi diventi vecchioti voglio maritare all’acqua del mio secchio. Rispose il vino all’oste: fai le pubblicazioni sposo l’Idrolitina del cavalier Gazzoni (C. Zangarini) L'imprenditore Arturo Gazzoni (1868-1951), già produttore dell'Antinevrotico De Giovanni (1907) e della polvere Idrolitina per l'acqua frizzante, lancia le sue famose pasticche del Re Sole contro la tosse, accompagnate da un sonetto di Trilussa: Il pappagallo raffreddato. Gazzoni ha avviato la sua fortunata impresa commerciale nei locali dell'antico Caffé Tre Re al Mercato di Mezzo, conducendo la rivedita di vino e olio Al Vino del Chianti, poi divenuta ristorante e infine “industria di prodotti chimici, medicamentosi, naturali”. Durante il fascismo il cavalier Gazzoni - nel frattempo divenuto Presidente del prestigioso Circolo della Caccia - sarà noto, oltre che come teorico della pubblicità, anche come produttore dell'Oleoricina, purgante in polvere, senza odore e sapore, a base di olio di ricino. Sarà a partire dalla commessa di Arturo Gazzoni al socio Gaetano Barbieri (1881-1959) per una macchina imbustatrice della polvere Idrolitina, che nel 1924 verrà lanciato a Bologna il promettente settore delle macchine di confezionamento (packaging).dettagli

-

1918La Lega delle famiglie dei prigionieri di guerraSu modello della Union des familles de disparus francese si costituisce a Bologna in Palazzo Pepoli la Lega Nazionale fra le famiglie dei prigionieri di guerra e dispersi. Il suo obiettivo è soccorrere i soldati detenuti nelle carceri nemiche e ricercare i militari di cui non si hanno più notizie. Il lavoro è organizzato in tre schedari: uno alfabetico generale, uno in ordine numerico e uno che elenca i reggimenti dei dispersi e gli eventi all'origine della loro scomparsa. Il governo italiano e il Comando supremo dell'esercito hanno un atteggiamento ostile nei confronti dei prigionieri, ritenuti uomini vili e probabili disertori, indegni quindi di aiuto. Nonostante gli ostacoli posti talvolta dalle autorità, le famiglie tentano in qualche modo di soccorrere i loro congiunti. La Lega è molto importante per la spedizione di pacchi contenenti beni di prima necessità e per lo scambio di corrispondenza. L'attività continuerà anche dopo l'armistizio, con ricerche nei manicomi e nei luoghi di sepoltura provvisori situati nelle zone di combattimento.dettagli

-

gennaio 1918Il laboratorio dell' Ufficio Materiale Chimico di GuerraComincia ad operare - in locali appositamente attrezzati dell'Università di Bologna - il Laboratorio di Chimica Analitica dell’Ufficio Materiale Chimico di Guerra (UMGC), in seguito Servizio Materiale Chimico di Guerra (SMCG). E' diretto dal prof. Pietro Spica (1854-1929), ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologica all’Università di Padova e ha il compito di analizzare e fare ricerche su materiale bellico tossico proveniente dal fronte. Le sostanze in oggetto sono soprattutto liquidi “speciali” contenuti nei proiettili lanciati dai nemici e destinati a produrre effetti asfissianti, lacrimogeni e venefici. Il lavoro dei chimici continuerà anche dopo la fine delle ostilità, riguardando soprattutto proiettili rimasti sul campo e contenenti sostanze non ancora esaminate. In seguito le analisi caleranno notevolmente, tanto che il prof. Pica all'inizio del 1919 otterrà il trasferimento del laboratorio a Padova nell'Istituto di Chimica Farmaceutica e Tossicologica della R. Università da lui diretto, dove sarà attivo fino all'estate. La chiusura definitiva avverrà pochi mesi più tardi. Durante il periodo in cui rimarrà in funzione, il laboratorio completerà circa duecento analisi, che saranno descritte in apposite relazioni inviate ai ministeri interessati e al comando supremo dell‘esercito. Il prof. Pica parlerà di “lavoro ingrato”, che espone i chimici a gravi pericoli e ha talvolta conseguenze sulla loro salute. Tra le sostanze più pericolose sottoposte ad analisi vi saranno la Trifenilarsina, che sviluppa vapori che danno “senso di agitazione e di ambascia”, i gas asfissianti, sparsi con lo scopo di deprimere lo spirito dei soldati e talvolta di metterli fuori combattimento, e soprattutto la famigerata yprite, dalla forte azione vescicatoria.dettagli

-

febbraio 1918Al cinema per il Prestito di guerraIl ministro delle Finanze Francesco Saverio Nitti (1868-1953) interviene al Teatro Duse per sostenere il Quinto Prestito nazionale. Lo stato italiano ha lanciato, dopo l'inizio del conflitto e all'inizio di ogni anno di guerra, una serie di campagne di sottoscrizione. A Bologna il compito della promozione del prestito, anche presso gli operai degli opifici, è assegnato alla Sezione femminile del Comitato di azione civile, in cui operano con passione propagandiste quali Gilda Chiari Allegretti (1878-1943) e Gida Rossi (1862-1938). Per ottenere sottoscrizioni si utilizza anche il cinema. A chi acquista una cartella da 10 lire è consegnato in dono un carnet di biglietti per assistere, da posti distinti, agli spettacoli dei cinematografi Modernissimo, Centrale, Fulgor, Borsa e Bios. Si ritiene che il cinema, per il suo silenzio e il suo decoro, si conformi "alla solennità della grande ora che passa".dettagli

-

10 febbraio 1918Trasloco del NettunoIl Nettuno viene rimosso, per timore di incursioni aeree. Dall'inizio della guerra esso è stato ricoperto, assieme a tutta la fontana, da una sorta di capanna di legno imbottita di sacchi di sabbia. In vista di una possibile crescita "d'estensione, di gravità e di ferocia" dei bombardamenti, questa protezione non è più ritenuta sufficiente e a tal scopo il 6 gennaio Corrado Ricci, Direttore generale delle Antichità e Belle Arti, ha scritto una lettera al sindaco Zanardi. Dell'impegnativo trasloco è incaricato lo scultore Enrico Barberi, già autore, in passato, di approfondite ricerche e rilevazioni sulla fontana. Alla presenza di un pubblico numeroso, che si accalca ad osservare "lo strano e mai visto spettacolo", quattro potenti gru calano la statua, "rinchiusa in un rettangolo irremovibile di armature", sul carro che deve trasportarla nel deposito dei pompieri. Successivamente sarà collocata nel sotterraneo della torre dell'orologio di Palazzo d'Accursio, sepolta "sotto cumuli di sabbia e cataste di travi e di tavole". Tornerà al suo posto il 4 ottobre 1919, al termine del conflitto, nonostante il parere contrario di Barbieri, che avrebbe preferito la sua sostituzione con una copia in bronzo. Durante la grande guerra anche altri monumenti, come la Madonna di Nicolò dell'Arca e la statua di papa Gregorio XIII sulla facciata del palazzo comunale, o il prezioso altare dei Delle Masegne in San Francesco, sono protetti con armature in legno.dettagli

-

marzo 1918La rivista "Azione studentesca"La sezione giovanile della Società Dante Alighieri pubblica, con il sostegno del critico e scrittore Giuseppe Lipparini (1877-1951), il periodico patriottico “Azione studentesca”. Promuove e pubblicizza azioni assistenziali e iniziative degli studenti. Vi scrivono, tra gli altri, Dino Grandi e Pietro Nenni. Vi collabora come illustratore e caricaturista politico Enrico Gianeri (1900-1984), conosciuto con lo pseudonimo Gec. Dopo Vittorio Veneto la rivista si scaglierà violentemente contro i socialisti e Giolitti, definiti traditori della patria e “tedeschi di dentro”.dettagli

-

15 marzo 1918La rivista letteraria “La Raccolta” di Giuseppe RaimondiIl 15 marzo inizia le pubblicazioni la rivista “La Raccolta”, stampata in una tipografia di Strada Maggiore. E’ promossa dai giovani Giuseppe Raimondi (1898-1985) e Riccardo Bacchelli (1891-1985), desiderosi di far rinascere la cultura dopo le tragedie della guerra: “Bacchelli e io mettevamo 50 lire a testa per ogni numero ... Noi uscivamo dalla guerra, siamo nel ‘18, non c’erano riviste letterarie, con la guerra s’era fermato tutto”. Nei due anni seguenti il periodico ospiterà lavori di Cardarelli, Binazzi, Soffici, Ungaretti e altri, ma terrà anche una finestra sempre aperta sull’avanguardia letteraria europea, ospitando contributi di autori quali Apollinaire, Cendrars, Jacob, Tzara, con cui Raimondi è da alcuni anni in contatto epistolare. Sul fascicolo n. 2 del 15 aprile 1918 sarà presentata, per la prima volta in assoluto, una stampa di Giorgio Morandi (Natura morta, 1915). La rivista cesserà le pubblicazioni nel 1919: Raimondi partirà, assieme all’amico pittore, per Roma, dove per qualche mese fungerà da segretario della “Ronda”. Ancora nei ricordi di Raimondi: “Al rientro a casa, nel ‘18, mi ritrovai con Bacchelli nelle sere al caffè. Riprendemmo le nostre conversazioni letterarie e con questo animo si ventilò di stampare una nostra rivista e fu quella che si chiamò La Raccolta. Invitammo per collaborarvi gli scrittori lasciati da poco in guerra e altri già legati a Bacchelli. Come Emilio Cecchi [...] e Ardengo Soffici, in aggiunta ai più giovani miei amici, che erano Raffaello Franchi e Filippo De Pisis. Dei pittori pubblicammo cose di Morandi e gli scritti “metafisici” di Carlo Carrà. Da Cardarelli ci giunse un bel gruppo di prose inedite. In tal modo si era consolidato una sorte di ponte culturale fra il territorio bolognese e l’atmosfera dell’ambiente romano uscito dagli impacci bellici”.dettagli

-

18 marzo 1918Riccardo Bacchelli scrive su MorandiEsce su “Il Tempo” di Roma il primo articolo monografico su Giorgio Morandi. Ne è autore Riccardo Bacchelli (1891-1985), scrittore bolognese, che sarà di lì a poco tra i promotori della rivista letteraria “La Ronda”. Attorno a questa pubblicazione, che uscirà dall'aprile 1919, si coagulerà un gruppo di artisti e intellettuali - De Chirico, Savinio, Barilli, Cardarelli, Cecchi e altri - con i quali Morandi entrerà in contatto, anche attraverso l'amico Giuseppe Raimondi, che della rivista sarà segretario di redazione.dettagli

-

maggio 1918Elena Sanguinetti Ghiron e gli asili per i Figli dei RichiamatiIn maggio apre a S. Ruffillo l‘ultimo dei sette asili per i figli dei richiamati in guerra sorti a cura del Comitato di Azione Civile. A presiedere l’iniziativa benefica è Elena Sanguinetti Ghiron, ricca signora bolognese senza figli e con il marito in guerra, che vi profonde “con la semplicità delle grandi anime, tesori d'anima e di ricchezza“ (G. Rossi). La sua azione si rivolge ai bambini di Bologna rimasti soli (con il papà richiamato e la mamma morta o ammalata), ma si spinge fino alla stazione ferroviaria, dove tra i profughi si trovano a volte bambini abbandonati. Assieme a lei vi sono 350 volontarie e la segretaria Maria D’Aiutolo. I bambini vengono accolti negli asili e nei ricreatori del Comitato fino ai sei anni di età. Essi entrano alle 8 del mattino ed escono alle 19 in estate. Ricevono “un’abbondante refezione al mattino, pranzo e merenda” (D‘Ascenzo). Nel maggio del 1915, all’entrata in guerra dell’Italia, gli iscritti erano 500. All‘inizio del 1919 saranno circa 2.300.dettagli

-

19 maggio 1918Mussolini parla ai mutilati di guerraCon una grande manifestazione al Teatro Comunale è inaugurata la bandiera dell'Associazione bolognese mutilati e invalidi di guerra. Il direttore del “Popolo d'Italia” Benito Mussolini è invitato a tenere il discorso ufficiale. All'uscita del teatro un corteo interventista reclama a gran voce la esposizione del gonfalone sul balcone di palazzo d'Accursio, definito "il covo dei caporettisti". Alcuni manifestanti, tra i quali Dino Zanetti e il pittore futurista Tato, in licenza dal fronte, tentano di forzare il cordone di poliziotti schierato davanti al municipio. Ne segue una violenta rissa, con numerosi feriti e contusi. L'attivismo "intenso, spesso scomposto" dei mutilati di guerra, assieme ai gruppi dell'interventismo radicale, costituisce "la grande novità della politica bolognese di questi mesi" (Degli Esposti). La "forza nuova di idee nuove" dei reduci è evocata dal termine “trincerocrazia”, coniato da Mussolini. Un'altra novità è l'intervento diretto dei militari nelle questioni politiche, attraverso strutture come l'Ufficio stampa e propaganda del Comando di Corpo d'Armata Territoriale, che sui mutilati esercita una notevole influenza.dettagli

-

giugno 1918Il soggiorno estivo all'aperto di CasagliaVilla Puglioli a Casaglia, acquisita dal Comune allo scopo di edificare un sanatorio per i malati di TBC, è trasformata - essendo insufficienti i fondi per un vero e proprio ospedale - in colonia all'aperto per fanciulli bisognosi, “predisposti alla tubercolosi”. Oltre settanta bambini sono accuditi in un regime di vita all'aperto, tra passeggiate nei boschi e cibi adeguati. La struttura è allacciata all'acquedotto e rifornita di luce elettrica. Nei locali sotterranei sono disposti le cucine, la dispensa, i bagni e il refettorio. Ai piani superiori, le sale-dormitorio possono ospitare quasi duecento bambini. Intorno alla realizzazione di questa iniziativa vi è grande concorso di artisti e mecenati: il popolare pittore Nasica (Augusto Majani), ad esempio, dipinge un grande sole nella sala d'ingresso. Alla fine della guerra la colonia ospiterà per alcuni mesi seicento bambini austriaci. La struttura verrà potenziata e allargata nel 1919, con la ristrutturazione di un fabbricato annesso alla villa. L'ing. Giacomo Enrico Casati (1879-1965) disegnerà il padiglione palestra e aula. Durante la seconda guerra mondiale la colonia ospiterà il magazzino della biblioteca dell'Archiginnasio e nel dopoguerra una scuola elementare intitolata a Mario Longhena, assessore all'Istruzione dell'amministrazione Zanardi e considerato il padre di questa istituzione.dettagli

-

giugno 1918Epidemia di influenza SpagnolaAnche Bologna è colpita da giugno dalla epidemia di influenza virale detta Spagnola, la più grande pandemia del secolo, responsabile di oltre 50 milioni di morti in tutto il mondo. In città l'influenza si diffonde rapidamente in tutte le classi sociali. La prima ondata estiva è generalmente benigna, ma l'affezione riappare in settembre, colpendo in particolare i bambini. La mortalità si mantiene elevata nella stagione fredda, soprattutto tra i soldati. Ogni giorno si contano circa cinquanta deceduti. "Il Resto del Carlino" pubblica i primi dati ufficiali dell'epidemia: dal 1° al 13 ottobre vengono denunciati oltre 1.700 casi di grippe (influenza), con 235 decessi. Le misure precauzionali riguardano la limitazione degli affollamenti, con la chiusura delle scuole, dei teatri, il divieto di fiere e mercati. L'autorità militare mette a disposizione dei “poveri infermi affetti da influenza” l'ospedale Masi, capace di 300 letti, situato tra porta Sant'Isaia e porta San Felice. Tra le vittime della Spagnola è registrato il consigliere comunale socialista William Maccari. Vi è anche il giovane pittore centese Aroldo Bonzagni (1887-1918), già firmatario nel 1909, assieme a Boccioni, Carrà e altri artisti, del Manifesto dei pittori futuristi. Uno dei maggiori studiosi dell'epidemia influenzale, su incarico della Società medica chirurgica di Bologna, è il prof. Giuseppe Dagnini (1866-1928), allievo prediletto di Murri e primario medico dell'ospedale Maggiore. Anche a Casalecchio di Reno la “Spagnola” colpisce sia militari che civili. In località Tripoli è costruito un ricovero con capanne e tende per il ricovero e la cura degli ammalati. La mortalità è elevata.dettagli

-

8 giugno 1918Visita ufficiale del reTra il 6 e il 7 giugno il re Vittorio Emanuele III percorre alcuni centri della provincia di Bologna. Ad Altedo visita il magazzino della locale cooperativa di consumo, costituita nel 1911. Nei cantieri della Bonifica Renana sale sui vagoncini della ferrovia a scartamento ridotto che l'attraversa. Constata lo stato di avanzamento dei lavori. A Medicina è guidato dal direttore socialista della locale cooperativa agricola alle risaie gestite con contratti di affittanza collettiva. A Molinella riceve accoglienze calorose dai braccianti. L'8 giugno si trattiene per poche ore anche a Bologna. A fare gli onori di casa è li sindaco Zanardi. L'incontro tra il corteo reale e la giunta comunale avviene ai Giardini Margherita, dove, in tre piccoli padiglioni, è stato da poco allestito un asilo infantile. L'auto del sovrano passa "tra le acclamazioni giulive" dei bambini, che cantano e offrono fiori. In seguito il Re si reca al panificio municipale ed elogia pubblicamente l'azione di provvidenza dell'Amministrazione socialista. Visita poi l'Istituto dei Figli del Popolo in via Galliera, il Laboratorio Indumenti Militari in via Falegnami, gestito dal Comitato di Azione Civile, e la Casa del Soldato in via San Vitale. Dopo aver incontrato l'Arcivescovo Gusmini presso l'Istituto di rieducazione dei mutilati, conclude il suo giro visitando il Pirotecnico, l'Istituto Rizzoli e l'Ufficio Notizie. L'atteggiamento cordiale tenuto da Zanardi e dai socialisti bolognesi nei confronti del sovrano è giudicato con apprensione da Nicola Bombacci e dalla segreteria nazionale dell'USI.dettagli

-

9 giugno 1918Fiorello La Guardia alla riunione del Fascio di difesa nazionaleVoluta e organizzata da Luigi Federzoni (1878-1967) si tiene il 9 giugno a Bologna la riunione del Fascio parlamentare di difesa nazionale, sorto per iniziativa dell'economista e deputato nazionalista Maffeo Pantaleoni (1857-1924) dopo la disfatta di Caporetto. Aggregazione dell'interventismo in chiave antidisfattista e antisocialista, il Fascio sostiene la causa della guerra come guerra di tutti, anche “di chi ancora non la voleva” (De Felice). Alla riunione bolognese partecipa anche Fiorello La Guardia (1882-1947), deputato del Congresso americano, comandante dei piloti USA di stanza in Italia e futuro sindaco di New York dal 1934 all 1945.dettagli

-

16 giugno 1918I combattenti contestano i socialistiIl 16 giugno, in occasione della battaglia sul Piave, i socialisti bolognesi organizzano in piazza VIII Agosto una manifestazione per onorare i lavoratori caduti in guerra, in particolare coloro che, pur dissentendo dalla guerra, hanno versato il loro sangue per la Patria. Quando salgono sul palco, gli oratori trovano la piazza tutta occupata da mutilati e combattenti in divisa. L'onorevole socialista Claudio Treves è identificato come "il marchese di Caporetto" e duramente contestato. Sul palco viene issato a forza il cieco di guerra Giannetto Savorani, che parla brevemente. Il radicale Pietro Nenni attacca l'antipatriottismo dei socialisti. Questi lasciano la piazza in mano ai combattenti e si ritirano in municipio, dove parlano Treves e Brunelli e si svolge un rinfresco offerto dall'Amministrazione ai mutilati. Il corteo dei nazionalisti viene invece “inondato di fiori” (Valente) lungo via Indipendenza e termina presso il Comando Territoriale in via Galliera.dettagli

-

18 giugno 1918Ivo Lollini Medaglia d'Oro al V.M.Muore sul fronte del Piave il tenente degli arditi bersaglieri Ivo Lollini (1897-1918), originario di Castel d’Aiano, ex atleta della Virtus “dotato di forza erculea congiunta ad una agilità meravigliosa”. Allievo dell'Istituto tecnico "Pier Crescenzi", con l’entrata in guerra dell’Italia lasciò gli studi e si arruolò volontario presso l'XI Battaglione ciclisti, falsificando la firma del padre. Divenne poi allievo dell'Accademia di Modena e nell'ottobre 1916 raggiunse il fronte con il 6° Reggimento Bersaglieri, partecipando l'anno seguente alla battaglia dell'Ortigara. Compì varie azioni encomiabili inquadrato in un reparto d'Assalto. Dopo Caporetto venne ferito e catturato, ma riuscì a fuggire e a ricongiungersi con la sua unità. La sua salma viene in un primo tempo tumulata nei pressi del campo di battaglia. In seguito verrà sepolta in Certosa. Nel luglio 1919 l’eroico tenente sarà insignito della Medaglia d'Oro al VM alla memoria. A Bologna gli sarà anche intitolata una via.dettagli

-

23 giugno 1918Il fronte sul Piave tiene. In città si festeggiaGli Austriaci sono respinti sul Piave, il fronte da parte italiana tiene. E' scongiurato il pericolo del dilagare dei nemici nella pianura padana. Alla notizia che le truppe austro-ungariche hanno ripassato il fiume, le strade del centro di Bologna si riempiono di bandiere tricolori. Il comandante territoriale generale Segato è portato in trionfo a braccia dalla folla. Alla sera alcuni ufficiali americani dell'Opera di Fratellanza Universale (OPU) escono festanti dall'hotel Baglioni. Il sindaco Zanardi fa esporre in municipio le bandiere alleate, mentre il capitano degli alpini e mutilato Angelo Manaresi tiene un comizio davanti al monumento di Garibaldi in via Indipendenza. Poco lontano, nei pressi del “Popolano” di piazza VIII Agosto, una crocerossina americana, reduce dal fronte, descrive i furiosi combattimenti in corso attorno al Piave. La solideriatà nei confronti dei soldati e delle loro famiglie si esprimerà, nei giorni successivi, in pubbliche sottoscrizioni. Il commediografo e poeta dialettale Alfredo Testoni dedicherà alla vittoria del Piave un sonetto dal titolo: Parla il Gigante. Me an fava che urlarFinila! a n'importaChe a stadi a zigar"L'Italia l'è morta" Avevia rasòn?Appena l'arrivaA darli da bòn:"L'Italia l'è viva"dettagli

-

30 giugno 1918La prima volta di Girardengo al Giro dell’EmiliaIl campione d’Italia di ciclismo Costante Girardengo (1893-1978), equipaggiato “con bicicletta Bianchi e pneumatici Pirelli”, entra all’Ippodromo Zappoli assieme a due campagni di fuga e, mantenendosi alla corda per tutto il giro di pista, taglia per primo il traguardo dell’8a edizione del Giro dell’Emilia, disputato a ranghi ridotti per il perdurare della guerra. Il 1918 è iniziato molto bene per il Gira, con la vittoria per distacco (quasi tredici minuti su Belloni) nella Milano-Sanremo. I trionfi saranno tanti anche l’anno successivo, nonostante una sosta forzata dovuta all’influenza spagnola. Il successo nel Giro dell‘Emilia sarà replicato per altre quattro volte: nel 1919, ‘21, ‘22 e ‘25.dettagli

-

luglio 1918L'Unione Nazionale del LavoroSi costituisce la sezione bolognese dell'Unione italiana del Lavoro, diretta da Ettore Cuzzani e Adelmo Pedrini. Si pone in concorrenza con la Camera Confederale e con la Vecchia Camera del Lavoro anarchica. Si tratta di un tentativo della massoneria di penetrare nel mondo sindacale (Onofri). L'U.i.L. svolgerà una attività modesta, caratterizzata soprattutto da numerosi articoli di Cuzzani sul "Giornale del Mattino" contro gli altri sindacati. Ettore Cuzzani (1882-1932) è un ex sindacalista anarchico passato con Alceste De Ambris al fronte interventista. Con l'avvento del fascismo si rifugerà in Francia dove sarà tra i protagonisti della Concentrazione antifascista. Morirà in esilio a Tolosa. Verrà ricordato dalla stampa d'opposizione come "militant antifasciste et socialiste d'une vaillance et d'une activité inlassable". Adelmo Pedrini (1888-1954) sarà tra i fondatori del primo fascio bolognese, dal quale si allontanerà dopo la riorganizzazione di Arpinati. Negli anni Venti sarà, assieme a Cuzzani, tra gli antifascisti fuoriusciti in Francia e dirigente della LIDU. Nel 1936 parteciperà alla guerra di Spagna nelle formazioni anarchiche. Dopo la cattura nel 1942 da parte della Gestapo, conoscerà l'esperienza dei campi di sterminio a Dachau e Mauthausen.dettagli

-

2 luglio 1918Asilo per gli orfani di guerra a Villa delle RoseÈ aperto a Villa delle Rose, nei pressi del Meloncello, con il sostegno economico della Croce Rossa americana, un asilo per gli orfani di guerra e l’infanzia bisognosa. A Bologna i bambini privati dalla guerra dei genitori sono più di 7.000. L’edificio e il parco della villa sono stati donati nel 1916 al Comune dalla contessa Nerina Armandi Avogli (1872-1916), viaggiatrice e filantropa, amica di Corrado Ricci. Lo scopo del lascito era l’edificazione di una galleria d’arte moderna, che sarà realizzata nel 1925. Un altro asilo per l’assistenza agli orfani di guerra sorge fuori Porta Lame, grazie alla Società protettrice dei fanciulli abbandonati o maltrattati, divenuta in seguito Pia Opera Bolognese per l’Infanzia Abbandonata. L’edificio sarà danneggiato durante la seconda guerra mondiale e quindi demolito in gran parte, mentre l’Opera sarà trasferita alla Pescarola.dettagli

-

agosto 1918Il Re alle manovre militari di PorrettaNell’agosto del 1918 il re Vittorio Emanuele III partecipa con il suo seguito alle manovre che si svolgono ai Bagni della Porretta (Porretta Terme dal 1931), presso il campo di addestramento dell’Accademia militare di Modena. Qui si tengono le esercitazioni pratiche del primo corso per allievi ufficiali dell’Accademia, attivo da giugno a settembre. Al poligono Savoia assiste, assieme al comandante del Corpo d’Armata di Bologna, ad un’azione tattica del reparto mitraglieri “Fiat”. Per fargli apprezzare appieno l’esperienza, nella località Magarone di Castel di Casio viene costruita una terrazza affacciata sulla valle sottostante. Il luogo verrà chiamato anche in seguito “la terrazza del re”.dettagli

-

15 settembre 1918Congresso della Lega dei comuni socialistiDal 15 al 17 settembre si tiene nella sala del Liceo musicale in piazza Rossini il congresso della Lega dei comuni socialisti, presieduta da Francesco Zanardi (1873-1954), alla presenza di Nicola Bombacci (1879-1945) della direzione del PSI e di numerosi deputati e amministratori. Partecipano 80 comuni e cinque amministrazioni provinciali. Nel dibattito si levano più volte voci contro il governo, accusato di partigianeria e ostruzionismo contro i comuni socialisti. Al termine dei lavori vengono approvati quattro documenti con le seguenti richieste: una maggiore autonomia degli amministratori socialisti, l'istituzione di nuovi enti per la produzione e la distribuzione dei beni di consumo, il potenziamento delle istituzioni scolastiche, l'abolizione del dazio. I riformisti mirano a una Associazione dei produttori basata sui comuni socialisti. Il massimalista Bombacci, invece, considera l'Associazione "un utile esperimento, perché può sovvertire l’ordine economico attuale".dettagli

-

3 novembre 1918Si festeggia la Vittoria. Contestato il SindacoAppena giunta la notizia della liberazione di Trento e Trieste, nel pomeriggio del 3 novembre, gli interventisti del gruppo “Pro Patria” invadono Palazzo d'Accursio. Dal balcone su piazza Maggiore tengono discorsi Eugenio Jacchia e il professore Luigi Silvagni. Alla sera il sindaco Zanardi, mentre tenta assieme al generale Segato di dare la notizia ufficiale della vittoria, è vivacemente contestato al grido di "Tedesco!" e "Venduto!". I nazionalisti si recano in colonna al monumento di Garibaldi, dove proclamano l'obiettivo di cacciare i socialisti dal municipio. Il 4 novembre tutti i bolognesi scendono per le strade. Vi sono generali manifestazioni di giubilo. Nel pomeriggio il giovane Pietro Nenni, repubblicano ed ex combattente, arringa gli studenti in piazza Maggiore. La sera, quando Zanardi prende la parola, gli interventisti se ne vanno al grido di "Abbasso gli austriaci d'Italia!" e tengono un duro comizio antisocialista in via Indipendenza. "Il Giornale del Mattino" denuncia che Zanardi "non sente la passione, il tormento, la gloria di essere italiano" e ne chiede le dimissioni. Il 5 novembre i sindacati organizzano una manifestazione per la fine della guerra, con la sospensione del lavoro per alcune ore. La polizia interviene contro un assembramento davanti a una sartoria militare in via Falegnami: la proprietaria, contessa Isolani, non ha concesso lo sciopero alle sue lavoranti. Per rappresaglia contro la "ragazzaglia socialista" i nazionalisti, guidati dal tenente degli Arditi Dino Zanetti, tentano di dare l'assalto alla Camera del Lavoro di via Cavaliera, definita "Camera dell'Ozio", dove Zanardi sta parlando davanti a un migliaio di persone. Gli scontri tra socialisti e manifestanti patriottici sono rimandati a poco più tardi in piazza Maggiore, dove la polizia effettua una trentina di arresti. Sotto il portico del Podestà il "farmacista sindaco" - o ancora peggio, il sindacaz - è assalito da un gruppo di nazionalisti e colpito da "pugni solidissimi", prima di essere scortato in municipio da un capitano dei carabinieri (secondo altra versione non si arriva allo scontro fisico). Nel tardo pomeriggio si svolge per le strade del centro una grande manifestazione patriottica, con la presenza di Arditi armati di bombe a mano e "deliberati ad ogni eccesso". Si contesta ancora Zanardi al grido di "Dimissioni, dimissioni". Pietro Nenni, Giulio Giordani e Paolo Meschia tengono infuocati discorsi in via Indipendenza, davanti al monumento a Garibaldi. E' approvato un ordine del giorno, subito fatto proprio dal comitato Pro Patria, in cui si chiede lo scioglimento immediato del Consiglio comunale.dettagli

-

7 novembre 1918Ultimo soldato giustiziato al poligono del MeloncelloIl 7 novembre al poligono della Società del Tiro a Segno di Bologna, nei pressi del Meloncello, accanto al portico che conduce alla Certosa, viene giustiziato un soldato di fanteria di 21 anni. Durante la grande guerra questo luogo periferico e appartato, solitamente dedicato al tiro sportivo, è stato scelto dall'autorità militare per l'esecuzione delle condanne a morte dei disertori e dei ladri di materiale bellico.dettagli

-

8 novembre 1918Zanardi non celebra la Vittoria. Proteste della minoranzaI consiglieri della minoranza protestano contro l'atteggiamento del sindaco Francesco Zanardi (1873-1954) dopo la Vittoria. Egli appare contrario alla fusione della cittadinanza “in un unico sentimento di italianità”. Una folla di interventisti si raccoglie dapprima in via Orefici e poi accorre davanti al monumento di Garibaldi in via Indipendenza. Qui tiene un infiammato discorso l'avvocato Giulio Giordani (1878-1920), Medaglia d'Argento al V.M., che propone di inviare un appello al Governo per lo scioglimento dell'Amministrazione socialista, definita “bolscevica”.dettagli

-

10 novembre 1918Violento terremoto in RomagnaIl pomeriggio del 10 novembre un forte terremoto colpisce i paesi dell'Appennino forlivese. Il sisma è avvertito in Romagna, ma anche in Toscana e nelle Marche. Gravi danni si registrano nella zona di Santa Sofia, in quella di San Piero in Bagno e nel circondario di Rocca San Casciano, dove crollano molti edifici nei paesi e in campagna. Si contano 26 morti e centinaia di feriti. A Santa Sofia le case risultano quasi tutte inabitabili. Anche quelle che all'esterno appaiono intatte sono distrutte all'interno. La chiesa è crollata durante la Messa e alcune persone sono rimaste sepolte. Distrutto è l'ospedale voluto da Porzia Fucci Nefetti. A Bagno di Romagna il palazzo comunale è "lesionatissimo". Il terremoto si colloca all'interno di una crisi sismica iniziata da alcuni anni nell'Appennino tra Romagna e Toscana. Nella primavera-estate del 1916 due forti terremoti hanno interessato il Riminese. Nel 1917 il sisma ha colpito la zona di Civitella di Romagna e l'Alta Val Tiberina. Il 2 dicembre 1917 uno sciame sismico ha prodotto gravi lesioni a Santa Sofia e nella Valle del Bidente. Un mese dopo il terremoto del 10 novembre una piena del fiume Bidente farà altri gravi danni nei paesi lungo la valle e l'anno seguente la terra tornerà a tremare nel Mugello, accentuando i danni in Alta Romagna. Nelle zone colpite della Romagna e della Toscana verranno costruite case asismiche a cura del Ministero dei Lavori Pubblici. I lavori termineranno nel 1925. Venti anni dopo alcune delle casette provvisorie risulteranno ancora abitate.dettagli

-

17 novembre 1918Il ritorno dei prigionieriDopo lo sfaldamento dell'impero austro-ungarico vengono rilasciati quasi 400.000 prigionieri italiani. Essi rientrano in patria con ogni mezzo, guardati con sospetto e ostilità, come disertori. Inizialmente vengono ospitati nelle stesse zone e negli stessi campi che hanno accolto un anno prima i militari sbandati dopo la rotta di Caporetto. Il 17 novembre il generale Sani è incaricato della gestione dei campi nella regione emiliana, a Castelfranco Emilia e in vari paesi al confine tra le provincie di Bologna e Modena. Si tratta di dare a tanti sventurati, “laceri, sporchi e affamati”, un rancio caldo e un riparo per la notte, rivestirli e sottoporli a disinfestazione. A loro favore si mobilitano l'Azione civile bolognese, la Lega delle famiglie, la Croce Rossa americana, le Opere Federate. Le prime ispezioni a Castelfranco rilevano condizioni pessime: per gli abitanti del posto gli ex prigionieri italiani sono trattati peggio dei prigionieri austriaci. Il corrispondente del “Giornale del Mattino” Bino Binazzi raccoglie la testimonianza dell'intellettuale vociano Gianni Stuparich sulle sofferenze dei prigionieri, desiderosi di riabbracciare le loro famiglie. La smobilitazione dei campi sarà avviata a dicembre, ma la situazione rimarrà a lungo precaria in diverse località della provincia bolognese.dettagli

-

17 novembre 1918L'Esposizione Nazionale della GuerraA pochi giorni dalla conclusione della guerra, si tiene a palazzo Bonora in via Santo Stefano l'Esposizione Nazionale della Guerra. E’ allestita a scopo benefico dall'Associazione nazionale pei Paesaggi e Monumenti Pittoreschi d'Italia, con la collaborazione di vari ministeri, dell’Università e di istituzioni quali il Museo del Risorgimento e l’Ospedale Rizzoli. Le dodici sezioni sono dedicate alla celebrazione dei martiri di guerra, ai soldati artisti (con opere di Giulio Aristide Sartorio e Athos Casarini) e alle associazioni di assistenza e beneficenza. Tra i cimeli d'ogni tipo, spiccano quelli dedicati all'asso dell'aviazione Francesco Baracca (1888-1918), abbattuto sul Montello a poche settimane dalla Vittoria, al quale è dedicata un'intera sala. Sono inoltre realizzati alcuni tableaux vivants sulla vita in trincea e gli accampamenti militari. Il manifesto della mostra è realizzato dal pittore Augusto Majani (Nasica). L’Associazione nazionale pei Paesaggi e Monumenti Pittoreschi d'Italia è nata a Bologna nel 1906 ed è presieduta da Carlo Sandoni, rappresentante della Navigazione Generale Italia, ex presidente del Circolo Turistico Bolognese e fondatore del Bologna Football Club.dettagli

-

dicembre 1918Resa dei conti tra i socialistiA metà dicembre si tiene il congresso provinciale socialista. Il leader estremista Nicola Bombacci (1879-1945), vice segretario nazionale - è chiamato da Mussolini “il Kaiser di Modena” - presenta un ordine del giorno favorevole alla dittatura del proletariato. Il gruppo dirigente bolognese si attesta invece sulle posizioni riformiste del “programma minimo”, elaborato dal gruppo parlamentare socialista. La riunione è sospesa a maggioranza e i giornali avversi parlano di sconfitta del leninismo. Il confronto riprenderà però a fine gennaio, in piena smobilitazione e riconversione dell'industria bellica. In quella occasione l'ordine del giorno massimalista prevarrà in modo schiacciante: 800 voti contro 150.dettagli

-

18 dicembre 1918La disoccupazione del dopoguerra e il Piano comunaleIl Prefetto di Bologna sollecita il Ministro del Tesoro ad approvare il piano di lavori pubblici per 100 milioni presentato dal Comune in accordo con la Camera del Lavoro. Il programma riguarda l'impianto fognario, la rete stradale, la costruzione di alloggi popolari, strutture scolastiche, il nuovo macello, l'ampliamento del cimitero. Si spera così di completare i progetti rimandati durante il conflitto e di risolvere, almeno in parte, il grave problema della disoccupazione. Gli effetti economici della fine della guerra cominciano, infatti, a farsi sentire: sono già più di 20.000 gli operai licenziati dalle industrie prima impegnate nella produzione bellica. In particolare i lavoratori dell'Arsenale sono passati da circa 10.000 a 1.000. Il Prefetto è preoccupato anche per la sorte dei soldati congedati che, senza lavoro e alle prese con immediati problemi di sussistenza, non vedono alcun beneficio dopo i sacrifici sofferti. Vi sono a Bologna le condizioni per manifestazioni, che possono presto degenerare “in senso sovversivo”. Aumentano notevolmente le iscrizioni alle organizzazioni sindacali e in città si susseguono scioperi e manifestazioni contro il carovita e per aumenti di salario.dettagli