Una serie di risorse digitali dedicate alla documentazione della storia, della cultura, della società e delle istituzioni di Bologna e provincia con particolare attenzione all’800-900.

Dalla Cronologia

Accadde oggi, 27 luglio.

La lettera di Andrea Costa "Ai miei amici di Romagna"

Nella lettera Ai miei amici di Romagna, pubblicata il 27 luglio sul giornale “La Plebe” di Lodi, il leader anarchico Andrea Costa (1851-1910) propone di accantonare le prospettive rivoluzionarie e insurrezionali immediate, per puntare al radicamento del movimento socialista tra le masse popolari.

Noi ci racchiudemmo troppo in noi stessi e ci preoccupammo ... della composizione di un programma rivoluzionario, che ci sforzammo di attuare senza indugio, anziché dello studio delle condizioni economiche e morali del popolo e dé suoi bisogni sentiti e immediati ...

Si tratta di una svolta clamorosa in direzione di un socialismo "possibile", di tipo legalitario: "essere un partito d'azione", afferma Costa, "non significa voler l'azione ad ogni costo e ad ogni momento. La rivoluzione è una cosa seria".

Costa "importa dal movimento europeo la sua svolta" (Albonetti): una fase critica profonda fa seguito alla sua partecipazione al Congresso di Gand (1877), dove pure ha affermato la sua profonda avversione al parlamentarismo.

Dal 1878 è maturata la scelta di accettare la battaglia elettorale e di sviluppare l'azione politica socialista in una duplice direzione: ottenimento di riforme in Parlamento e mobilitazione di massa come strumento di pressione sul governo.

Considerando la grande influenza di Costa tra i militanti internazionalisti, la lettera Ai miei amici di Romagna è “un fatto decisivo per la storia del movimento operaio italiano” (Arbizzani).

Martina Grimaldi vince la medaglia d'oro ai Campionati mondiali di nuoto

La nuotatrice bolognese Martina Grimaldi vince la medaglia d'oro nella gara dei 25 km di fondo ai campionati mondiali di Barcellona.

L’arrivo al fotofinish la vede prevalere per pochi decimi sulla tedesca Angela Maurer e sulla statunitense Eva Fabian. La vittoria la ripaga dopo i deludenti risultati della 5 e della 10 km.

Cronologia di Bologna dal 1796 a oggi

Archivio di notizie sulla storia della città e del suo territorio dal 1796 ad oggi. Con riferimenti bibliografici, link, immagini.

La donazione Morandi

Maria Teresa, sorella di Giorgio Morandi, dona al Comune l'arredamento dell'atelier dell'artista in via Fondazza e 118 sue opere di grande valore, a condizione che rimangano “tutte insieme raccolte” e collocate in palazzo d'Accursio.

Il Museo Morandi sarà inizialmente sistemato nel luogo desiderato, ma nel nuovo secolo sarà trasferito al Mambo, l'ex forno del pane comunale in via dei Mille, trasformato in museo d'arte moderna.

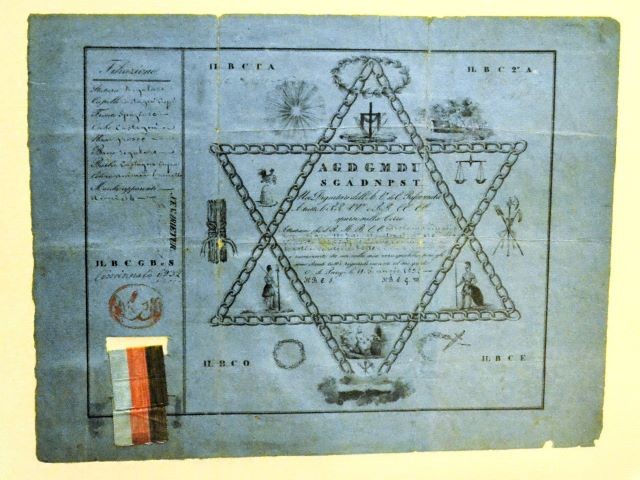

Da carbonari a massoni

Si riuniscono in congresso a Bologna i deputati delle “vendite carbonare” di Romagna. L'obiettivo principale della carboneria romagnola, diffusa anche tra i ceti più bassi della popolazione e presente fin dalla venuta di Gioacchino Murat, è la secessione delle Legazioni dallo Stato Pontificio e la loro unione con il Granducato di Toscana o il Regno Lombardo-Veneto.

Poiché però in Toscana la carboneria è odiata - mentre è stimata e attiva la massoneria - e in Lombardia la carboneria è inesistente, il congresso delibera la trasformazione dei carbonari in massoni e delle vendite in templi. Ciò potrebbe significare la rinuncia della lotta armata, per una azione politica e più elitaria.

Alle adunanze generali di Lugo e Bologna segue un periodo di incertezza e di sfiducia. I massoni bolognesi appaiono animati da spirito municipale e vogliono fare “causa a parte”.

La società dei Guelfi, radicata nel ceto senatoriale e nobiliare, ha “pretese filosofiche” e appare a molti un ostacolo all'espansione della carboneria.

Il principe Hercolani, l'unico dotato del prestigio necessario a tenere il bando della matassa cospirativa, appare al nobile faentino Giacomo Lederchi “dubbioso ed incerto, di null'altro essendo egli animato che degli interessi della famiglia Bonaparte”.

Ciononostante il reggente della “vendita” bolognese Luigi Zuboli (o Zubboli) cercherà, senza però conseguire grandi risultati, la collaborazione e l'appoggio del partito degli “illustri”, ritenuti necessari per la riuscita della sua azione.

I liberali bolognesi sembrano “tenere ancora la bilancia alquanto inclinata nel sistema aspettativo”. Secondo Lederchi vogliono “cogliere il frutto senza il pericolo”.

Oltre alla Guelfia, sono presenti a Bologna e in Romagna altre società segrete di dubbia consistenza, come il Latinismo, la Spilla Nera (Epingle noire) - raccolta attorno a Cecilia Monti, moglie del generale francese D'Arnaud - gli Adelfi, i Templari.

In una missione nel capoluogo emiliano, il forlivese Piero Maroncelli (1795-1846), che sarà compagno di Silvio Pellico allo Spielberg, incontra l'“antico amico” Zuboli.

Questi gli assicura di volersi liberare dei compagni inutili, “piuttosto bambocci che uomini”, e di voler riaprire la massoneria in città, accordandosi con i fratelli conti Alessandro e Fabio Agucchi, conte Cesare Bianchetti e avvocato Giuseppe Gambari, antichi sodali di Pellegrino Rossi e di Murat.

Dopo l'apertura del tempio massonico bolognese, la maggior parte dei carbonari vi aderiscono e le società minori si sciolgono.

Zuboli conta di far dipendere, in un primo tempo, la nuova massoneria dal Grande Oriente di Francia, per giungere poi a un Grande Oriente d'Italia.

Si sforza inoltre di creare una organizzazione più stabile tra gli studenti, molto favorevoli a un movimento cospirativo, fondando una Loggia degli Imberbi.

La nuova massoneria si impegna a raccogliere il consenso generale dei popoli delle Romagne a sottrarsi al dominio papale. Il mezzo scelto per ottenere questo scopo è “una general rivolta contro il legittimo governo”, che deve fornire il pretesto per l'intervento austriaco.

Edifici, giardini e canali

Notizie sugli edifici storici, i giardini e i canali di Bologna. Con mappa, bibliografie, immagini, link.

Istituto di Matematica

Unica opera bolognese di Giovanni Michelucci realizzata tra il 1960 e il 1965. Il portico è stato realizzato con pilastri in cemento la cui forma a forcella richiama quella delle case trecentesche del centro storico. Interessante il rapporto tra i materiali quali il cemento, il laterizio e il vetro, in particolare nei fronti secondari retrostanti la via Zamboni.

Giardino della Lunetta Gamberini

Il nome del giardino ricorda la linea difensiva voluta dal generale Fanti tra il 1860 e il 1867, che contava 9 forti e 17 lunette munite di cannoni intorno a Bologna e sparse fortificazioni sulle colline. La lunetta prese il nome da una Cà Gamberini che sorgeva nei pressi della via Emilia. L’ingombrante trincea fu un’apparizione effimera, perché il piano regolatore del 1889 ne decretò il rapido smantellamento. Furono conservati solo piccoli presidi, come la Lunetta Gamberini, adibita alla fabbricazione di fulminato di mercurio. Il complesso dell’area verde, che si estende per 14,5 ettari, è frutto di una serie di acquisizioni degli anni ’70. Circondata da una folta siepe con alberi di Giuda, forsizie, scotani, sanguinelli, sinforine e altri arbusti ornamentali, ospita al suo interno impianti sportivi, scuole, un centro sociale e un centro giovanile. Gli ampi prati sono spesso ombreggiati da filari di pioppi bianchi e tigli. Dall’ingresso di via Sigonio, oltre un prato alberato, si alza un rilievo, con le pendici rivestite di robinie, biancospini e olmi, che era probabilmente il nucleo centrale della vecchia postazione.

Scrittori e scrittrici

Una mappa dedicata agli scrittori a alle scrittrici che hanno operato e vissuto a Bologna nell'800 e nel 900: i salotti, i caffè, le istituzioni culturali, le abitazioni.Un modo per conoscere e amare di più la città.

Palazzo - Via dei Mille - Giornale del Mattino

Sembra che trattino la questione di salvarmi dandomi un alloggio nel sottoscala del Mattino come correttore di bozze. Ma la mia salute è troppo cattiva.

(D. Campana)

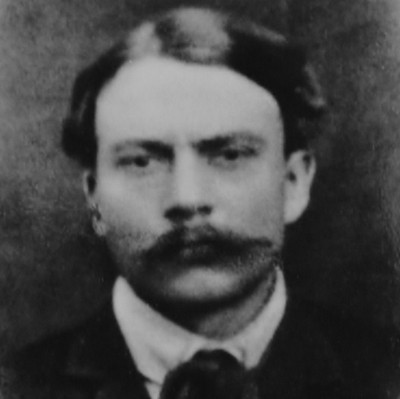

Dino Campana

Più di tutti, anzi egli solo, era l'esempio, la figura del vagabondo, dell'uomo, la cui esistenza, quella fugacemente da noi avvertita, era costituita dalle tappe, sconclusionate, di un solo e lungo viaggio. E, come i veri vagabondi, Campana non portava con sé che dei ricordi, delle impressioni: delle immaginazioni cavate dal passaggio nei luoghi, paesi, strade e montagne, intorno ai quali la sua mente, mai quieta, intesseva precipitosamente e con ritorni continui, la trama della sua vita. (G. Raimondi).

Dino Campana nasce a Marradi, paese della Romagna toscana, nel 1885. Suo padre è maestro di scuola elementare. La madre, donna severa e cattolica fervente, è morbosamente legata al figlio maggiore e lo trascura. Intorno ai quindici anni gli vengono diagnosticati i primi disturbi nervosi. Frequenta il ginnasio e il liceo a Faenza e si diploma nel 1903 a Carmagnola (TO) presso il Regio Liceo Baldessano.

Al rientro a Marradi i rapporti con la famiglia e i paesani si fanno difficili. Dino va incontro a frequenti crisi nervose e repentini sbalzi di umore, a litigi, soprattutto con la mamma. Tenta di svagarsi allontanandosi dal paese, trascorrendo qualche ora con gli abitanti dei villaggi vicini, camminando sulle sue montagne.

Nel 1903 si iscrive una prima volta all'Università di Bologna. Frequenta il corso di laurea di chimica pura della Facoltà di Scienze. Prova anche ad entrare alla scuola allievi ufficiali di Ravenna, ma viene scartato e congedato.

Nel 1905 si sposta a studiare a Firenze, ma dopo pochi mesi è di ritorno a Bologna, questa volta iscritto al corso di chimica farmaceutica. Tenta di passare quattro esami, ma è bocciato in fisica. Invece di frequentare le aule di chimica, è spesso in quelle di letteratura.

Nel settembre 1906 è internato una prima volta nel manicomio di Imola, dove trascorre circa un mese. Un giorno d'estate del 1907, mentre è a Bologna per il quarto anno di chimica, si trova "per svago" alla stazione e vede un treno in partenza. Ci sale sopra e si chiude nel gabinetto fino a Milano. Poi passa in Svizzera clandestinamente e da lì arriva a Parigi. Gli anni tra il 1907 e il 1909 sono un oscuro periodo di vagabondaggi.

Quando alla fine ricompare a Marradi viene arrestato. Dopo un breve ricovero nel manicomio di San Salvi a Firenze riparte per il Belgio, ma all'inizio del 1910 è nuovamente fermato e internato nella Maison de Santé di Tournay.

A Bologna con i goliardi

Rientrato in Italia, comincia per lui un periodo di relativa stabilità, che coincide con un nuovo soggiorno bolognese, tra il 1912 e il 1913.

Il 22 novembre 1912 si iscrive alla Facoltà di chimica dell'Università. In questo periodo entra in contatto e comincia a frequentare gruppi di goliardi e di nottambuli.

Dimostrava alcuni anni più di noi. Tarchiato, biondastro, di mezza statura, si sarebbe detto un mercante, a giudicarlo dall'apparenza, un eccentrico mercante con magri affari. Le commesse dei bar, gli estranei lo guardavano con circospetta ilarità. Aveva una lunga capigliatura biondo-rame, folta e ricciuta, che gli incorniciava un viso di salute: due baffetti che s'arrestavano all'angolo delle labbra, e una barbetta economica che non s'allontanava troppo dal mento. (F. Ravagli)

Abita in via Zamboni 32, in una stanza di Palazzo Paleotti. Poco tempo dopo - per una serie di intemperanze, che lo portano anche in prigione per qualche giorno - da qui è invitato ad andarsene e viene accolto dall'amico Olindo Fabbri in via Castiglione 59.

Pur destando curiosità e preoccupazione tra i compagni, il suo comportamento tra gli alambicchi e i sofisticati macchinari del laboratorio di chimica è "sempre normale, correttissimo". Ma frequenta il suo corso saltuariamente. E' più probabile trovarlo tra i banchi della facoltà di Lettere, alle lezioni del prof. Alfredo Galletti, critico ed erudito, contrario a Hegel e a Croce. Secondo Bejor, anzi, "a Bologna non frequentò altra aula".

Con alcuni goliardi, che ne riconoscono l'eccellenza intellettuale, stringe una certa amicizia. Ad esempio con Federico Ravagli, Olindo Fabbri, Mario Beyor. Quest'ultimo è testimone del suo irrompere esuberante nella combriccola dei suoi compatrioti:

In una sera, mentre, dopo cena, si passeggiava sotto i portici solitari di via Farini, accennando in coro a stornelli toscano-romagnoli, ecco mettersi a capo del gruppo uno, improvvisamente apparso ... con voce stentorea, alternata di toni gravi ed acuti - battendo il grosso tacco ritmicamente al canto -, richiedere a gesti risoluti, imperiosi da noi una serietà ed un impegno da corale liturgico.

Di solito, però, Dino è poco socievole, nei gruppi si isola volutamente. La sua solitudine è un fantasticare assorto, una specie di torpore, che contrasta con l'animazione tipica di locali come il bar Nazionale. Anche in mezzo alla confusione, egli riesce a trovare la concentrazione necessaria per lavorare sulle sue carte, per rivedere i suoi preziosi manoscritti.

Accanto a un atteggiamento solito, fatto di silenzi e fantasticherie, costituiscono una eccezione alcuni atti anomali, eccessivi, che però valgono ad alimentare la sua leggenda di personaggio bizzarro e sono sintomi di uno squilibrio psichico profondo, come nel caso di questo episodio, accaduto all'incrocio tra via Rizzoli e via Indipendenza:

fu preso da un accesso di improvviso furore: e, impugnando una chiave, spezzò l'uno dopo l'altro i vetri delle mostrine dei negozi. Nessuno osò avvicinarlo: e la sua opera di distruzione fu interrotta soltanto dal laborioso intervento di numerosi vigili.

Altre manifestazioni ostili sono rivolti contro i cani o contro le donne, quasi sempre viste come meretrici, esseri diabolici.

L'8 dicembre 1912 sul numero unico del foglio goliardico "Il papiro" escono : Montagna - La Chimera, Le cafard e Dualismo - Ricordi di un vagabondo, firmati Campanone, Campanula e Din Don. E' convenzione che gli studenti non mettano il proprio nome in fondo ai pezzi. Gli pseudonimi in questo caso sono inventati da Federico Ravagli, responsabile del foglio e amico di Dino. I tre brani diventeranno, con molte correzioni, parte dei Canti Orfici.

La collaborazione ai fogli universitari si ripete nel febbraio 1913 su un altro numero unico, "Il Goliardo". Nella sesta pagina è pubblicata la prosa Torre rossa - scorcio, che sarà poi la prima parte de La notte dei Canti Orfici. Il testo consegnato dal poeta è ridotto, sul giornale, per motivi di spazio.

Nel febbraio 1913 Dino supera con 27/30 l'esame di Fisica, dal quale era stato cacciato sei anni prima. Subito dopo però si trasferisce a Genova, poi a La Spezia, in Sardegna ... e in breve sfuma il desiderio della famiglia di vederlo sistemato come farmacista.

Più avanti confesserà:

L'ultimo anno che ero a Bologna andavo un pò all'Università, alle lezioni di letteratura: non mi occupavo più di tanto. Volevo studiare chimica, ma poi non studiai più nulla perché non mi andava; mi misi a studiare il piano. Quando avevo denaro spendevo tutto quello che avevo. Un pò scrivevo, un pò suonavo il piano. Così finii per squilibrarmi completamente. Era meglio se studiavo lettere.

Dai Canti Orfici a Castel Pulci

Il tentativo di pubblicare i suoi lavori e di farsi conoscere negli ambienti letterari dell'avanguardia lo porta a Firenze, dove consegna a Giovanni Papini e Ardengo Soffici, redattori della rivista futurista "Lacerba", il suo manoscritto. La perdita di esso - sarà ritrovato, tra le carte di Soffici, solo nel 1971 - apre un grave contrasto con i letterati delle "Giubbe rosse" e lo costringe a riscriverlo a memoria, con enorme sforzo mentale.

L'aiuto finanziario di alcuni paesani permette finalmente la pubblicazione dei Canti Orfici nel 1914 a Marradi, presso la tipografia di Bruno Ravagli. Da allora il poeta comincia a vendere personalmente le copie del suo libro nei caffè di Firenze e di Bologna. Secondo una testimonianza dell'amico Binazzi

andava di tavolino in tavolino per i caffè più noti a vendere i suoi canti. E spesso scherniva i compratori; li guardava in faccia scrutandone la natura filistea; poi rideva con suo riso di bel fauno ... strappando pagine al libro venduto, sotto lo specioso e poco lusinghiero pretesto che l'acquirente non le avrebbe mai capite.

Si racconta che l'odiato Marinetti riceva al Caffé San Pietro a Bologna una copia con la sola copertina.

Nel 1916 inizia una burrascosa relazione con la scrittrice Sibilla Aleramo, interrotta all'inizio del 1917. Essa lascia un interessante carteggio, dove è manifestata tra l'altro l'ammirazione della donna, "incantata e abbagliata insieme" dalla poesia del marradese. Ormai "triste a morte", Campana tenta di arruolarsi come ufficiale e di partire per la guerra. Chiede aiuto a Bacchelli e al direttore del "Carlino" Aldo Valori. Ma ad una loro verifica, egli risulta riformato "per vizio di mente".

In una lettera a Ravagli dell'autunno 1917 ricorda che "Bologna buona e casalinga, tutta cucinata da voialtri com'è, mi ha lasciato una buonissima sensazione d'intimità". Ma con altri confidava un parere molto diverso: "Bologna! Città di beghine e di ruffiani, mai un omicidio, mai un fatto di sangue!". E giurava che nella città delle due torri non sarebbe mai più tornato.

Nel 1918 avviene l'ultimo, definitivo internamento in manicomio, con la diagnosi di una grave forma di psicosi schizofrenica. Da allora si hanno poche frammentarie notizie. Abbandona la produzione creativa, mentre si conferma, nelle testimonianze di alcuni compagni di sventura, accanito lettore e persona solitaria e tranquilla.

Era un gran letturale lui ... si metteva col libro negli angoli, si appoggiava ai muri e strisciava, strisciava fino a terra ... poi leggeva il libro per terra ... stando seduto per terra.

Muore nel 1932 nel manicomio di Castel Pulci, vicino a Scandicci, per una forma di setticemia. E' sepolto poco lontano: prima nel cimitero e in seguito nella chiesa di San Salvatore a Badia a Settimo (FI).

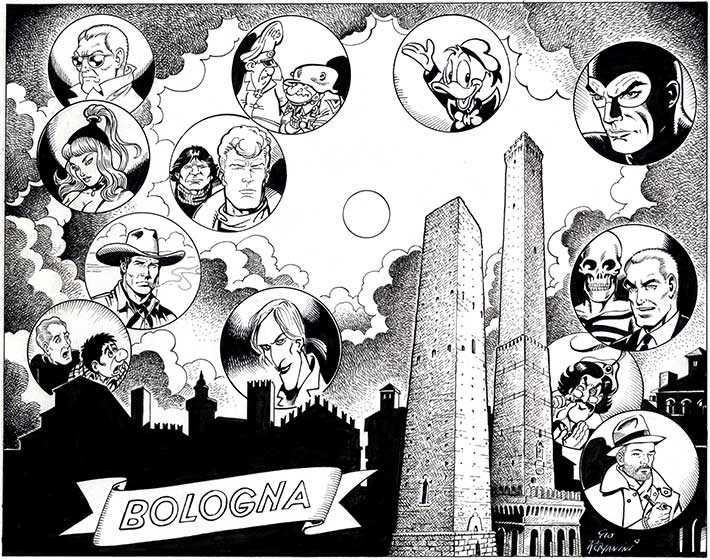

Bologna dei fumetti

Bologna dei fumetti elenca tutti gli autori e le storie ambientate nei luoghi della città di Bologna.

La critica, le scuole, i festival, i premi

Si può dire che gran parte della critica più autorevole del fumetto è nata a Bologna, in ambito universitario e non.

Dai pionieristici studi di Umberto Eco, con Apocalittici e integrati, ad autorevoli corsi e saggi sul linguaggio e la semiotica dei fumetti, da parte di studiosi come Daniele Barbieri e Omar Calabrese, a introduzioni critiche del fumetto nel contesto del più vasto mondo dell'arte e della comunicazione visuale da parte di docenti del DAMS, quali Renato Barilli, Francesca Alinovi, Roberto Daolio, Carlo Branzaglia.

I pionieri: Magnus, Bonvi, Giardino

Fino alla fine degli anni Settanta, riguardo al fumetto a Bologna, si può parlare solo di alcuni autori, disegnatori o scrittori emiliano-romagnoli che operano in città. Primi fra tutti Franco Bonvicini (Bonvi) e Roberto Raviola (Magnus).

Bibliografie

Percorsi di lettura per imparare a conoscere la città di Bologna.

I muri raccontano

Sulle tracce dell’arte urbana: steet art e graffitismo

Rinascimento a Bologna

"Non c'è maggior disastro nella storia dell'arte della fiammata d'odio che distrusse il palazzo Bentivoglio"

Così Cecilia M. Ady commentava il "guasto" della Domus Aurea dei signori di Bologna da parte del popolino aizzato da Ercole Marescotti e Camillo Gozzadini.

Sindaci del dopoguerra

Questa sezione di Bologna online ospita informazioni sui sindaci di Bologna nel secondo dopoguerra. Offre schede biografiche, notizie sui loro mandati e la composizione delle giunte; segnala inoltre libri, saggi, articoli disponibili nella biblioteca Salaborsa.

Virginio Merola

Virginio Merola è nato a Santa Maria Capua Vetere, in Provincia di Caserta, nel 1955. Vive a Bologna dal 1960. E' diplomato al liceo Minghetti e laureato in Filosofia presso l'Università di Bologna. Ha lavorato presso la Società Autostrade, ed è stato delegato e responsabile sindacale Cgil del settore autostrade.

Matteo Lepore

Matteo Lepore è nato a Bologna, nel quartiere Savena, nel 1980.

Si diploma presso il Liceo classico Galvani e si laurea in Scienze politiche all'Università di Bologna. Dopo la laurea svolge un periodo di stage a Bruxelles presso l'Ufficio di collegamento con le Istituzioni europee della Regione Emilia-Romagna.

Tra il 2007 e il 2009 consegue un Master in Relazioni internazionali, un Master in Edilizia e urbanistica e un Master in Economia della cooperazione all’Università di Bologna.

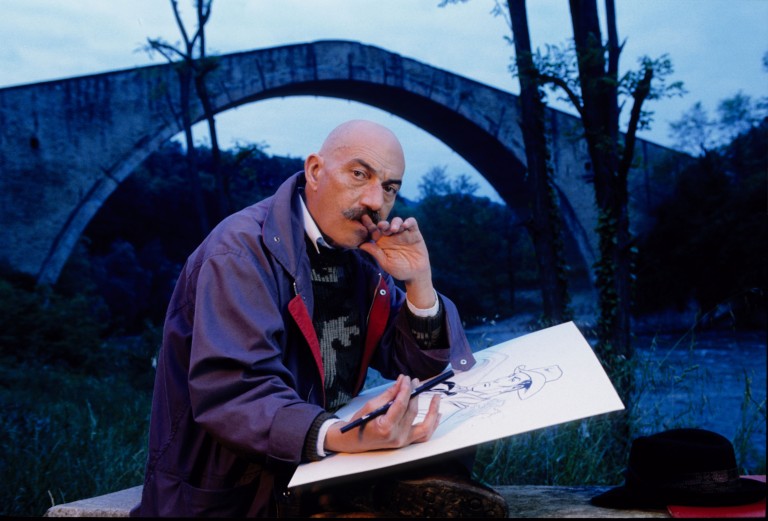

Nuvole in Appennino

Può capitare che gli autori di fumetti - tipi strani, un po' matti, solitari - si ritirino a disegnare o a vivere fuori città, portando con sé solo carta e matita. Ogni tanto, però, nei loro lontani rifugi si radunano e allora son chiacchiere e bicchieri di vino.