Risorse digitali dedicate alla documentazione della storia, della cultura, della società e delle istituzioni di Bologna e provincia con particolare attenzione all’800-900.

Dalla Cronologia

Accadde oggi, 24 novembre.

Primo Congresso nazionale dei Lavoratori della Terra

Il 24 e 25 novembre si svolge a palazzo dei Notai il primo Congresso dei Lavoratori della Terra. Il giornale cattolico “L'Avvenire” lo chiama con sarcasmo il congresso dei “socialisti campagnoli”.

Partecipano oltre 700 leghe da tutta l'Italia, sotto la presidenza di Andrea Costa e della mondina di Molinella Adalgisa Lipparini.

Nasce la Federterra. Ne fanno parte le leghe dei braccianti e salariati agricoli, quelle dei mezzadri, dei fittavoli e dei piccoli proprietari, che coltivano direttamente la terra.

Queste organizzazioni si propongono di svolgere azioni di solidarietà, resistenza e cooperazione, con carattere di classe. La Federterra si batte da subito per migliorare le misere condizioni dei lavoratori dei campi, puntando all'elevazione del salario (0,60 lire al giorno per le donne) e alla diminuzione dell'orario di lavoro (circa 14 ore).

Fra gli obiettivi a lungo termine è votata anche la collettivizzazione della terra, cosa che provoca l'abbandono del congresso da parte dei repubblicani, che vi avevano aderito.

Segretario della Federazione è eletta Argentina Altobelli (1866-1942), che ne rimarrà alla guida per diversi anni. Tra gli organizzatori del congresso c'è anche Francesco Zanardi, futuro sindaco di Bologna, delegato dei braccianti di Molinella.

In pochi anni la Federterra supererà i 200mila iscritti, di cui la metà in Emilia. Ci sarà "un aumento esponenziale degli scioperi", tale da identificare la regione come "Emilia rossa" (Carrattieri)

La nuova via Roma

Viene completato, a seguito di demolizioni e coperture di canali, il tracciato di via Roma (poi via Marconi), prevista come arteria di collegamento tra il centro e la stazione ferroviaria fin dal Piano di Ampliamento del 1889.

Il fronte occidentale della nuova ampia strada, iniziata nel 1932 con le prime demolizioni in via delle Casse e via della Fontanina, appare come l'accostamento di episodi architettonici frammentari, "un'accozzaglia di fabbricati" secondo l'arch. Giuseppe Pagano (1896-1945), tra gli esponenti più autorevoli del razionalismo italiano.

Tra gli edifici moderni spiccano il palazzo del Gas (arch. Alberto Legnani, Luciano Petrucci, fregi di Giorgio Giordani), il palazzo Faccetta Nera (arch. Francesco Santini) e il palazzo Lancia (ing. Paolo Graziani), che con la sua torre di cinque piani elevata sui nove sottostanti stabilisce "nel panorama cittadino una forte connotazione" (De Angelis).

Via Roma sbocca a nord nella Piazza Umberto I, che raccorda le principali arterie del settore urbano nord occidentale e che dopo la Liberazione si chiamerà Piazza dei Martiri 1943-45.

Nell’area sorgeva anticamente il convento di S. Maria delle Pugliole, che ebbe tra i suoi ospiti S. Francesco d'Assisi e S. Antonio da Padova.

All'opposto dell'asse di via Roma, sull'imbocco della piazza è previsto un arco, dedicato a Mussolini, destinato ad unire due palazzi gemelli. Di questi sarà realizzato il solo palazzo Dall'Ara in pietra bianca e grigia (progetto dell‘ing. Gaetano Rabbi).

Per consentire il passaggio della nuova strada sul canale Cavaticcio viene costruito un viadotto a nove arcate sostenute da piloni quadrati.

Il 24 novembre 1936 è bandito un concorso nazionale per la sistemazione "nei riguardi dell'estetica, dell'igiene, della viabilità" del lato orientale di via Roma e dell'imbocco verso piazza Malpighi.

Saranno presentate interessanti soluzioni in chiave modernista: ad esempio quelle di Ildebrando Tabarroni e Enrico De Angeli.

La giuria non sceglierà un progetto particolare, ma chiederà a Marcello Piacentini (1881-1960) di coordinare un gruppo composto dagli autori dei primi tre progetti classificati ex aequo.

L'attenzione sarà rivolta soprattutto alla dirompente proposta del gruppo Stiera di Piero Bottoni, Alberto Legnani e Nino Bertocchi, che per il lato orientale di via Roma prevede un corpo basso porticato con alle spalle tre torri di 60 metri di altezza (17 piani) immerse nel verde: un pezzo di città futurista, che deriva da Gropius e Le Corbusier.

A capo della strada è ipotizzata una piazza dedicata all'imperatore Augusto, con al centro la statua dello stesso donata dal Duce alla città e conservata nel cortile d'onore del Palazzo comunale.

Nelle intenzioni - poi non attuate - dell’amministrazione comunale vi è anche lo sbocco dell’asse viario verso sud, a partire da piazza Malpighi, “nella via di circolazione ai piedi dei colli, di fronte alle eminenti strutture dell'Osservanza e del palazzo Aldini”.

Bologna Medaglia d'Oro al V.M. per la Resistenza

Nel corso di una solenne cerimonia in Piazza Maggiore il Presidente della Repubblica Enrico De Nicola appunta sul gonfalone della città di Bologna la Medaglia d'Oro al Valor Militare.

Grande è stato l'apporto dei cittadini bolognesi alla Resistenza e alla Liberazione dell'Italia dal nazifascismo: nelle numerose brigate partigiane della provincia hanno militato più di 15.000 partigiani, con oltre 2000 perdite.

Nelle motivazioni della medaglia si legge:

"Città partigiana fedele alle antiche tradizioni non volle soggiacere alla prepotenza del tedesco invasore. E col sangue purissimo di migliaia dei suoi figli migliori, con le sue case distrutte ed in epici, diuturni combattimenti sostenuti con le armi strappate al nemico, fu all'avanguardia nell'impari lotta e nell'insurrezione che, nell'alba radiosa dell'aprile 1945, portò la Patria alla riconquista della sua libertà. Settembre 1943 - aprile 1945".

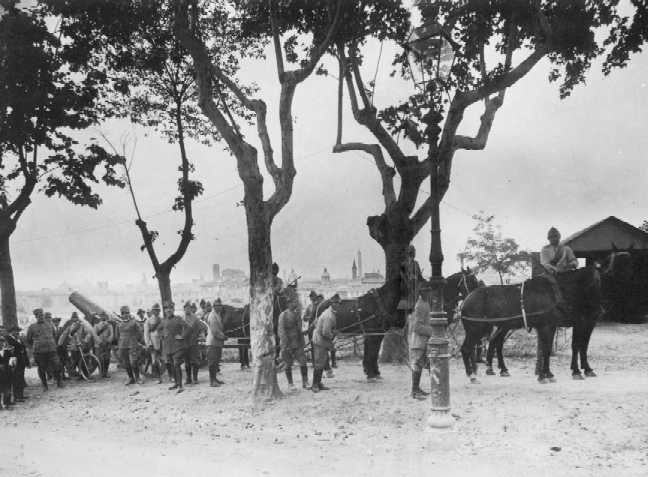

Il "cannone di mezzogiorno" e il pasto ai colombi

Il sindaco Tacconi fa richiesta al ministero competente di potere effettuare uno sparo meridiano regolato con il tempo dell'Osservatorio astronomico dell'Università.

Il 24 novembre si svolgono in vari punti della città le prove per determinare l'efficacia del colpo di cannone, a seconda del calibro e della posizione.

La scelta del luogo, dopo lunghe discussioni e polemiche, cadrà sul piccolo piazzale antistante la conserva del Vascello lungo la via Panoramica.

Dall'11 luglio 1886 un obice ad avancarica costruito a Torino comincerà a regolare gli orologi dei bolognesi alle dodici precise e il 31 dicembre sparerà anche per l'inizio del nuovo anno.

Il “cannone di mezzogiorno” è una iniziativa dello scienziato-filantropo Quirico Filopanti (1812-1894), ad imitazione della cannonata a salve - da Castel Sant'Angelo, poi dal Gianicolo - introdotta da Pio IX nel 1847 per regolare le campane di Roma.

La consuetudine continuerà a Bologna fino alla grande guerra e riprenderà dopo il conflitto fino al 1922. Lo sparo della mezzanotte di Capodanno sarà mantenuto un po’ più a lungo.

A mezzogiorno in città si svolge puntualmente un altro rito: nella Piazza Maggiore, intitolata a Vittorio Emanuele II, un impiegato del Comune in divisa dà il pasto ai colombi, che nidificano sui palazzi intorno.

Quando echeggia al cioc (o al bos) ed mezdé gli uccelli si levano impauriti, compiendo un volo prima disordinato, poi perfettamente circolare: si tratta di uno spettacolo caratteristico, che fa accorrere numerosi curiosi.

Enzo Biagi e la radio della V Armata

Il giornalista Enzo Biagi (1920-2007) è responsabile, nei giorni della Liberazione, dei programmi radio della V Armata. Assieme ad alcuni collaboratori, quali Vittorio Vecchi, Sandro Bolchi, Adriano Magli, Antonio Ghirelli, Tommaso Giglio, dà l’avvio a quella che diverrà Radio Bologna.

Si diramano notiziari, alcuni ufficiali americani fanno propaganda anti-tedesca (la guerra in Italia è ancora in corso), ma vengono proposte anche trasmissioni di prosa.

Dall’esperienza della radio alleata nascerà il gruppo di teatranti che fonderà il teatro “La Soffitta” e il gruppo di redattori del settimanale “Cronache”, diretto sempre da Biagi.

Il foglio antimilitarista "Rompete le righe"

In agosto è trasferita a Bologna la redazione di “Rompete le righe” (o “Rompete le file!”), giornale di propaganda antimilitarista fondato nel 1907 a Milano da Maria Rygier (1885-1953) e Filippo Corridoni (1887-1915), giovani anarchici e sindacalisti rivoluzionari.

Il suo motto è “L'esercito non si nega. L'esercito si conquista. Faremo la rivoluzione con l'esercito non contro l'esercito”. Il foglio è stampato “alla macchia”, con mezzi rudimentali e con la complicità di “un compagno tipografo disoccupato”.

L'antimilitarismo è considerato dai redattori una forma di lotta alle gerarchie, a ogni dominio. L'esercito è visto come forza repressiva dello Stato.

Il trasferimento a Bologna, sotto la protezione del forte nucleo anarchico presente in città, avviene dopo l'arresto di Corridoni, sorpreso a distribuire il giornale davanti a una caserma.

La pubblicazione di "Rompete le righe" proseguirà con grande difficoltà a Genova, tra sequestri e arresti. Dal maggio 1912 uscirà nuovamente a Bologna su iniziativa dell'anarchico Aldino Felicani (1891-1967), fino alla soppressione definitiva da parte delle autorità nel 1913.

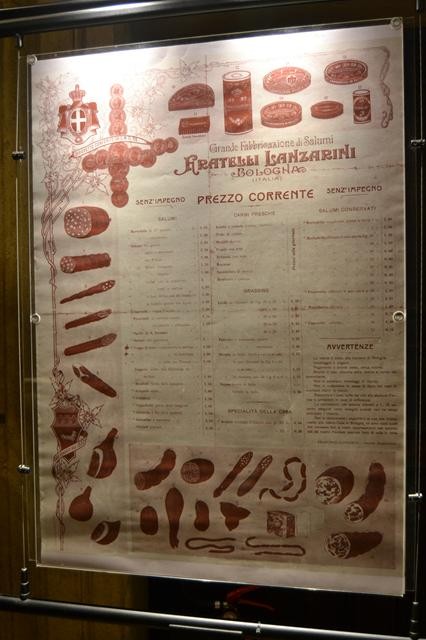

Il salumificio Lanzarini

E' fondato il salumificio dei fratelli Lanzarini, con sede in via Porta Nova n. 12.

Tra i prodotti commerciati vi sono vari tipi di salami, mortadelle, capocolli, prosciutti al naturale o “all'addobbo” (affumicati), spalle di S. Secondo, coppa di testa, coppone, bondiole, zamponi, cotechini, cappellotti con pasta dello zampone, galantine a macchina, ciccioli.

In listino anche carni fresche - costole, teste, ossami, rognoni, “bruttacci” o puntine - e grassi, quali lardo, pancette, strutto, sugna.

Alla fine del secolo la Grande Fabbricazione di Salumi Fratelli Lanzarini occuperà 40 operai e avrà in dotazione un motore a gas “di 6 cavalli di forza”. Una specialità della casa saranno le scatole di cotechino cotto.

All‘Esposizione di Vienna del 1873 otterrà la medaglia del progresso e più avanti il brevetto reale per la preparazione di scatole di salumi da esportazione.

Un viaggio nelle terre degli Etruschi

Dal 7 dicembre 2019 al 24 maggio 2020 il Museo Civico Archeologico ospita la grande mostra Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna, organizzata in collaborazione con la cattedra di Etruscologia dell'Università di Bologna.

L'esposizione, che riunisce oltre mille oggetti, provenienti da 60 musei, è un itinerario attraverso i territori e i centri etruschi in Italia, dal Lazio alla Toscana, dalla Campania all'Emilia. Un percorso simile a quello compiuto dai viaggiatori, che nell'800 per primi descrissero questo popolo affascinante.

Precede una sezione, che ha la funzione di illustrare i principali elementi della civiltà etrusca, attraverso una serie di oggetti molto significativi. Quasi si voglia offrire al visitatore un breve corso preparatorio, prima che si incammini verso le città e le terre degli antichi Rasna.

Campo sportivo del Ravone

- @ via Luigi Valeriani, 21, 40135 Bologna

Il 18 settembre 1921 fu inaugurato solennemente, con i Campionati Nazionali di Atletica Leggera, il primo campo polisportivo cittadino, gestito dalla Società di ginnastica Virtus.

Renato Dall’Ara

Nato a Reggio Emilia nel 1892, facoltoso industriale della maglieria, Renato Dall’Ara divenne una figura di spicco dello sport bolognese.

Cominciò ad occuparsi di calcio quasi per caso, dopo la caduta in disgrazia di Leandro Arpinati e lo scioglimento della Società “Bologna Sportiva”, che per suo volere aveva radunato tutti i principali club della città.

Angelo Schiavio

Angelo Schiavio è stata una bandiera del Bologna calcio nel periodo tra le due guerre mondiali, giocando per sedici stagioni in serie A solo con la maglia rossoblu.

Esordì nel 1923 contro la Juventus non avendo ancora compiuto diciotto anni e mostrò ben presto le sue qualità: palleggio sicuro, scatto fulminante, capacità di saltare gli avversari con facilità e soprattutto grande fiuto del goal.

Fondazione del Bologna Football Club

Il Bologna Football Club nasce ufficialmente il 3 ottobre 1909, presso la birreria Ronzani in via Spaderie, come sezione “per le esercitazioni di sport in campo aperto” del Circolo Turistico Bolognese, guidato dal Cavalier Carlo Sandoni (Navigazione Generale Italia).

Viene eletto Presidente Louis Rauch (1880-1952), un odontoiatra svizzero. Arrigo Gradi (1887-1969) è nominato capitano. E' lui a introdurre la maglia rossa e blu, mutuandola dal collegio svizzero di Schonberg a Rossbach, dove è stato studente.

L'iniziativa di fondare una squadra di football inglese è stata di Emilio Arnstein (1886-1976), un giovane di origine boema arrivato a Bologna l'anno prima.

L'attività sportiva è avviata subito dopo la fondazione, con l'iscrizione al campionato della FIGC per il 1910-11 e la squadra è fin dall'inizio molto competitiva.

Il Bologna FC gioca dapprima ai Prati di Caprara, la piazza d'armi situata fuori porta San Felice, con il permesso dell'autorità militare. In seguito si trasferirà alla Cesoia, fuori porta San Vitale, nei pressi di un'antica locanda con cucina, dove saranno installate porte permanenti.

Il primo giocatore straniero è il centroavanti spagnolo Antonio Bernabeu (1890-1967), borsista del Collegio di Spagna in via Saragozza, fratello maggiore di quel Santiago Bernabeu Yeste (1895-1978), che sarà giocatore, allenatore e storico presidente del Real Madrid.

La prima formazione ufficiale comprende, oltre a Bernabeu, Della Valle, Orlandi, Gradi, Donati, Bignardi, Pessarelli, Saguatti, Rivas, Chiara, Venzo, Nanni.

Facoltà di Ingegneria

- @ Ingegneria

Il complesso architettonico fu progettato dall'architetto Giuseppe Vaccaro nel 1931-35. La nuova sede della "Scuola degli Ingegneri" è il più evidente simbolo di una volontà di rinnovamento dell'edilizia italiana moderna ed un raro esempio di padronanza del patrimonio culturale delle avanguardie europee. Vi prevalgono corpi orizzontali di razionale struttura, cui fa contrasto l'alta torre, adibita a funzioni archivistiche e bibliotecarie.

Chiesa di Santa Maria Maggiore

- @ Santa Maria Maggiore

Le sue origini risalgono forse al V secolo; ricostruita nel XII, divenne sede di una Collegiata di Canonici; fu ingrandita nel 1464 e trasformata nelle forme attuali da Paolo Canali nel 1665. Nell'interno si conservano dipinti di O. Samacchini, P. Fontana, A. Tiarini, V. Spisanelli, M. Gandolfi, P. Fancelli, J. A. Calvi, A. Guardassoni; stucchi di A. G. Piò decorano la cappella del Ss. Sacramento.

Giardino della Montagnola

- @ della Montagnola

È il più antico giardino cittadino, da secoli luogo di passeggio e teatro di manifestazioni, giochi, gare sportive. A partire dal 1662 l’area, sopraelevata rispetto a quelle circostanti perché dal medioevo deputata all’accumulo di macerie e rifiuti, venne destinata a uso pubblico: in parte occupata da orti e colture di gelso, per il resto era dotata di ampi viali e di un piazzale centrale a disposizione dei visitatori. Il disegno attuale risale ai primi anni dell’800, quando per espressa volontà di Napoleone venne ripensato da G. B. Martinetti secondo geometrie ispirate ai giardini alla francese. Nel 1896 la Montagnola fu arricchita con la grande scalinata monumentale che guarda verso la vecchia porta e i ruderi dell’antica fortezza di Galliera. Più tardi al centro del giardino venne sistemata la vasca circolare, impreziosita da gruppi scultorei di Diego Sarti, che era stata creata per i Giardini Margherita al tempo dell’Esposizione Emiliana (1888). Fra gli alberi del giardino, che ha una superficie di 6 ettari, risaltano le grandi chiome di alcuni platani monumentali, il cui impianto è di epoca napoleonica.

Chiesa di San Sigismondo

- @ Chiesa di San Sigismondo

L'edificio risale al XIII secolo. Venne poi interamente ricostruito da Carlo Francesco Dotti (1725-28), tranne il campanile, del 1795, progettato da Angelo Venturoli. Nell'interno, arricchito di nuovi altari da Giuseppe Jarmorini nel 1792 e decorato nel 1870 da N. Angiolini e M. Mastellari, si conservano dipinti di L. Crespi, D. Pedrini; i putti dell'ancona dell'altar maggiore sono di Giacomo de Maria.

Giacomo Leopardi

A Bologna

All'inizio dell'estate del 1825 Giacomo Leopardi prende una serie di contatti con gli editori Stella a Milano e Brighenti a Bologna per la pubblicazione di sue opere. Decide quindi di stabilirsi per un periodo a Milano.

Diretto verso il capoluogo lombado, si trattiene a Bologna dal 17 al 27 luglio 1925, ospite nel convento di S. Francesco, assieme al suo compagno di viaggio padre Luigi Poni.

Benché non programmato, è un soggiorno particolarmente piacevole. Già famoso per alcuni suoi saggi e componimenti, variamente apprezzati e criticati - lui stesso si è premurato di inviarli a noti esponenti della locale scuola classica - è accolto con favore nei salotti letterari cittadini.

Nelle sue lettere descrive Bologna come una città "quietissima, allegrissima, ospitale", "piena di letterati nazionali, e tutti di buon cuore, e prevenuti per me molto favorevolmente". E al fratello Carlo confessa: "Sono stato accolto con carezze ed onori ch'io era tanto lontano d'aspettarmi, quanto sono dal meritare".

Prima del suo arrivo gli era stata fatta intravvedere la possibilità di un impiego in città, sulla cattedra di Eloquenza all'Università o come segretario dell'Accademia di Belle Arti, incarico ricoperto in passato dall'amico e mentore Pietro Giordani, ipotesi che poi purtroppo sfumerà, lasciandogli l'amaro in bocca.

Dopo aver visitato Giordani a Parma, Leopardi prosegue per Milano, ma continua, nelle sue lettere, a rimpiangere il capoluogo felsineo:

Io sospiro però per Bologna, dove sono stato quasi festeggiato, dove ho contratto più amicizie assai in nove giorni, che a Roma in cinque mesi, dove non si pensa ad altro che a vivere allegramente senza diplomazie, dove i forestieri non trovano riposo per le gran carezze che ricevono, dove gli uomini d'ingegno sono invitati a pranzo nove giorni ogni settimana.

Leopardi è di ritorno a Bologna il 29 settembre 1925 e vi soggiorna fino al 3 novembre 1826. Prende alloggio a pensione presso la famiglia Aliprandi, "due Ex-Cantanti, già famosi, che al loro tempo hanno girato mezza Europa", in una casa contigua al teatro del Corso.

L'impressione sulla città è condizionata questa volta dalle frequenti notizie di omicidi:

Qui si fa continuamente un ammazzare che consola: l'altra sera furono ammazzate quattro persone in diversi punti della città. Il governo non se ne dà per inteso. Io finalmente sono entrato in un tantin di paura.

Con l'arrivo dell'inverno anche il "bestialissimo" freddo bolognese lo fa soffrire e lo costringe "vicino a un caminaccio sporco, fatto per scaldarmi appena le calcagna". E' contento che il padre a Recanati non debba soffrire l' "infernale" inverno bolognese:

Qui non abbiamo gran neve - gli confessa - ma freddi intensissimi, che mi tormentano in modo straordinario ... sicché dalla mattina alla sera non trovo riposo, e non fo altro che tremare e spasimare dal freddo, che qualche volta mi dà da piangere come un bambino.

Pur non essendo particolarmente interessato ai teatri e al melodramma, alla famiglia conferma di trovarsi in quello che Stendhal ha definito "il quartier generale della musica in Italia":

Io mi trovo veramente tra la musica, perché qui in Bologna, cominciando dagli orbi, tutti vogliono cantare o sonare, e c'è musica da per tutto.

Controvoglia è coinvolto dagli spettacoli:

Ho detto francamente a tutti che il Teatro non fa al caso mio. La bella è che il muro della mia camera è contiguo al teatro del Corso, talmente che mi tocca sentir la commedia distintamente, senza muovermi di casa.

Nel suo stesso portone c'è il gabinetto di lettura della ditta Cipriani e C., dotato di periodici stranieri e a pochi passi, in palazzo Vizzani-Lambertini, abita il suo editore e "amicissimo" Pietro Brighenti. Qui era anche, fino a poco tempo prima, la sede della Società del Casino, ritrovo dei letterati bolognesi.

Sfumato l'impiego all'Accademia, si guadagna da vivere dando lezioni di latino e greco. Con uno degli allievi, Antonio Papadopoli, che lo inviterà più volte a trasferirsi a Venezia, stringe un'intensa amicizia.

In città frequenta poche altre persone: oltre a Brighenti e alla figlia Marianna, il medico Giacomo Tommasini, sua moglie Antonietta "cultrice di geniali studi pedagogici" e la figlia Adelaide. Ritrova Angelina Jobbi, ex governante di casa Leopardi a Recanati, e fa da padrino al figlio neonato.

Ha comunque modo di entrare in contatto con i "Cigni di Felsina", i letterati classicisti:

Questa benedetta Bologna dove pare che letterato e poeta, o piuttosto versificatore, siano parole sinonime.

Tra essi Massimiliano Angelelli, Paolo Costa, Vincenzo Valorani, Dionigi Strocchi, Filippo Schiassi, Giovanni Marchetti. Nota però la pochezza di Bologna negli studi filologici:

La filologia è nome affatto ignoto in queste parti, ed appena, con grandissima difficoltà, si possono trovar classici greci in vecchie ed imperfettissime edizioni. In tutta Bologna, città di 70 mila anime, si contano tre persone che sanno il greco, e Dio sa come.

Nelle sue Ricordanze Biografiche Carlo Pepoli descrive l'accoglienza del giovane nei salotti bolognesi, spesso condotti da donne colte ed emancipate:

Appena dunque che a Giacomo Leopardi fu dato il porsi a visitare il fior fiore delle persone Letterate, e quelle case dove sovente aveano ritrovo quanti mai stanziavano in Bologna spiriti di gentilezza ornati ... festeggiavano a gara il dottissimo gentile ospite novello.

Il Brighenti, avvocato, stampatore e anche spia per gli Austriaci, pubblica i suoi Versi nella Stamperia delle Muse.

Il 27 marzo 1926, lunedì di Pasqua, Leopardi legge pubblicamente nella sede dell'Accademia dei Felsinei l' Epistola al conte Carlo Pepoli, dedicata al vice-presidente di questo sodalizio e suo caro amico. In una lettera al fratello Carlo descrive la serata in termini positivi:

La sera del Lunedì di Pasqua recitai al Casino dell'Accademia dei Felsinei, in presenza del Legato e del fiore della nobiltà bolognese, maschi e femmine; invitato prima, giacché non sono accademico, dal Segretario in persona, a nome dell'Accademia; cosa non solita. Mi dicono che i miei versi facessero molto effetto, e che tutti, donne e uomini, li vogliono leggere.

In realtà la sua voce fioca e la distrazione dell'uditorio non fanno apprezzare pienamente il contenuto della sua lettera. Secondo la testimonianza di Francesco Rangone:

Il Co. Leopardi uscì con una Epistola all'Amico Pepoli sulle umane vicende. Questo dotto Letterato, di tetro umore, in difficili circostanze con l'anima oltre modo sensibile, e mancante di certi necessari doni naturali atti a chiamare la generale attenzione, dette avrà certamente delle bellissime cose ma niuno le comprese.

Nel corso della stessa Accademia parlano anche il Presidente Angelelli con "brevi parole, ma piene di sapere e di Grazia", il Segretario Vincenzo Valorani, con un "ben scritto", ma arido e troppo lungo "ragionamento" e altri soci quali il Tanari, il Giusti, lo stesso Pepoli, con un "gentile pensiero" e, Giovanni Marchetti, il più apprezzato, con un "veramente divino componimento". Dello stesso Marchetti è un altro giudizio negativo sulla lettura di Leopardi: "né giustificò, coll'udito componimento, la fama già alta".

L'incontro con Teresa Carniani, moglie di Francesco Malvezzi, donna coltissima e animatrice di uno dei più importanti salotti letterari della città, regala a Giacomo inedite emozioni: "Ha risuscitato il mio cuore dopo un sonno, anzi una morte completa, durata per tanti anni", scrive il 30 maggio 1826 al fratello Carlo.

Una conoscenza che segna un nuovo periodo della sua vita: "Mi ha disingannato del disinganno, mi ha convinto che ci sono veramente al mondo dei piaceri che io credeva impossibili".

Il rapporto con Teresa, dapprima improntato a una tenera amicizia, "un abbandono che è come un amore senza inquietudine", con pianti sinceri e lodi che "restano tutte nell'anima", si muta in seguito in una freddezza inattesa, che provocherà proteste e biasimi da parte del giovane poeta, espressi in modo insolitamente rozzo all'amico Papadopoli:

Come mai ti può capire in mente che io continui ad andare da quella p... della Malvezzi? Voglio che mi caschi il naso, se da quando ho saputo le ciarle che ella ha fatto di me, ci sono tornato o sono per tornarci mai; e se non dico di lei tutto il male che posso. L'altro giorno incontrandola, voltai la faccia al muro per non vederla.

Leopardi è ancora a Bologna dal 26 aprile al 21 giugno 1827, ospite nella locanda della Pace in via Santo Stefano. E' in un momento felice, non ha malanni e sta per raccogliere i frutti della sua attività letteraria: presso l'editore Stella sono in stampa le Operette morali e ha quasi finito la Crestomanzia.

Al padre comunica che a Bologna "si vive quieti e sicuri", dopo il ritorno del Legato Albani e "il supplizio di qualche assassino" .

Durante questo soggiorno frequenta maggiormente il teatro. Al Comunale e al Contavalli assiste ad alcune opere di Rossini. Il 13 maggio è forse alla prima della Semiramide, cantata da Luigia Boccabadati.

Nel 1831 il Pubblico consiglio di Recanati lo nomina deputato all'Assemblea nazionale con sede a Bologna, ma l'ingresso degli Austriaci nella città renderà vana la sua designazione e impedirà il suo ritorno nel capoluogo emiliano.

La vita in breve:

Giacomo Leopardi nasce a Recanati nel 1798 da una famiglia nobile decaduta. Affidato dal padre Monaldo a precettori ecclesiastici, rivela doti eccezionali: a soli dieci anni sa tradurre all'impronta i testi classici e compone in latino.

Il rapporto coi genitori è molto difficile. Giacomo sta spesso da solo, studia nella grande biblioteca paterna, in dialogo muto con gli autori antichi. Tra il 1809 e il 1816 passa "sette anni di studio matto e disperatissimo", durante i quali impara alla perfezione varie lingue, traduce i classici, compone opere erudite, studia poesia e filosofia. Questa vita solitaria e reclusa lo mina nel fisico e nello spirito.

Il 1816 è l'anno della "conversione letteraria", passa dall'erudizione al bello e alla poesia. Invia le sue prime prove a Pietro Giordani, che lo incoraggia. Nel 1817 comincia a scrivere il suo diario infinito, lo Zibaldone (1817-1832) e scrive le prime canzoni civili.

Nel 1819 tenta di fuggire da casa, ma il padre lo ferma: Recanati è ora una prigione e il giovane cade in depressione. La produzione poetica però non ha sosta: compone gli Idilli (L'Infinito, Alla luna ...) e le grandi canzoni civili. Nel 1822 finalmente va a Roma dagli zii materni, ma il viaggio è deludente. Tornato a Recanati, nel 1823 scrive le Operette morali.

Nel 1825 è a Milano, dove lavora per l'editore Stella. In povertà, si sposta tra Bologna e Firenze, accolto nei circoli letterari e nei salotti mondani. Nel 1828 a Pisa ritrova la vena poetica che pareva perduta: inizia il ciclo dei Grandi Idilli.

Tra la fine del 1828 e il 1930 ritorna a Recanati. Ricorderà il periodo come "sedici mesi di notte orribile", ma è allora che scrive alcuni tra i suoi canti più famosi: La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio...

Con l'aiuto di amici lascia per sempre il "natio borgo selvaggio" e va di nuovo a Firenze. Dall'amore non corrisposto con Fanny Targioni Tozzetti nasce Il ciclo di Aspasia. Nel 1832 sospende lo Zibaldone.

Nell'ottobre del 1833 si trasferisce a Napoli insieme all'amico Antonio Ranieri. Benché ormai molto provato nel fisico, partecipa alla vita culturale partenopea. A Torre del Greco, in fuga dal colera che imperversa in città, compone due tra le sue più grandi poesie: La ginestra o il fiore del deserto (1836) e Il tramonto della luna (1837), che costituiscono il suo testamento poetico e spirituale.

Muore a Napoli il 14 giugno 1837 e viene sepolto accanto all'amato Virgilio.

Gabriele D'Annunzio

A Bologna

Nel novembre del 78, come le dicevo, tornando dalle vacanze autunnali mi fermai per tre o quattro giorni a Bologna. Avevo sentito parlare di Odi barbare, di realismo, di battaglie per l'arte; e un po' per curiosità, un po' perché gli elzeviri con le loro civetterie mi attiravano, comprai diversi volumi dal Zanichelli. Fra questi c'erano le Odi del Carducci con prefazione di G. Chiarini. Il Carducci lo conoscevo poco; mi ricordavo d'averne lette alcune poesie nell'Antologia del Puccianti. Di lei avevo sentito parlare a proposito delle Poesie e delle Operette morali del Leopardi. In quei giorni divorai ogni cosa con una eccitazione strana e febbrile, e mi sentii un altro. L'odio pe' versi scomparve come per incanto, e vi subentrò la smania della poesia.

In queste parole è delineato uno dei motivi del profondo legame di D'Annunzio con Bologna. L'incontro con la poesia barbara di Carducci segnò, infatti, l'avvio della sua vocazione artistica. Egli si propose subito di seguire le orme di colui che riconobbe come suo maestro, da un punto di vista letterario e morale. Con la sfrontatezza che divenne in lui proverbiale, nel 1879 scrisse al professore una lettera: "Anch'io mi sento nel cervello una scintilla di genio battagliero, che mi scuote tutte le fibre, e mi mette nell'anima una smania tormentosa di gloria e di pugne".

Nel collegio di Prato, in cui studiava, passò le giornate "pensando agli alcaici e agli asclepiadei, dando la caccia agli sdruccioli, leggendo ad alta voce Orazio, scarabocchiando una gran quantità di carta". Alla fine dell'anno raccolse le sue odi in un quaderno e decise di pubblicarle, con l'approvazione dei compagni e l'aiuto finanziario del padre.

Primo vere, pubblicato prima a Chieti, poi a Lanciano dalla editrice Rocco Carabba, ebbe subito successo. In esso si affacciavano reminiscenze di Carducci e Stecchetti e anzi riguardo a quest'ultimo, per Federzoni, "il prodigioso adolescente esagerò nel ricalcare il modello", con tutto il terzo libro copiato in modo pedissequo da Postuma.

La raccolta fu accompagnata da una recensione molto positiva sulla rivista "Il Fanfulla della domenica" e il giovane la pubblicizzò abilmente, usando più o meno lo stesso stratagemma di Olindo Guerrini per Postuma (fu certo anch'esso uno degli elzeviri, pieni di "civetterie", da lui acquistati a Bologna da Zanichelli): fece diffondere la falsa notizia della sua morte per una caduta da cavallo e riuscì così a richiamare l'attenzione di un vasto pubblico. Cominciò allora la sua scalata al ruolo di poeta-vate d'Italia, detenuto da Carducci.

L'urlo di pietra

Mi sembrò di esser percosso da un vento di spasimo, da un nembo di sciagura, da uno schianto di passione ferale. Quella era la vita, quella era la morte, un orrore unico entrambe.

(G. D'Annunzio, Le faville del maglio)

Nel 1878, durante una visita a Bologna con il padre, il giovane Gabriele scoprì il Compianto di Santa Maria della Vita. Fu colpito dal forte espressionismo delle figure e, in un suo più tardo scritto autobiografico, ricordò l' "agitazione impetuosa di dolore" delle Marie, incontrate nel buio di un sottoscala, gettate tra le frattaglie maleodoranti di una macelleria della vicina via Pescherie.

I reggenti dell'Ospedale della Vita, pensando forse che il capolavoro di Nicolò dell'Arca spaventasse gli ammalati, lo avevano messo in disparte. Le Marie piangenti - D'Annunzio parlò di "urlo di pietra" - diventarono così le "burde", specie di befane mostruose, evocate come spauracchi per i bambini capricciosi.

All'Hotel Brun

Nel 1890 D'Annunzio fu a Bologna per sostenere gli esami per la promozione a ufficiale di complemento presso il comando di divisione. Prendeva i suoi pasti presso il Grand Hotel Brun, un antico palazzo signorile situato in fondo a via Ugo Bassi, trasformato nell'Ottocento in albergo lussuoso.

Esso era celebre per aver ospitato parecchi personaggi notevoli e teste coronate ... e per la buona cucina. Il poeta non amava gozzovigliare con i suoi commilitoni. Una volta che uscì con loro a cena in una delle tipiche trattorie bolognesi, restò nauseato dal chiasso e dalle loro bevute esagerate.

Andava invece volentieri a teatro. Ha lasciato un vivo ricordo dell'attrice Titta di Lorenzo, "creatura così semplice e così fresca", che recitava nell'autunno 1890 al Corso, nella compagnia Paladini:

Se il suo riso è schietto e alato, il suo grido d'angoscia è penetrante e indimenticabile come quello che uno spasimo vero strappa talvolta dal profondo di certe anime veramente estetiche, nelle quali anche l'eccesso di dolore trova una espressione direi quasi armoniosa.

Il pranzo al "Carlino"

Il poeta fu di nuovo a Bologna l'11 aprile 1901, per la pubblica lettura della sua Notte di Caprera, dedicata a Garibaldi. Al mattino "volle volle andare a salutare il Carducci, e su la soglia dello studio lasciò cadere un fascio di rose".

Fuori dalla porta di casa cominciò a guardare un grande albero da frutto, che era nell'orto: "Che bel mandorlo fiorito, Maestro", disse il poeta, ma Carducci lo riprese subito, battendo il bastone per terra: "No, gli è un pero". Era stizzito perché non gli piaceva che quel giovane, mellifluo, lo chiamasse maestro. Lui era, semmai, "il professore" per antonomasia.

Quel giorno ci fu anche lo storico pranzo tra i due a Palazzo Loup, in piazza Calderini, nella sede del "Resto del Carlino". A un certo punto, per sciogliere il clima un po' teso, D'Annunzio prese in mano una mela (o forse una melagrana)

la spaccò e gliela offerse, bevendo non so se alla giovinezza o alla primavera o all'aurora dalle rosee dita. E il povero vecchio già fieramente colpito, concedeva, dissero e approvava. (M. Valgimigli)

Lo volevano all'Università

Morto Giovanni Pascoli, gli studenti bolognesi designarono all'unanimità D'Annunzio per la successione sulla cattedra di letteratura italiana dell'Università.

Davanti all'obiezione di "qualche dissidente in sottana", che sosteneva non essere egli "uomo disposto a tener un corso regolare di lezioni", proposero di affiancargli un incaricato "con orario obbligatorio" per rivedere le dispense, assegnare i voti, firmare i libretti: l'essenziale era che la cattedra fosse mantenuta a un poeta di grande levatura.

Gli studenti erano in piena agitazione: si tenevano "clamorose" riunioni, si votavano ordini del giorno, si inviavano in giro "messaggi e messaggeri". La nomina del titolare era così tenuta in sospeso. Giuseppe Lipparini, ex allievo di Carducci e direttore del "Tesoro", parlò pubblicamente a loro favore, sostenendo che D'Annunzio era "l'unico successore degno del Pascoli sulla cattedra di Bologna".

Da altri, in quel momento più autorevoli, i goliardi bolognesi furono ritenuti ottusi e miserabile apparve "il loro abito di letterati". Tra i più fieri oppositori al progetto-D'Annunzio vi fu il giovane Riccardo Bacchelli, che scrisse una lettera di protesta al "Resto del Carlino". Comunque il Vate, impegnato dalla lontana Arcachon a inneggiare all'impresa libica, giocò tutti d'anticipo e cortesemente rifiutò la proposta.

La difesa delle torri

Nel 1917 D'Annunzio intervenne a fianco del professor Giorgio Del Vecchio, che aveva promosso una petizione per il salvataggio di alcune torri medievali rinvenute nel centro di Bologna in occasione dell'allargamento del Mercato di Mezzo. Mentre infuriava la battaglia tra conservatori e demolitori, il poeta scrisse una accorata lettera:

ed ecco Bologna minacciata di sacrilegio. Uomini mercantili, ben più aspri di quelli che frequentavano la bellissima loggia vicina, vogliono diroccare la testimonianza dell'antica libertà armata per ridurre al valore venale il suolo e per gettarvi le fondamenta di chi sa quale enorme ingiuria.

Ma nel 1919 l'Amministrazione comunale, guidata dal socialista Francesco Zanardi, ordinò l'abbattimento, per evitare "un disagio insopportabile per la viabilità e il commercio", per il decoro cittadino e per rendere l'area disponibile alla vendita ai privati.

La vita in breve

Gabriele D'Annunzio nasce a Pescara nel 1863 da una famiglia agiata. Frequenta il liceo al Convitto Cicognini di Prato. La sua condotta è indisciplinata. Emerge un grande desiderio di studio e la smania di primeggiare. Nel 1879, con l'aiuto del padre, pubblica la sua prima raccolta poetica, Primo vere, ispirata alla poesia barbara di Carducci.

Tra il 1881 e il 1891 è a Roma, dove frequenta, senza laurearsi, la facoltà di Lettere. E' accolto negli ambienti mondani della capitale, facilitato dalla presenza di un gruppo di scrittori e artisti abruzzesi. Si impone con il suo stile giornalistico esuberante e raffinato collaborando al "Fanfulla della domenica", al "Capitan Fracassa", a "Cronaca bizantina".

Nel 1883 sposa, con un matrimonio riparatore, Maria Hardouin duchessa di Gallese. Da essa ha tre figli, ma la relazione termina poco dopo per i numerosi tradimenti di lui. Nel 1887 si accende la sua grande passione per Barbara Leoni, che resterà il più grande amore della sua vita.

In questo periodo, con lo pseudonimo di "Duca Minimo", scrive articoli per il giornale di sinistra la "Tribuna", dove si fa cronista e cantore delle mode e dei riti borghesi: teatro, feste, conferenze, e insieme gioielli, pellicce, arredi lussuosi; racconta storie eleganti, si occupa di critica letteraria.

Il suo primo romanzo, Il piacere, edito da Treves nel 1889, è subito un grande successo. Incentrato sulla figura dell'esteta decadente, inaugura un nuovo tipo di prosa introspettiva, lontana dai canoni del naturalismo fino ad allora imperante. Al di là dei contenuti, il pubblico è affascinato dai risvolti divistici delle sue opere, dallo stile inimitabile proposto, rispondente agli ideali borghesi del tempo.

Tra il 1891 e il 1893 vive a Napoli, dove si è rifugiato, assediato dai creditori, assieme all'amico pittore Francesco Paolo Michetti. Qui scrive i romanzi Giovanni Episcopo e L'innocente, mentre Il trionfo della morte è composto in Abruzzo, dove ripara assieme a Gravina Cruyllas, che per lui ha lasciato il marito e gli ha dato una figlia. In questo periodo di avvicina al pensiero di Nietzsche e al mito del superuomo. Suggestioni nietzschiane si riscontrano chiaramente nel romanzo Le vergini delle rocce del 1895.

Nel 1892 inizia una relazione epistolare con l'attrice Eleonora Duse e presto nasce una relazione amorosa che avrà una enorme risonanza mondana. Per vivere accanto a lei si trasferisce vicino a Firenze, nella villa "La Capponcina", che trasforma nella residenza decadente del "signore rinascimentale". In questi anni, avendo come riferimento la Duse, compone la maggior parte delle sue opere teatrali - Sogno d'un mattino di primavera (1897), Sogno d'un tramonto d'autunno, La città morta (1898), La Gioconda (1899), Francesca da Rimini (1901), La figlia di Jorio (1903) - e le sue migliori opere poetiche, tra le quali la maggior parte delle Laudi, compreso l'Alcyone, vertice assoluto della sua produzione.

La relazione con la Duse va in crisi nel 1904, dopo la pubblicazione del romanzo Il fuoco. Intanto le sue finanze vanno a rotoli, per colpa di una vita di sperperi e debiti. Anche a questo dissesto, oltre che a nuove relazioni amorose, è dovuto il suo trasferimento a Parigi e in Francia dal 1910. Nella capitale francese gode di notevole fama, prosegue una esistenza sopra le righe, si accompagna ad artisti quali Marinetti e Debussy. Continua però a interessarsi delle sorti nazionali e pubblica articoli su vari quotidiani italiani, soprattutto sul "Corriere" (Le faville del maglio). Una sua tragedia, La Parisina, è musicata da Mascagni, mentre il film Cabiria (1914) gode della sua sceneggiatura.

Tornato in Italia nel 1915, rifiuta l'offerta di sostituire Pascoli all'Università di Bologna e si butta con passione nella propaganda interventista. Il 5 maggio 1915, durante l'inaugurazione del monumento ai Mille, pronuncia un discorso celebrativo, che desta grande impressione ed entusiasmo. E' il primo di una serie di arringhe tenute a Roma nei giorni che precedono immediatamente l'entrata in guerra dell'Italia, passate alla storia come le "radiose giornate di maggio".

Nonostante la sua età avanzata, ottiene di arruolarsi e nei primi mesi svolge soprattutto un attività di propaganda, spostandosi nei vari settori del fronte come ufficiale di collegamento e osservatore. Ottiene il brevetto aereo e partecipa ad alcune azioni dimostrative sopra Trento e Trieste. Nel 1916 per una ferita malamente curata perde un occhio. Durante la convalescenza a Venezia compone Il Notturno, dedicato ai ricordi di guerra. Nonostante il parere contrario dei medici torna al fronte.

Nell'agosto del 1917, su un aereo Caproni Ca 33 decorato con l'Asso di Picche e pilotato da Maurizio Pagliano e Luigi Gori, compie tre raid notturni su Pola. Nel febbraio 1918, imbarcato su un MAS della Regia Marina, partecipa alla Beffa di Buccari. Nell'agosto 1918, al comando dell'87a Squadriglia "Serenissima", su un aereo SVA 5 pilotato da Natale Palli, sorvola il territorio nemico e lancia migliaia di manifestini su Vienna, inneggianti alla pace. L'azione ha un eco enorme e il suo valore è riconosciuto anche dal comando austriaco. Al termine della guerra è insignito di diverse medaglie al valor militare.

Nel dopoguerra si fa portavoce del malcontento di buona parte del popolo italiano per la cosiddetta "vittoria mutilata". Nel 1919, al comando di una spedizione di "legionari" occupa la città di Fiume, non assegnata all'Italia dai trattati di pace. E' il momento più alto del suo mito personale di eroe militare, poeta e oratore civile, leader politico. La Carta del Carnaro, redatta da lui e dal suo governo, contiene numerose proposte che anticipano altre costituzioni democratiche.

Non accettando il Trattato di Rapallo, entra in conflitto con lo stesso governo italiano, presieduto da Giolitti, che il 26 dicembre 1920 fa sgombrare i legionari da Fiume con la forza. Dopo il "Natale di sangue" si ritira deluso in solitudine in una villa presso Gardone Riviera, sul lago di Garda, che sarà in seguito ampliata, e trasformata, con il nome di Vittoriale degli Italiani, nel suo grande mausoleo personale.

Pur con tanti distinguo, è uno degli intellettuali organici al Fascismo. Mussolini, timoroso della sua ombra, pur di controllarlo e tenerlo lontano dal potere, lo riempie di agi e di onori. I fascisti utilizzano ampiamente i motti e i simboli del Vate. Lui ricambia firmando tra i primi, assieme a Marinetti, il Manifesto degli intellettuali fascisti (1925). Si opporrà invece all'avvicinamento dell'Italia fascista al regime nazista, bollando Hitler come un "ridicolo Nibelungo truccato alla Charlot".

Negli ultimi anni, di salute malferma, vive sempre più isolato e depresso nel suo buen retiro del Garda, fuggendo la luce e facendo uso di farmaci. Qui muore per una emorragia cerebrale il 1° marzo 1938. Ai funerali solenni, voluti dal regime, partecipa una folla imponente, che celebra il Vate dell'Italia umbertina, l'Immaginifico, il protagonista della letteratura e della politica in Italia durante la Belle Epoque, tra il 1890 e il 1920. Viene sepolto al Vittoriale.

Trattoria del Foro Boario

- @ piazza Trento e Trieste, 6

A mangiare andava al Foro Boario, la trattoria degli studenti, degli artisti e di tanti altri giovani di ogni sorta di partiti. In essa c'era un cameriere molto buono coi clienti (un reduce di Digione, che aveva combattuto coi Garibaldini e era rimasto anche ferito), Teobaldo Buggini, che faceva credito, specialmente agli studenti, se non erano pronti a pagare. Tra quei giovani chiassosi e spensierati, Giovannino perse il suo bel raccoglimento, si trovò con molti che si avvicinavano al suo modo di pensare, ai socialisti insomma, e fece alleanza con loro.

(M. Pascoli

Marino Moretti

Scrittori in cucina

Appena insediatosi come ospite (e compagno) di Renata Viganò, nella casa di via Mascarella, Antonio Meluschi iniziò subito a scrivere il suo primo libro, dal titolo Pane, mentre intanto collaborava col “Resto del Carlino” e col “Corriere Padano”.

Il libro uscì a inizio del 1937, ebbe un discreto successo e una recensione positiva sul “Corriere della sera” del 15 maggio di quell’anno da Marino Moretti.

L’“attento e lucido elzeviro” dello scrittore di Cesenatico si intitolava Il libro nuovo e venne anche usato come prefazione dell’edizione Cantelli di Pane, del 1940.

In una lettera al “caro Signor Moretti”, dalla quale si deduce una conoscenza ancora precaria, Meluschi ringraziò per la “cordiale accoglienza” del suo romanzo e affermò con convinzione: “ora lavorerò con maggiore serenità e fiducia. C’è davvero bisogno, nella vita, di sentirsi attorno un po’ d’affetto e d’ascoltare cose sincere”. Dove si capisce che il giovane orfano-scrittore trovò in Moretti qualcosa di più di un semplice recensore.

Ebbe infatti inizio, in questa occasione, un’amicizia duratura tra Moretti e la coppia della “prodigiosa casina”: Tonino Meluschi e Renata Viganò. Da Cesenatico lo scrittore romagnolo cominciò a venire spesso nella cucina piena di fumo, di vino, di libri e di gatti di via Mascarella 63/2 e continuò a seguire - e a sostenere - con passione la carriera artistica dei due scrittori-partigiani.

Non sorprende, quindi, che il primo dei Profili scritti da Meluschi per il “Corriere padano” - quello del 16 giugno 1938 - sia dedicato a Moretti, così come il suo secondo libro, intitolato Strada, uscito nel 1939 presso l’editore Testa di Bologna.

A guerra appena finita Moretti riprese i contatti con gli amici bolognesi, ricordando con nostalgia “i cari tempi della Mascarella”. Inviò loro i suoi ultimi libri - Il segno della croce, Mia madre, Il trono dei poveri - in una nuova edizione, augurandosi che anche Meluschi potesse pubblicare un libro, che lo rivelasse al pubblico.

Confessò di aver pensato molto a loro scrivendo, nel 1942, I coniugi Allori. Disse di aver cancellato “senza pietà" dal suo manoscritto ciò che avrebbe potuto lasciarli indifferenti. Antonio Faeti, anch’egli frequentatore della “fabbrica” di idee di via Mascarella, confermò più tardi criticamente l’identità dei personaggi del romanzo morettiano con i due scrittori bolognesi.

Tra il 1947 e il 1949 Meluschi pubblicò qualche capitolo di Adamo secondo sul giornale “Progresso d’Italia” e Moretti si premurò di far pubblicare il romanzo da Mondadori. Mentre Meluschi era in carcere, l’amico si impegnò a correggere le bozze, convinto che quel libro di “originalissimo vagabondaggio chiuso con il matrimonio mascarelliano” - l’unione con Renata Viganò - esprimesse nel modo più autentico l’anima e la vita di Tonino. Promise, inoltre, di parlare con Alberto Mondadori, da lui “conosciuto bambino”.

Negli stessi giorni dell’annunciata uscita del libro di Meluschi, anche Renata Viganò pubblicò da Einaudi l’Agnese e Moretti si dichiarò entusiasta, del “doppio successo della cucina di Mascarella. Prodigiosa cucina!". La trattativa con l’editore milanese andò, però, per le lunghe e il libro di Tonino apparve, nella collana della Medusa degli italiani, solo tre anni dopo.

Del “sincero giudizio critico” di Moretti, Meluschi e la Viganò non fecero mai a meno. L’Agnese va a morire fu per l’amico uno sforzo “superiore a quella che può fare, come scrittrice o come partigiana, una donna” e considerò quel libro la sua più bella e singolare lettura dell’anno. Il romanzo di Tonino La fabbrica dei bambini (1955), pubblicato, come il precedente Adamo secondo, nella Medusa mondadoriana e candidato al Premio Viareggio, fu da lui giudicato il suo libro migliore, dov’era “detto tutto, proprio tutto”.

La vita in breve

Nasce a Cesenatico (FC) nel 1885, quarto di otto figli. Ha difficili rapporti col padre, impiegato comunale e imprenditore marittimo, mentre adora la madre, maestra elementare, di cui sarà anche allievo. Frequenta senza successo l’Istituto “Sant’Apollinare” di Ravenna e il ginnasio parificato “Vittorino da Feltre” di Bologna, dove ha per compagno Mario Missiroli.

Nel 1901 convince i genitori a iscriverlo a Firenze alla scuola di recitazione di Luigi Rasi. Qui conosce Gabriellino D’Annunzio, figlio del Vate, e Aldo Giurlani (Palazzeschi, confidenzialmente Do), con il quale condivide la scarsa attitudine al teatro e la passione per la letteratura. I due saranno fraterni amici per settant’anni.Pur rimanendo appartato, segue le vicende dell’ambiente culturale fiorentino, particolarmente vivace in questo periodo, con la nascita di riviste quali “Hermes", “Lacerba” e “La Voce” e la presenza di intellettuali quali Papini, Soffici, Prezzolini, De Robertis. Frequenta assiduamente il Gabinetto Vieusseux e la Biblioteca Nazionale Centrale.

Nel 1902-1903 pubblica le prime raccolte di novelle e di versi. Il vero debutto è nel 1905, con la stampa delle poesie di Fraternità e le novelle intitolate Paese degli equivoci.

Nei primi anni Dieci appaiono le sue raccolte poetiche più famose. Poesie scritte col lapis (1910) - dove la parola “lapis” indica “una letterarietà debole, consunta, con una vena di degradazione comico-crepuscolare” -, Poesie di tutti i giorni (1911), I poemetti di Marino (1913) e Il giardino dei frutti (1916) segnano la sua fase pascoliana e crepuscolare.

La sua poesia non è compresa e accettata da tutti: Renato Serra, per esempio, è convinto che non gli manchi la capacità di usare le parole e una felice attitudine alla rima, ma che “tutto questo è adoperato invano, a non dir nulla".

Dopo le raccolte citate, l’attività poetica di Moretti si interrompe, per riprendere solo cinquant’anni dopo. Intanto inizia a collaborare con varie riviste e giornali. Tra le prime, “La Riviera Ligure” dei fratelli Novaro, di cui diviene amico. Nel 1914 dirige “La Grande Illustrazione” di Pescara, che lascerà poco dopo a Sibilla Aleramo.

Allo scoppio della guerra mondiale, non idoneo alla leva, si offre, tuttavia, come infermiere negli ospedali da campo della Croce Rossa, dove conosce Federigo Tozzi. In questo periodo fa il suo esordio come romanziere: a Il sole del sabato, che esce a puntate sul “Giornale d’Italia", fa seguito, nel 1918, Guenda, di buon successo.

Dal 1923 è chiamato dal direttore Luigi Albertini a collaborare con il il “Corriere della Sera", del quale curerà per molti anni la pagina letteraria. Nel 1925 firma il Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce, ma in seguito rimane lontano dalla vita politica, vivendo appartato tra Firenze e Cesenatico.

In questo periodo soggiorna anche a Parigi, altro polo di riferimento della sua formazione artistica, in compagnia di Filippo De Pisis e di Aldo Palazzeschi. Con l’amico De Pisis visita anche il Belgio, in particolare Bruges, “la città morta”.

Nel 1928 il suo libro Trono dei poveri viene contestato dai reggenti fascisti della Repubblica di San Marino, per l’elogio, male interpretato, alla libertà e all’indipendenza del passato. Il Premio Mussolini, che gli viene assegnato nel 1932 dall’Accademia d’Italia, è subito ritirato per l’intervento del Duce e dato a Silvio Benco. Sarà lui invece a rifiutare lo stesso premio nel 1944, durante la Repubblica di Salò.

Negli anni Trenta scrive e pubblica con assiduità novelle, romanzi, libri di ricordi. Nel 1941 il romanzo La vedova Fioravanti è accolto come il suo capolavoro. Nel 1946 pubblica un altro importante romanzo, I coniugi Allori, nel 1948 Il fiocco verde e nel 1951 il volume di ricordi I grilli di Pazzo Pazzi.

Moretti descrive vicende semplici ambientate in un mondo provinciale popolato da personaggi spenti e rinunciatari, rese in uno stile dimesso, ma attraversato da lampi di personale umorismo.

Con La camera degli sposi termina nel 1958 la carriera di romanziere.

La sua opera - più di settanta libri pubblicati in vita - comincia ad ottenere importanti riconoscimenti: nel 1952 il Premio dell’Accademia dei lincei, nel 1959 un contestato Premio Viareggio, in competizione con Pasolini. Nel 1969 riprende a scrivere poesie: dopo la raccolta L’ultima estate, pubblicata in quell’anno, escono Tre anni e un giorno (1971), Le poverazze (1973) e Diario senza fine (1974).

Nel 1975, per il suo novantesimo compleanno, la Biblioteca di Cesenatico organizza un importante convegno sulla sua opera, al quale partecipano critici quali Gianfranco Contini, Geno Pampaloni e Luciano Anceschi. Muore a Cesenatico nel 1979, a quasi 94 anni.

Scrittori sotto i portici

A Bologna all'inizio del secolo la nuova generazione universitaria si allontana dal classicismo, erudito, carducciano imperante nell'800 e prende a modello D'Annunzio.

Tra i giovani che aderiscono all'estetismo simbolista vi sono Luigi Federzoni e Manara Valgimigli.

I muri raccontano

Sulle tracce dell’arte urbana: steet art e graffitismo

Gli Etruschi di Bologna

Bononia, Felsina vocitata tum cum princeps Etruriae esset. (*)

(Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, III, 115-116)

Le rose antiche di Bologna

Le corse dei cavalli all'ippodromo Zappoli, gli esperimenti di aviazione ai Prati di Caprara, le passeggiate al Pincio, con le sue belle scale di marmo bianco e i lampioni a gaz, i music hall e i café chantant della via "direttissima" alla stazione, "gli" automobili rombanti nei circuiti fangosi, la passione per Wagner e Verdi ...

Chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano

- @ strada Maggiore, 4, Bologna

Sul luogo sorgeva alla fine del '200 un monastero cluniacense. Nel 1516 si intraprese la costruzione del sontuoso Palazzo Priorale, rimasto incompiuto per la morte del committente Giovanni Gozzadini. Di esso rimane il bel portico architettato dal Formigine. Dal 1653 i Teatini incaricarono Agostino Barelli per la costruzione della nuova chiesa, su disegno di Giovanni Battista Natali. L'impianto del tempio è a tre navate a croce latina, con colonne ioniche. Sotto il portico esterno il pittore Quaini dipinse alcune scene della Vita di San Gaetano Thiene, fondatore dell'ordine dei Teatini. L'elegante decorazione dell'interno è opera di vari artisti, tra i quali Angelo Michele Colonna, Giuseppe e Antonio Rolli, Carlo Baldi. Nelle cappelle vi sono notevoli dipinti, come il San Carlo e l'Angelo di Ludovico Carracci, la Madonna con bambino di Guido Reni, l'Annunciazione di Francesco Albani e il S. Gaetano di Lucio Massari.

> Tiziano Costa, Marco Poli, Conoscere Bologna, Bologna, Costa, 2004, p. 283

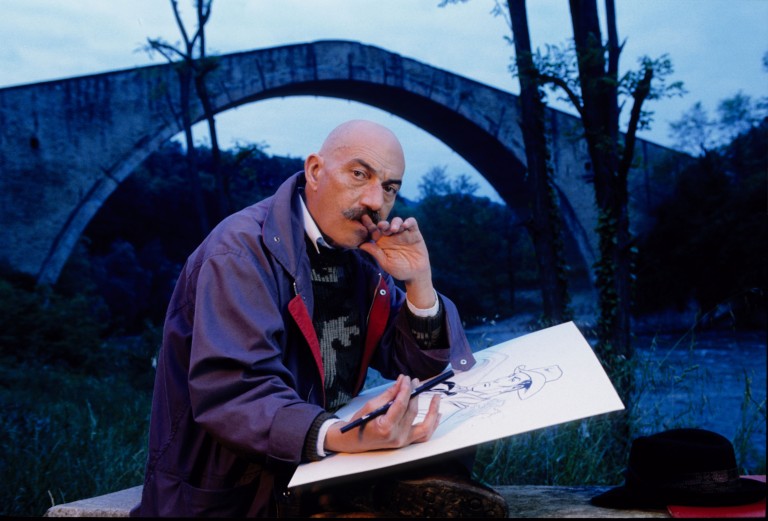

Stefano Babini

Nasce a Lugo, (Ravenna) nel 1964

Inizia a lavorare nel fumetto come inchiostratore per alcune testate erotiche della Edifumetto. L'incontro con Hugo Pratt, sarà determinante, frequenta il suo studio in Svizzera. Nel 1993 entra alla Sergio Bonelli Editore disegna la storia “Pendolare del tempo”, apparsa sul numero 10 della serie Zona X e collabora con altre case editrici e alcune riviste di vario genere (Donna Moderna, Vanity Fair,...).

Realizza le chine per alcuni racconti disegnati da Davide Fabbri dello scrittore Niccolò Ammaniti, e adattati da Daniele Brolli, raccolti nel volume Fa un pò male, Einaudi, 2004. Nel 2006 entra a far parte dello staff di Diabolik. Nel 2009 pubblica per Dada editore il romanzo grafico Non è stato un pic nic! e l'anno seguente il sequel Welcome bye bye.

Insieme a Vittorio Giardino e Ivo Milazzo collabora al progetto grafico in occasione del centenario del sindacato C.G.I.L. pubblicato da Ediesse.

Sempre per Dada edizioni nel 2011 pubblica Cielo di fuoco che raccoglie i racconti usciti nella rivista Areonautica nei primi anni novanta. Intensifica le collaborazioni con la galleria d'arte Little Nemo di Torino e realizza diverse copertine di dischi fra cui segnaliamo il 45 giri della versione dei Calibro 45 di Death Wish. Lo stesso anno Babini realizza un portfolio per il Grifo editore dal titolo Effe, dedicato alla bellezza femminile.

Prende parte alla trasmissione televisiva Fumettology nel 2013, si rinchiude poi nel proprio studio e crea il personaggio che darà inizio alla saga di Lord Caine. Viene pubblicato dal marchio editoriale Dark Crow un portfolio a tiratura limitata, dopo aver realizzato il volume Paper Girls edito sempre da il Grifo. Nel 2015 riceve il premio Romics D'oro e con Lele Vianello pubblica un volume dal titolo Indiands sui nativi americani.

Attualmente lavora alla saga di Lord Caine. Del volume Sfumature di Rosa dello scrittore e amico Renato Gadda, pubblicato nel 2021, realizza la copertina. Sempre con l’amico scrittore nel 2023 realizza la parte grafica del volume “Le Radici del Buio”. Vi sono diversi personaggi che sono ispirati da persone reali, in questo caso Renato Gadda rimanda al nome del personaggio creato dall’artista, Lord Caine, il bibliotecario e fumettista Stefano Cainesi, il quale non è altro che Stefano Babini.

Marco Ficarra

Marco Ficarra è nato a Palermo nel 1968, dal 1989 vive a Bologna, dove si occupa di comunicazione per l’editoria e per il web, e disegna fumetti. Nel 1995 ha creato insieme ad Andrea Accardi lo studio RAM, che si occupa di grafica, service editoriale, comunicazione web e formazione.

Nel 2012 è nato RamTime, un progetto di Web Agency realizzato in collaborazione con Tempi Digitali (Dtime). RAM è anche luogo espositivo, RAMhotel, dove si svolgono mostre di giovani autori di talento del fumetto internazionale.

Tra le innumerevoli collaborazioni, lo Studio Ram ospita nei suoi spazi, in via San Valentino a Bologna, la redazione del primo portale italiano “nativo digitale” di informazione a fumetti, “Graphic News”. In attività dal 2015, ha presentato autori quali Cristina Portolano, Pietro Scarnera e altri. Nel 2016 brinda ai vent’anni dell’attività attraverso Disognando la rassegna di incontri sul fumetto che annualmente si tiene in Sala Borsa.

Nel 1995 Ficarra ha sviluppato un programma di lettering computerizzato, dando un contributo innovativo all’editoria del fumetto. Successivamente ha continuato ad elaborare possibili sviluppi del lettering, creando con altri il lettering automatico e la diversificazione delle singole lettere digitali in stile manuale. Attualmente insegna lettering presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Ha scritto Manuale di lettering. Le parole disegnate nel fumetto per la casa editrice Tunué, pubblicato nel 2012. Nel 2009, per l’editrice Becco Giallo, ha realizzato Stalag XB. Dedicato a un parente che ha vissuto l’esperienza dei lager, il fumetto riporta in luce la vicenda poco nota degli internati militari italiani (IMI) durante la seconda guerra mondiale. Al tema ha in seguito dedicato diversi progetti online. Si stima che in oltre 25 anni di attività lo Studio RAM ha realizzato più di diecimila albi a fumetto, occupandosi di tutti gli elementi che lo compongono, dalla impaginazione grafica, al lettering, ai vari servizi dedicati all’editoria. Si pensi che all’interno dello Studio RAM esiste un’agenzia dedicata esclusivamente al fumetto, composta da diversi professionisti, tra disegnatori e coloristi.

Internet:

Marco Ficarra

Pensieri, appunti, fumetti, disegni e tutto ciò che mi passa per la mente.

Galleria Acquaderni

- @ via Rizzoli, 34, Bologna

Il palazzo del Credito Romagnolo fu costruito nel 1928 da Edoardo Collamarini. Sotto di esso si apre, sul luogo anticamente occupato dall'Ospedale di San Giobbe per i luetici, l'elegante Galleria Acquaderni (1932), decorata dal Lambertini, che utilizzò anche quattro vecchie stampe policrome (Piazza Maggiore, Processione della Madonna di San Luca, Piazza Malpighi, Piazza San Domenico). Sotto la vecchia cantoria, un cartiglio ricorda che fu S. Guarino, cardinale bolognese, a fondare l'ospedale nel 1141. Durante lavori di restauro del 1973 nella zona furono trovate tracce delle antiche mura di selenite.

> Bologna e provincia, a cura di Giancarlo Bernabei, Bologna, Santarini, 1995, p. 49

Virginio Merola

Virginio Merola è nato a Santa Maria Capua Vetere, in Provincia di Caserta, nel 1955. Vive a Bologna dal 1960. E' diplomato al liceo Minghetti e laureato in Filosofia presso l'Università di Bologna. Ha lavorato presso la Società Autostrade, ed è stato delegato e responsabile sindacale Cgil del settore autostrade.

Sergio Cofferati

Sergio Gaetano Cofferati nasce a Sesto ed Uniti, in provincia di Cremona, il 30 gennaio del 1948. Dopo il diploma di perito meccanico, si iscrive alla Statale di Milano, facoltà di matematica.

Giorgio Guazzaloca

Giorgio Guazzaloca è nato a Bazzano, in provincia Bologna, il 6 febbraio 1944. Ha cominciato a lavorare con il padre a 15 anni e a 23 anni ha assunto la gestione dell'azienda di famiglia.

Flavio Delbono

Flavio Delbono è nato a Sabbioneta (Mantova) nel 1959. Il padre Aldo è vigile urbano e prima fabbro e sindacalista della CISL, la madre Luigia è ricamatrice.Dopo il liceo scientifico si iscrive alla Facoltà di Economia e Commercio a Parma, dove si laurea nel 1982.

Altre risorse

Altri progetti e percorsi su Bologna online

Nuvole in Appennino

Può capitare che gli autori di fumetti - tipi strani, un po' matti, solitari - si ritirino a disegnare o a vivere fuori città, portando con sé solo carta e matita. Ogni tanto, però, nei loro lontani rifugi si radunano e allora son chiacchiere e bicchieri di vino.